Referrers – Gente che cerca altro -12

Dagli stessi produttori di Neighbours, in associazione con Google, Virgilio, Yahoo! e Shinystat

12. cosa fanno i bambini marocchini alle farfalle

Se ne stava seduto vicino alla finestra a guardare fuori, sperando di trovare le parole giuste, là fuori, l’inizio di qualcosa, o anche un motivo per farlo alzare dal computer e andare a farsi una passeggiata. L’aveva fatto altre volte, senza motivo.

Se ne stava seduto vicino alla finestra a guardare fuori, sperando di trovare le parole giuste, là fuori, l’inizio di qualcosa, o anche un motivo per farlo alzare dal computer e andare a farsi una passeggiata. L’aveva fatto altre volte, senza motivo.

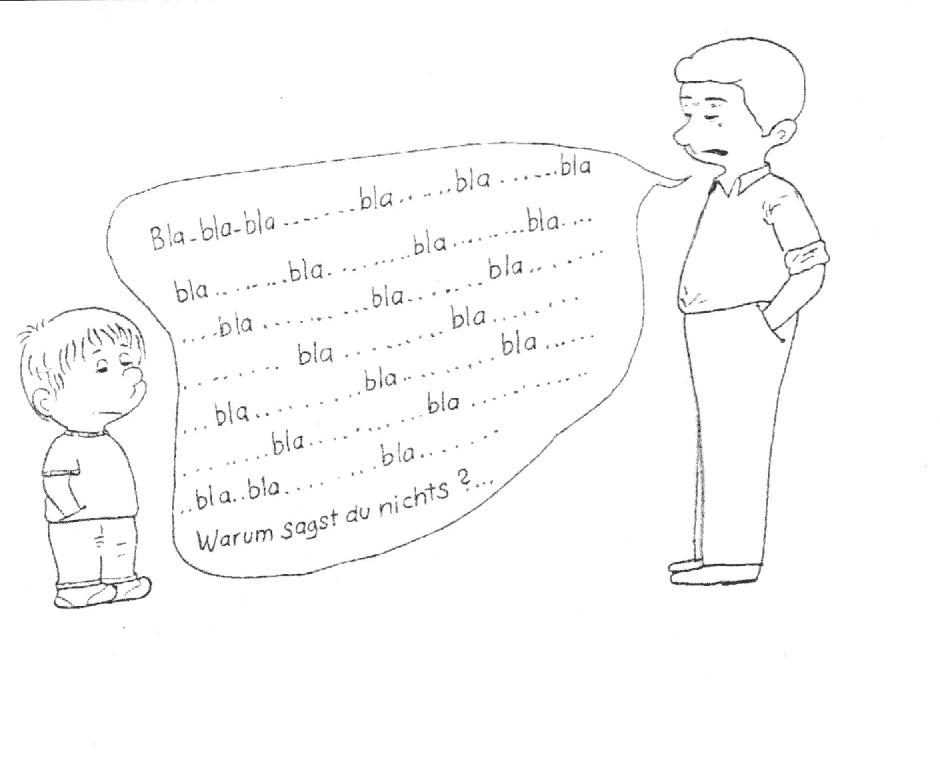

Gli sarebbe piaciuto avere qualcuno che aspettava le sue parole, ma, per il momento, erano solo per lui stesso.

Gli sarebbe piaciuto dover staccare il telefono, perché assillato da un editore, da un committente, da un produttore. Ma il telefono era come se fosse staccato: tanto non suonava mai.

Ma sapeva che aveva una storia da raccontare. Questo se lo diceva quando pensava potesse vederlo qualcuno. Sì, perché prima di addormentarsi si diceva che il giorno dopo avrebbe scritto la storia, che le parole sarebbero arrivate, ci voleva solo tempo. Altre volte, invece, non si addormentava affatto, pensando alle parole che non venivano.

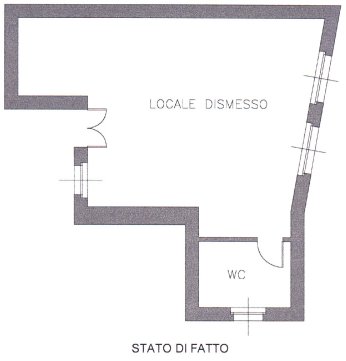

Continuava a guardare fuori i bambini del vicino che giocavano. Aveva iniziato tre o quattro volte quello che poteva essere veramente il nuovo romanzo, una storia normalmente multietnica. Avere dei vicini marocchini, magrebini, nordafricani, come avrebbe dovuto scriverlo?, poteva, anzi, doveva essere un vantaggio.

Ma quelli non facevano niente. I genitori andavano a lavorare, i bambini, ormai grandicelli, andavano a scuola e poi stavano a casa a giocare, tra di loro o con i loro amici. La mancanza di integrazione aiuta le storie, non c’è niente da fare.

Ributtò lo sguardo fuori: uno dei bambini, non sapeva neanche il suo nome, stava rincorrendo una farfalla. Pensò che forse era la prima farfalla della stagione, la primavera stava arrivando e forse la farfalla sarebbe sopravvissuta. Guardò lo schermo per un attimo: le stagioni cambiavano col desktop, e sul suo monitor campeggiava ancora un paesaggio innevato. Volse di nuovo la testa verso la finestra, e vide qualcosa di incredibile. Il bambino aveva preso la farfalla e la teneva sulla mano. Sembrava che le stesse parlando. Poi chiamò la sorella, e lei spuntò da dietro la casa con un’altra farfalla sulla mano. Poi, sempre tenendole così, i bambini si misero a correre, senza che le farfalle si muovessero, e li perse di vista.

Il suo stupore durò poco, il tempo di cercare una possibile spiegazione sulla grande rete di quello che aveva visto. Si mise a leggere parole d’altri e perse un’altra occasione per usare le sue.

Quando il palco è sgombrato, sembra che anche il rumore del concerto precedente si sia diradato: l’unica costante è il freddo. I Karate escono, e attaccano con “Alingual”, una delle canzoni più lente dell’ultimo disco Pockets. Sono così: o ci stai, o puoi andartene a bere qualcosa. Loro suonano e basta, per loro stessi e per chi li vuole ascoltare. Sì, anche per quei tre fan dei Redworms’ Farm completamente ubriachi che continuano a gridare “karate” per tutto il tempo, tanto che mi verrebbe da avvicinarmi a Geoff Farina e sussurrargli: “Oh, non ci badare, eh. Sta’ qua, finisci il concerto, su, su, dai.” Ma Farina sta bene, abbozza qualche parola in italiano, senza dire “spaghetti”, saluta, ringrazia, dice che ha il naso chiuso, continua, suona, improvvisa. Soltanto un paio di pezzi da Some Boots, più di qualcuno da Unsolved, i necessari richiami all’ultima uscita.

Quando il palco è sgombrato, sembra che anche il rumore del concerto precedente si sia diradato: l’unica costante è il freddo. I Karate escono, e attaccano con “Alingual”, una delle canzoni più lente dell’ultimo disco Pockets. Sono così: o ci stai, o puoi andartene a bere qualcosa. Loro suonano e basta, per loro stessi e per chi li vuole ascoltare. Sì, anche per quei tre fan dei Redworms’ Farm completamente ubriachi che continuano a gridare “karate” per tutto il tempo, tanto che mi verrebbe da avvicinarmi a Geoff Farina e sussurrargli: “Oh, non ci badare, eh. Sta’ qua, finisci il concerto, su, su, dai.” Ma Farina sta bene, abbozza qualche parola in italiano, senza dire “spaghetti”, saluta, ringrazia, dice che ha il naso chiuso, continua, suona, improvvisa. Soltanto un paio di pezzi da Some Boots, più di qualcuno da Unsolved, i necessari richiami all’ultima uscita.