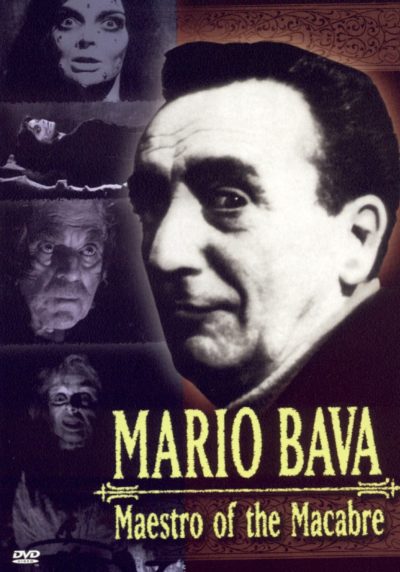

Dagli archivi: Mario Bava, Maestro of the Macabre (Garry S. Grant, 2000)

Il detto “Nemo propheta in patria” è spesso abusato, ma non è un caso che l’unico documentario su una delle nostre glorie cinematografiche nazionali, Mario Bava, sia di produzione statunitense. Furono infatti per primi statunitensi, francesi e inglesi ad apprezzare i film di Bava, il cui riconoscimento in Italia è cosa tutto sommato recente.

Il detto “Nemo propheta in patria” è spesso abusato, ma non è un caso che l’unico documentario su una delle nostre glorie cinematografiche nazionali, Mario Bava, sia di produzione statunitense. Furono infatti per primi statunitensi, francesi e inglesi ad apprezzare i film di Bava, il cui riconoscimento in Italia è cosa tutto sommato recente.

Mario Bava – Maestro of the Macabre è diretto da Garry S. Grant e scritto da Charles Preece, autore quest’ultimo anche di altri documentari monografici di argomento cinematografico. Il film, uscito nel 2000 e proposto come bonus disc nella ricchissima edizione DVD della Ripley’s del film d’esordio del regista sanremese, La maschera del demonio, racconta la storia di questo grande nome del cinema nostrano, concentrandosi sulla sua filmografia da regista, iniziata appunto nel 1960 con il celeberrimo horror interpretato dall’icona Barbara Steele.

Definire Bava un artigiano, come spesso si sente dire, non è solamente un modo di dire: la sua carriera cinematografica, infatti, è stata influenzata molto – come si sottolinea nel documentario – dal lavoro di scultore del padre, e dalle decine di film per i quali ha firmato la fotografia, prima di dedicarsi completamente alla regia per vent’anni, fino alla sua morte nel 1980.

Grant e Preece adottano uno stile piuttosto convenzionale: seguendo una linea “biografica”, esaminano le varie fasi della carriera di Bava alternando brani dei suoi film, a testimonianze di registi e critici per lo più statunitensi (da Tim Burton a Joe Dante a Kim Newman) e di collaboratori e familiari del regista. Non è chiaramente la forma a essere interessante in Maestro of the Macabre, né una particolare innovazione critica o prospettica (per esempio quando si parla di Italia non si esula da immagini cartolinesche di alberi, fontane e Cinecittà che si alternano su un’aria d’opera…): è una contrapposizione a colpire lo spettatore.

Da un lato la semplicità assoluta e l’ironia superlativa di Mario Bava che, è noto, non si prendeva mai sul serio su niente, ed era prontissimo a smorzare ogni entusiasmo cinèphile di rilettura critica della sua opera. Dall’altro risulta evidente come i film del nostro, specialmente gli horror, abbiano avuto un’influenza enorme su tutto il cinema di genere a venire, sia dal punto di vista estetico che dei contenuti. L’uso delle luci, la rilettura del gotico, lo stilema dello zoom, la rappresentazione della donna sono solo alcune caratteristiche per cui si è coniato l’aggettivo “baviano”.

Bava, insieme a Riccardo Freda, ha dato il via alla stagione dell’horror italiano, influenzato dalle produzioni Hammer degli anni ’50 e in contemporanea ai primi film AIP di Roger Corman (in seguito molto debitori del cinema baviano). Ma la strada che ha percorso, come spesso capita per alcuni geni solitari, è stata del tutto personale: il suo modo di mischiare elementi della tradizione gotica, del giallo e, una tantum, della fantascienza, è stato sempre avulso da qualsiasi tipo di compromesso, che non fosse la magica congiunzione tra appeal popolare (inteso come pop) e alto valore artistico. Spesso, inoltre, il suo cinema è stato anticipatore di tendenze e sottogeneri: due esempi per tutti sono il poliziesco all’italiana declinato con il sadismo e la violenza di Cani arrabbiati e lo splatter di Reazione a catena che informa buona parte dei momenti più felici dello slasher americano degli anni ’80.

Mario Bava – Maestro of the Macabre, in conclusione, è un buon documentario, ma Bava ha bisogno di qualcosa di più che faccia giustizia all’importanza del suo lavoro. D’altro canto, scrivendo queste parole, ce lo immaginiamo sorpreso e quasi scioccato dal fatto che ci sia ancora qualcuno che spende pellicola e inchiostro per un onesto artigiano, tenutosi sempre lontano dalle luci della ribalta: probabilmente il migliore che il cinema italiano abbia mai avuto.

Recensione pubblicata originariamente sul blog di Pampero Fundacion Cinema nel dicembre 2010

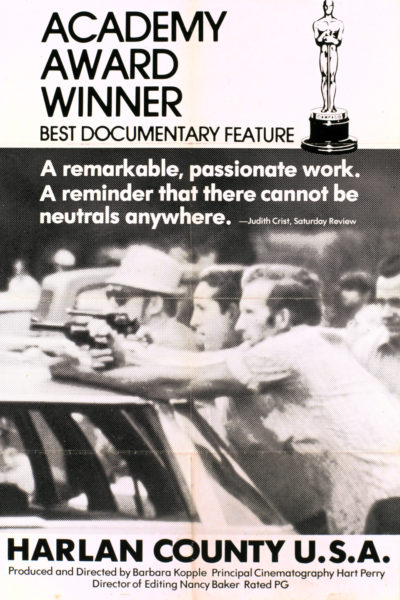

Barbara Kopple è del 1946, quindi ha più o meno venticinque anni quando decide che il suo secondo documentario, dopo il film collettivo Winter Soldier, avrà a che fare con i sindacati dei minatori americani: c’è una lotta interna nel mondo corporativo di una delle categorie di lavoratori più sfruttate e sottopagate in assoluto. Barbara Kopple ha circa 30 anni quando vince un Oscar per il migliore documentario. Quello che accade in questi cinque anni è Harlan County, USA.

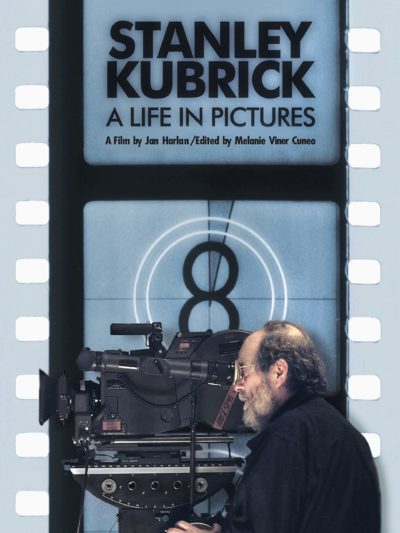

Barbara Kopple è del 1946, quindi ha più o meno venticinque anni quando decide che il suo secondo documentario, dopo il film collettivo Winter Soldier, avrà a che fare con i sindacati dei minatori americani: c’è una lotta interna nel mondo corporativo di una delle categorie di lavoratori più sfruttate e sottopagate in assoluto. Barbara Kopple ha circa 30 anni quando vince un Oscar per il migliore documentario. Quello che accade in questi cinque anni è Harlan County, USA. Due documentari non bastano per tracciare anche solo i contorni di una personalità artistica complessa come quella di Stanley Kubrick: crediamo sia interessante, però, giustapporre un prodotto ben confezionato, classico nella forma e nell’esposizione come

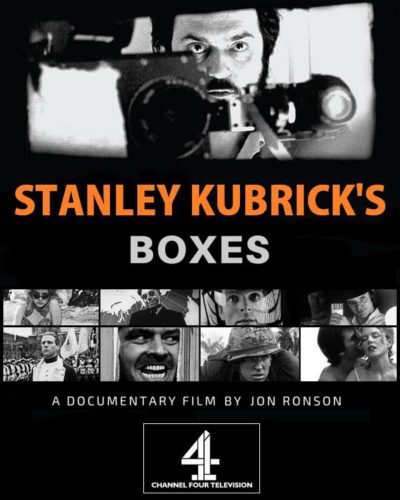

Due documentari non bastano per tracciare anche solo i contorni di una personalità artistica complessa come quella di Stanley Kubrick: crediamo sia interessante, però, giustapporre un prodotto ben confezionato, classico nella forma e nell’esposizione come  Stanley Kubrick’s Boxes, del 2008, ha un elemento comune, oltre al soggetto del documentario, con il titolo appena esaminato: il titolo è veritiero. Infatti Jon Ronson, conduttore radiofonico, giornalista, documentarista e autore – fra gli altri – del libro da cui è stato tratto il film L’uomo che fissava le capre, parla di un migliaio di scatole stipate in diversi spazi della residenza dei Kubrick il cui contenuto, organizzato maniacalmente dallo stesso Stanley, è pressoché sconosciuto.

Stanley Kubrick’s Boxes, del 2008, ha un elemento comune, oltre al soggetto del documentario, con il titolo appena esaminato: il titolo è veritiero. Infatti Jon Ronson, conduttore radiofonico, giornalista, documentarista e autore – fra gli altri – del libro da cui è stato tratto il film L’uomo che fissava le capre, parla di un migliaio di scatole stipate in diversi spazi della residenza dei Kubrick il cui contenuto, organizzato maniacalmente dallo stesso Stanley, è pressoché sconosciuto. Che cosa avete fatto il 24 luglio 2010? Io quel sabato, credo, non ho fatto nulla di eclatante, come è probabile, statisticamente, che sia vero per la stragrande maggioranza della popolazione del globo.

Che cosa avete fatto il 24 luglio 2010? Io quel sabato, credo, non ho fatto nulla di eclatante, come è probabile, statisticamente, che sia vero per la stragrande maggioranza della popolazione del globo. Nel dicembre 2010 TomDicillo scrive sul suo blog: “Quando mi sono svegliato stamane ho scoperto che When You’re Strange ha ricevuto una candidatura ai Grammy. La categoria è video di lungo formato (dvd), il che va bene, sebbene sia stato concepito, prodotto e distribuito come film”.

Nel dicembre 2010 TomDicillo scrive sul suo blog: “Quando mi sono svegliato stamane ho scoperto che When You’re Strange ha ricevuto una candidatura ai Grammy. La categoria è video di lungo formato (dvd), il che va bene, sebbene sia stato concepito, prodotto e distribuito come film”.