Il Bretella

Un altro post sulla sala-da-biliardo? Abbiate pazienza, ma volevo parlare di questo personaggio, Il Bretella, da molto tempo.

Capita, come ieri, che nella nota-sala-da-biliardo non ci sia nessuno. Forse perché è martedì grasso, non so mica. Anche se dubito che i clienti abituali che si trovano lì a giocare non vedano l’ora di mascherarsi e andare nei locali a tirare stelle filanti e coriandoli. Insomma, entriamo nella sala e c’è solo un tavolo occupato da un ragazzo piuttosto giovane e dal Bretella.

Il Bretella è un uomo dall’età indefinibile, ma diciamo tra i cinquanta portati male e i settanta portati bene, che ha comprato due oggetti rilevanti, nella sua vita: le bretelle (marroni a pois) e la pancia. La pancia del Bretella è di dimensioni enormi ed è tonda tonda: un affare del genere, è evidente, non esiste in natura, ma buoni artigiani possono produrne di cose così; chissà quanto gli sarà costata.

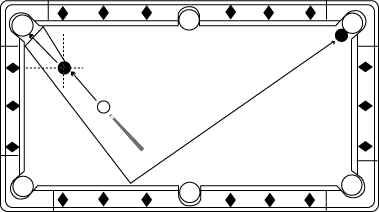

Il Bretella se ne starebbe anche per i cavoli suoi, e può farlo, ma attenzione: è l’Echelon del biliardo. Se il grande orecchio viene attivato da parole come “Osama Bin Laden” e “esplosione-Vaticano”, il Bretella è attivato nel momento in cui qualcuno dice cose come “io questo colpo proprio non lo so fare”. Ed ecco che il poverino che ha pronunciato queste parole è finito. Il Bretella arriva e, con falsa modestia, gli mostra il colpo, che esegue perfettamente. E gli altri venticinque successivi per vincere la partita. Ma il giocatore inesperto non se ne accorge, perché rimane affascinato dalla sua panza: è fatta, il Bretella, come un organismo parassitario, ha trovato la sua vittima. Inizierà a dispensare consigli di biliardo e di vita, snocciolandoli sempre accompagnati da “ma io non è che sia un professionista” o frasi del genere. Non si capisce se lui intenda affermare la sua non-professionalità nella vita o nel biliardo, ma è meglio non indagare. Il Bretella gioca al biliardo all’americana e a boccette, ma è il biliardo all’italiana il suo punto forte (sì, quello con birillini – il castello – al centro e tre bocce). Perché effettivamente in quel gioco del biliardo è possibile pianificare veramente una strategia a lungo termine: capite che la soddisfazione didattica è decisamente maggiore.

![]() Avevo sempre visto Il Bretella dare lezioni-non-volute, a gratis, ma la situazione di ieri sera era strana. Il Bretella parlava più del solito, continuamente, un flusso continuo (veramente senza neanche un’interruzione) per due ore e più. Troppo anche per la naturale propensione all’insegnamento che lo caratterizza. Mi sono reso conto con orrore che il timido ragazzo che “giocava” con lui, gli aveva chiesto lezioni di biliardo. Ovviamente non sapeva che questo comprendeva anche un seminario sulla psicologia dell’avversario, un breve workshop di teoria dell’attacco, direttamente ispirato al pensiero di Von Clausewitz, e anche un panorama storico sui colpi celebri nella storia dei campionati mondiali di biliardo all’italiana. Il tutto eseguito, raccontato, messo in scena dal Bretella. Il ragazzo, ogni volta che stava per giocare, veniva spostato dal maestro, che, ovviamente, eseguiva il colpo perfettamente. All’allievo non restava che guardare. Anche perché “è già tanto che tu capisca il dieci per cento di quello che dico”, chiosava il Bretella ad ogni insegnamento. Le domande dell’allievo venivano considerate pochissimo, perché “è ancora troppo presto”. E alla fine? “Dai, sono un po’ più di due ore, facciamo due ore, sono venti euro”. Più il costo del tavolo, più la birra per il Bretella, che sicuramente, data la panza che deve nutrire, non era una birretta piccola. Alla fine, però, lo spirito didattico va oltre ogni forma di pagamento, e il Maestro inchioda l’allievo a gratis per altri quaranta minuti, forse parlandogli anche della sua vita e della sua panza.

Avevo sempre visto Il Bretella dare lezioni-non-volute, a gratis, ma la situazione di ieri sera era strana. Il Bretella parlava più del solito, continuamente, un flusso continuo (veramente senza neanche un’interruzione) per due ore e più. Troppo anche per la naturale propensione all’insegnamento che lo caratterizza. Mi sono reso conto con orrore che il timido ragazzo che “giocava” con lui, gli aveva chiesto lezioni di biliardo. Ovviamente non sapeva che questo comprendeva anche un seminario sulla psicologia dell’avversario, un breve workshop di teoria dell’attacco, direttamente ispirato al pensiero di Von Clausewitz, e anche un panorama storico sui colpi celebri nella storia dei campionati mondiali di biliardo all’italiana. Il tutto eseguito, raccontato, messo in scena dal Bretella. Il ragazzo, ogni volta che stava per giocare, veniva spostato dal maestro, che, ovviamente, eseguiva il colpo perfettamente. All’allievo non restava che guardare. Anche perché “è già tanto che tu capisca il dieci per cento di quello che dico”, chiosava il Bretella ad ogni insegnamento. Le domande dell’allievo venivano considerate pochissimo, perché “è ancora troppo presto”. E alla fine? “Dai, sono un po’ più di due ore, facciamo due ore, sono venti euro”. Più il costo del tavolo, più la birra per il Bretella, che sicuramente, data la panza che deve nutrire, non era una birretta piccola. Alla fine, però, lo spirito didattico va oltre ogni forma di pagamento, e il Maestro inchioda l’allievo a gratis per altri quaranta minuti, forse parlandogli anche della sua vita e della sua panza.

La frase conclusiva della lezione è stata una definizione del biliardo: “È la matematica che sposa l’arte”. Quasi quasi la prossima volta preparo questi venti euro.

P.S. Ringrazio A. per il prezioso aiuto: mentre io giocavo, lei osservava e registrava. E rimaneva affascinata dalla pancia e dalle sagge parole che essa emanava.