Dagli archivi: Inventions – ST

Inventions – ST (Temporary Residence), 20 aprile 2014

7

Sulla carta è prevedibile solamente quale possa essere il terreno d’incontro tra Matthew Cooper, in arte Eluvium, e il chitarrista degli Explosions in the Sky, Mark T. Smith: il debutto dei due a nome Inventions, però, ha sviluppi autonomi che non si limitano ad essere una somma delle parti. Alla base, certo, c’è l’unione degli splendidi spazi sonori a cui ci ha abituati Cooper con i vortici ascensionali che sono un marchio di fabbrica della band texana: una connessione che crea una sorta di versione “da camera” di questi ultimi.

Sulla carta è prevedibile solamente quale possa essere il terreno d’incontro tra Matthew Cooper, in arte Eluvium, e il chitarrista degli Explosions in the Sky, Mark T. Smith: il debutto dei due a nome Inventions, però, ha sviluppi autonomi che non si limitano ad essere una somma delle parti. Alla base, certo, c’è l’unione degli splendidi spazi sonori a cui ci ha abituati Cooper con i vortici ascensionali che sono un marchio di fabbrica della band texana: una connessione che crea una sorta di versione “da camera” di questi ultimi.

Ma Eluvium non è un mero collaboratore, anzi: il contributo del polistrumentista è fondamentale quanto quello dell’amico, conosciuto dividendo i palchi di un tour nel 2008. Cooper crea l’ambiente giusto intorno alle parti di chitarra del partner, attingendo all’eterogeneo catalogo della sua produzione. Usa drone gentili, sovrappone accortamente frammenti di canto e parole, percussioni, piano e archi in strati di suono che riscaldano o, come in “Flood Poems”, che risultano semmai severi, non digitalmente glaciali.

Il disco, infatti, suona intimo e sincero, allontanandosi quindi dalle “retate emozionali” tese talvolta dagli Explosions in the Sky, quelle trappole in crescendo alle quali talvolta è così piacevole abbandonarsi. Anche in Inventions i giochi dinamici sono ben presenti, basti pensare a “Sun Locations/Sun Coda,” o a “Peaceble Child”; così come i beat, che portano a climax più rarefatti e trattenuti (“Echo Tropism”) o decisi (“Recipient”). Fanno un buon lavoro, Cooper e Smith: il loro dialogo forma un discorso non sempre immediato o cristallino, ma comunque interessante e a tratti, come negli ultimi brani del disco, anche affascinante.

Recensione pubblicata originariamente sul numero di maggio 2014 de Il Mucchio Selvaggio

Dieci anni fa un ep, quindi l’album I’m the Creature, premio Fuori dal Mucchio per il migliore esordio. Poi nulla fino allo scorso giugno, quando è comparsa “Volunteer”, ora posta a chiusura di A S I M O / I, l’atteso ritorno dei MiceCars. “You should not play with my heart tonight / And praise our love with another lie”, dice la canzone: le parole e il cantato in falsetto rimandano al 2004, ma Little P. e Peter T. (che suonano insieme ad Andrea Mancin, Oliviero Farneti, Pasquale Citera e Marco Caizzi) sono ancora più disillusi e amaramente ironici sin dall’apertura “Mutual Destruction Assistance”, che riporta alla sfera intima e relazionale l’annientamento reciproco paventato nell’era nucleare richiamato dal titolo.

Dieci anni fa un ep, quindi l’album I’m the Creature, premio Fuori dal Mucchio per il migliore esordio. Poi nulla fino allo scorso giugno, quando è comparsa “Volunteer”, ora posta a chiusura di A S I M O / I, l’atteso ritorno dei MiceCars. “You should not play with my heart tonight / And praise our love with another lie”, dice la canzone: le parole e il cantato in falsetto rimandano al 2004, ma Little P. e Peter T. (che suonano insieme ad Andrea Mancin, Oliviero Farneti, Pasquale Citera e Marco Caizzi) sono ancora più disillusi e amaramente ironici sin dall’apertura “Mutual Destruction Assistance”, che riporta alla sfera intima e relazionale l’annientamento reciproco paventato nell’era nucleare richiamato dal titolo.

Il 18 gennaio 2008 Damo Suzuki si esibiva, con il suo progetto Damo Suzuki Network, al Locomotiv Club di Bologna. Quel pomeriggio ho avuto la possibilità di ospitarlo in Maps, la trasmissione musicale pomeridiana di Radio Città del Capo. In occasione della recente scomparsa del musicista, ho trascritto e tradotto l’intervista.

Il 18 gennaio 2008 Damo Suzuki si esibiva, con il suo progetto Damo Suzuki Network, al Locomotiv Club di Bologna. Quel pomeriggio ho avuto la possibilità di ospitarlo in Maps, la trasmissione musicale pomeridiana di Radio Città del Capo. In occasione della recente scomparsa del musicista, ho trascritto e tradotto l’intervista. Quasi vent’anni fa pubblicavo sul blog

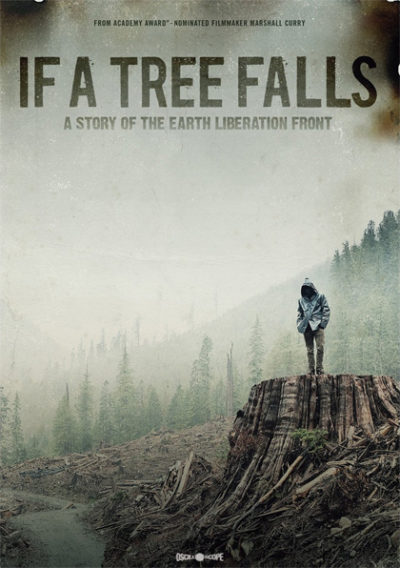

Quasi vent’anni fa pubblicavo sul blog  Quando si parla di terrorismo internazionale, tutto è ormai relativo all’undici settembre del 2001. Ma quasi dieci anni prima nasceva in Gran Bretagna una delle organizzazioni terroristiche più potenti ed efficienti della storia, l’Earth Liberation Front. L’ELF (azzeccare una sigla non è cosa da poco: per esempio, in questo caso l’acronimo permette di chiamare gli attivisti “Elves”, cioè elfi) si costituisce per combattere, attraverso azioni mirate e di guerriglia, chiunque sfrutti e distrugga l’ambiente. Sono parole dell’ufficio stampa del Fronte, non mie: capirete che, da un lato, l’obiettivo è condivisibile (i metodi – sabotaggi, incendi, devastazioni varie – molto meno, sebbene non abbiano mai provocato vittime), e che dall’altro, avendo un ufficio stampa, stiamo parlando di un’organizzazione strutturata e pronta a comunicare all’esterno.

Quando si parla di terrorismo internazionale, tutto è ormai relativo all’undici settembre del 2001. Ma quasi dieci anni prima nasceva in Gran Bretagna una delle organizzazioni terroristiche più potenti ed efficienti della storia, l’Earth Liberation Front. L’ELF (azzeccare una sigla non è cosa da poco: per esempio, in questo caso l’acronimo permette di chiamare gli attivisti “Elves”, cioè elfi) si costituisce per combattere, attraverso azioni mirate e di guerriglia, chiunque sfrutti e distrugga l’ambiente. Sono parole dell’ufficio stampa del Fronte, non mie: capirete che, da un lato, l’obiettivo è condivisibile (i metodi – sabotaggi, incendi, devastazioni varie – molto meno, sebbene non abbiano mai provocato vittime), e che dall’altro, avendo un ufficio stampa, stiamo parlando di un’organizzazione strutturata e pronta a comunicare all’esterno. Look up here, I’m in heaven

Look up here, I’m in heaven