De fiducia (it all started from a salama da sugo)

L’esperienza non insegna nulla, cari e care. E quindi, ho ridato fiducia alla salama da sugo e lei me l’ha fatta pagare di nuovo. Non contento della passata esperienza, lo chef S. (sempre più rapito dalla figura di Allan Bay), quando ancora doveva cuocere i tortelloni, ha detto: “E dopo tutto questo, un bel ‘Between the sheets'”. Noi commensali l’abbiamo guardato stupiti, capendo che il nome del cocktail vuol dire “tra le lenzuola”, ma abbiamo guardato rapiti la salama, immersa nell’acqua bollente per gli ultimi minuti, dopo la solita lunga cottura di sette ore. La salama è stata servita a tavola, ma con più spavalderia dell’altra volta. Ed è stata mangiata velocemente, troppo velocemente, accompagnata da abbondante vino rosso. Ho sentito distintamente la salama ridacchiare, mentre la finivamo a colpi di cucchiaio. Poi è arrivato il famoso cocktail di cui sopra. Poi…

L’esperienza non insegna nulla, cari e care. E quindi, ho ridato fiducia alla salama da sugo e lei me l’ha fatta pagare di nuovo. Non contento della passata esperienza, lo chef S. (sempre più rapito dalla figura di Allan Bay), quando ancora doveva cuocere i tortelloni, ha detto: “E dopo tutto questo, un bel ‘Between the sheets'”. Noi commensali l’abbiamo guardato stupiti, capendo che il nome del cocktail vuol dire “tra le lenzuola”, ma abbiamo guardato rapiti la salama, immersa nell’acqua bollente per gli ultimi minuti, dopo la solita lunga cottura di sette ore. La salama è stata servita a tavola, ma con più spavalderia dell’altra volta. Ed è stata mangiata velocemente, troppo velocemente, accompagnata da abbondante vino rosso. Ho sentito distintamente la salama ridacchiare, mentre la finivamo a colpi di cucchiaio. Poi è arrivato il famoso cocktail di cui sopra. Poi…

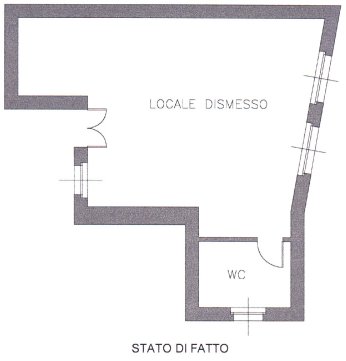

Stamattina mi sono svegliato in condizioni orrende. La testa pulsante. La Novalgina scaduta. Una giornata di lavoro davanti. Ma prima, un altro impegno: andare a dare dei soldi all’agenzia immobiliare che dovrebbe portarmi alla mia nuova casetta.

Arrivo davanti al bancomat, che ormai mi vede talmente spesso che mi dà il cinque alto, quando mi avvicino. Sono troppo distrutto per cercare di tenerlo a distanza. Infilo la carta, digito il codice. Sbagliato. “Oh cazzo, ma non era…”. Riprovo. Sbagliato. Annullo l’operazione. Aspetto un po’. Rimetto la carta. Sbagliato. “Ma come…” Sbagliato. Riannullo, riprovo. Penso al codice, ma mi viene in mente solo la salama da sugo. Codice sbagliato. Rumore di risucchio. Carta trattenuta. Il bancomat non mi saluta neanche, mentre entro in banca.

La cassiera mi dice che prima di domani mattina, non se ne parla. Chiedo se posso ritirare dei soldi, anche se ho il conto in una filiale della stessa banca, lontana lontana. “Non c’è problema”, dice la cassiera, ma:

La cassiera mi dice che prima di domani mattina, non se ne parla. Chiedo se posso ritirare dei soldi, anche se ho il conto in una filiale della stessa banca, lontana lontana. “Non c’è problema”, dice la cassiera, ma:

1. controlla se ho soldi in banca;

2. chiama la banca per farsi mandare via fax la mia firma;

3. si rende conto che i fax della filiale laggiù non funzionano: come fare a darmi fiducia? Facile:

4. inizia a farmi i nomi degli impiegati della filiale lontana lontana, per sapere se li conosco (giuro), come garanzia del fatto che io sia io. Al terzo Mario Rossi che mi viene nominato, ammetto in lacrime di essere un egoista che non si è mai interessato a fondo delle vite di chi amministra i suoi risparmi.

Intanto, nella cassa accanto a me, un uomo chiede quattromila euro in contanti. Immediatamente dopo la cassiera riesce a darmi i miei soldi, rassicurando la filiale lontana lontana che, in fondo, trecentocinquanta euro sono una piccola somma. Io mi rendo conto che la salama che è in me ha già progettato sei differenti modalità di rapina di quella filiale, e che trecentocinquanta euro sono ben più della metà del mio stipendio.

Arrivo in agenzia con i miei bei soldini, li saluto, e li lascio nelle mani dell’impiegata, con anche una copia delle buste paga, eccetera. Poi l’impiegata mi guarda e mi dice: “Sa, c’è un problema per l’appuntamento con la padrona di casa. Ha visto la radio dove lavora e ha pensato che lei potrebbe essere un no global.” Nascondo immediatamente la foto di Casarini che porto sempre con me e tento di spiegare che, oltre a lavori con contratto, lavori casuali, la firma di mio padre come fidejussore, una boccetta di sangue e un patto con la yakuza, non ho altre garanzie. “Vedremo che si può fare”, dice l’impiegata.

A volte, andare a lavorare, è una pausa, in una giornata.

Tornando a casa dalla radio, suona il telefono. Mi sto appena riprendendo dai postumi della salama, ma il forte odore di ascella che c’è in autobus, misto al lieve ondeggiare del mio corpo pressato tra gli altri, non aiuta. Rispondo, è l’agenzia. “La padrona di casa vorrebbe la firma di suo padre nel contratto, e anche del padre di C.” In quel momento sull’autobus una signora bestemmia la Vergine dicendo che le hanno rubato il portafoglio. Ovviamente tutti gli occhi dei passeggeri vanno in cerca della pelle più scura, immediatamente. L’autista ferma l’autobus con le porte chiuse a trenta metri dalla mia fermata, e dice che bisogna aspettare i Carabinieri. Io, ormai, sono in trance. Levito, sospinto dalla forza salama che è in me, acconsento al fatto che mio padre firmi il contratto della nuova casa, respiro con la bocca.

Tornando a casa dalla radio, suona il telefono. Mi sto appena riprendendo dai postumi della salama, ma il forte odore di ascella che c’è in autobus, misto al lieve ondeggiare del mio corpo pressato tra gli altri, non aiuta. Rispondo, è l’agenzia. “La padrona di casa vorrebbe la firma di suo padre nel contratto, e anche del padre di C.” In quel momento sull’autobus una signora bestemmia la Vergine dicendo che le hanno rubato il portafoglio. Ovviamente tutti gli occhi dei passeggeri vanno in cerca della pelle più scura, immediatamente. L’autista ferma l’autobus con le porte chiuse a trenta metri dalla mia fermata, e dice che bisogna aspettare i Carabinieri. Io, ormai, sono in trance. Levito, sospinto dalla forza salama che è in me, acconsento al fatto che mio padre firmi il contratto della nuova casa, respiro con la bocca.

La situazione si smuove, le porte vengono aperte, scendo. E chiamo mio padre.

“Pronto, papà? Sono io, è per la casa nuova”

“Dimmi.”

Decido di giocare d’anticipo sulla padrona di casa.

“Senti, pensavo: hai una certa età, ormai. Che te ne fai di tutti e due i reni?”

Quando il palco è sgombrato, sembra che anche il rumore del concerto precedente si sia diradato: l’unica costante è il freddo. I Karate escono, e attaccano con “Alingual”, una delle canzoni più lente dell’ultimo disco Pockets. Sono così: o ci stai, o puoi andartene a bere qualcosa. Loro suonano e basta, per loro stessi e per chi li vuole ascoltare. Sì, anche per quei tre fan dei Redworms’ Farm completamente ubriachi che continuano a gridare “karate” per tutto il tempo, tanto che mi verrebbe da avvicinarmi a Geoff Farina e sussurrargli: “Oh, non ci badare, eh. Sta’ qua, finisci il concerto, su, su, dai.” Ma Farina sta bene, abbozza qualche parola in italiano, senza dire “spaghetti”, saluta, ringrazia, dice che ha il naso chiuso, continua, suona, improvvisa. Soltanto un paio di pezzi da Some Boots, più di qualcuno da Unsolved, i necessari richiami all’ultima uscita.

Quando il palco è sgombrato, sembra che anche il rumore del concerto precedente si sia diradato: l’unica costante è il freddo. I Karate escono, e attaccano con “Alingual”, una delle canzoni più lente dell’ultimo disco Pockets. Sono così: o ci stai, o puoi andartene a bere qualcosa. Loro suonano e basta, per loro stessi e per chi li vuole ascoltare. Sì, anche per quei tre fan dei Redworms’ Farm completamente ubriachi che continuano a gridare “karate” per tutto il tempo, tanto che mi verrebbe da avvicinarmi a Geoff Farina e sussurrargli: “Oh, non ci badare, eh. Sta’ qua, finisci il concerto, su, su, dai.” Ma Farina sta bene, abbozza qualche parola in italiano, senza dire “spaghetti”, saluta, ringrazia, dice che ha il naso chiuso, continua, suona, improvvisa. Soltanto un paio di pezzi da Some Boots, più di qualcuno da Unsolved, i necessari richiami all’ultima uscita.