Words disobey me

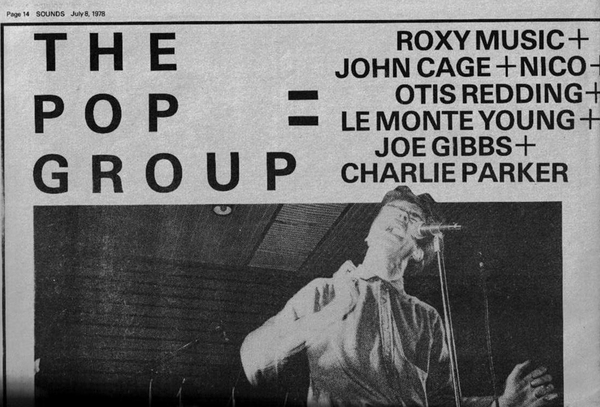

Intorno alla metà del 2010 siamo venuti a conoscenza che il Pop Group era tornato e che avrebbe suonato una delle pochissime date di un mini-tour a Bologna. Con la redazione di Maps ci siamo, ovviamente, messi a caccia di Mark Stewart, uno dei personaggi più bizzarri e potenzialmente controversi della musica degli ultimi trent’anni.

Intorno alla metà del 2010 siamo venuti a conoscenza che il Pop Group era tornato e che avrebbe suonato una delle pochissime date di un mini-tour a Bologna. Con la redazione di Maps ci siamo, ovviamente, messi a caccia di Mark Stewart, uno dei personaggi più bizzarri e potenzialmente controversi della musica degli ultimi trent’anni.

Eravamo davvero emozionati dalla possibiità di vedere la band dal vivo e di realizzare una delle prime interviste con Stewart di nuovo alle prese con il Pop Group, una band che ha realmente avuto un effetto devastante sulla musica cosiddetta “post punk” relativamente ai due soli album prodotti, nel 1979 e 1980.

Settembre 2010: è il giorno prima del concerto e abbiamo appuntamento al Locomotiv, il club che ospiterà il live. L’appuntamento per l’intervista (richiesta e ottenuta come intervista video) salta. Panico. Arriva la telefonata da uno degli organizzatori: “Tra dieci minuti va bene?”. No, non ce la possiamo fare fisicamente. Chiediamo un posticipo e lo otteniamo. Ma l’incontro è da tenersi in una lavanderia a gettone. “Eh?”, dico io. “Eh”, dicono dall’altra parte e mi danno l’indirizzo del posto.

Arriva il fido P. e saltiamo in macchina, diretti al Locomotiv, quando arriva un’altra telefonata: Mark Stewart è ancora nel locale che fa le prove. Lo intervistiamo là. Il Pop Group è sul palco, ma mi costringo a non prestare troppa attenzione a quel che sento, perché non voglio rovinarmi la sorpresa della sera.

Mark Stewart è enorme: non come statura artistica, ma fisica. Sapevo che fosse imponente, ma non credevo lo fosse a tal punto. Un omone, che scende dal palco, non saluta nessuno, vede P. che fa prove di esposizione con la macchina digitale e gli dice molto bruscamente che non vuole scatti. P. dice che non sta facendo una foto, ma Stewart lo interrompe ancora e se ne va.

Mark Stewart è enorme: non come statura artistica, ma fisica. Sapevo che fosse imponente, ma non credevo lo fosse a tal punto. Un omone, che scende dal palco, non saluta nessuno, vede P. che fa prove di esposizione con la macchina digitale e gli dice molto bruscamente che non vuole scatti. P. dice che non sta facendo una foto, ma Stewart lo interrompe ancora e se ne va.

Arriva il fonico del concerto, un amico: “Simpatico, eh? Lo stavo mandando a quel paese, prima, per come mi ha risposto.”

Benissimo: questo primo approccio non è buono, per usare un eufemismo.

Gi organizzatori ci dicono che l’intervista si svolgerà fuori dal locale. Noi ci sediamo a un tavolino, aspettando Mark Stewart, che non si sa dove sia. Finalmente arriva, ordina un tè, sempre senza degnare nessuno di uno sguardo, capisce che l’intervista è video e dice di non poterla fare, perché non ha magliette pulite. Noi cerchiamo di ribattere, ma lui dice che lo possiamo portare in una lavanderia (quella del primo appuntamento, ecco perché!) e fare l’intervista là. Ci alziamo quando il povero organizzatore esce dal bar vicino al club con un vassoio e un tè. Stewart riesce a dire al tour manager “Pagalo” e poi ci guarda, come per ordinarci di affrettare il passo.

In macchina Stewart mi chiede di anticipargli delle domande. Sono domande normali, a mio avviso: mi sentivo preparato, poi, che c’entra, sono il giornalista che sono. Comunque: l’omone, seduto sul sedile posteriore, mi costringe a torsioni del collo per comunicargli le domande. Dopo la prima, mi dice “Rubbish”. Monnezza. Non risponde neanche. “Passa alla seconda”, dice, con aria di sufficienza.

Ma anche quella non gli va bene. Al terzo rifiuto, mi altero io. “Scusi”, gli chiedo, “ha intenzione di essere collaborativo o no? Perché quest’intervista non è obbligatoria.” Per la prima volta Stewart si ammorbidisce un po’, e, in pratica, mi spiega perché secondo lui le mie domande erano monnezza.

Ma anche quella non gli va bene. Al terzo rifiuto, mi altero io. “Scusi”, gli chiedo, “ha intenzione di essere collaborativo o no? Perché quest’intervista non è obbligatoria.” Per la prima volta Stewart si ammorbidisce un po’, e, in pratica, mi spiega perché secondo lui le mie domande erano monnezza.

Il mio errore era stato usare termini a sproposito che identificavano la mia visione del mondo (sbagliata) come assai lontana dalla sua (giusta). In quel momento, sentendolo mentre esponeva le sue visioni, ho pensato ad alcuni articoli di “Lotta Comunista”: in confronto alle parole di Stewart mi sembravano pericolosamente riformisti. Mentre ci fa il bignami del pensiero leninista, Marx Stewart ci dice anche che percorso (stradale, oltre che politico) fare, scocciato perché secondo lui avevamo sbagliato strada. Io vivo a Bologna da quasi quindici anni e P., alla guida, la conosce in lungo e in largo, perché è nato poco fuori. Ma con noi c’era Maps Stewart: lui sapeva dove andare.

Arrivati nei pressi della lavanderia, ci ha chiesto di farlo scendere e di portargli un caffè, una volta che avessimo trovato parcheggio.

Quando è uscito dalla macchina, abbiamo pensato sinceramente di andarcene, di piantarlo lì. Tanto sarebbe tornato facilmente, no? E inoltre la voglia di assistere al concerto si era molto affievolita.

Invece abbiamo deciso di raggiungerlo in lavanderia (senza portagli il caffè) e, una volta accesa la camera digitale l’omone è diventato un altro: uno showman capace, tosto di carattere, a suo modo quasi affascinante. E il concerto è stato bellissimo.

Pubblichiamo oggi su Maps e SentireAscoltare la prima intervista mondiale sul nuovo corso del Pop Group. Lo dice lui alla fine del filmato, non io, che è la prima. Fatemi sapere se ne è valsa la pena. E soprattutto se sono irrimediabilmente diventato un lurido borghese conservatore anch’io.