Liceali in autobus

– Ah, oggi mi sento propri atarassico.

– Che parole usi, che non le conosci neanche tu?

– Ma no,”atarassico”, Epicuro…

– Ah, no, Epicuro forse lo faccio domani.

– Ah, oggi mi sento propri atarassico.

– Che parole usi, che non le conosci neanche tu?

– Ma no,”atarassico”, Epicuro…

– Ah, no, Epicuro forse lo faccio domani.

L’autobus che mi ha riportato a casa venerdì pomeriggio mi ha visto stanco, troppo stanco per reagire a quello che ho visto e sentito.

L’autobus che mi ha riportato a casa venerdì pomeriggio mi ha visto stanco, troppo stanco per reagire a quello che ho visto e sentito.

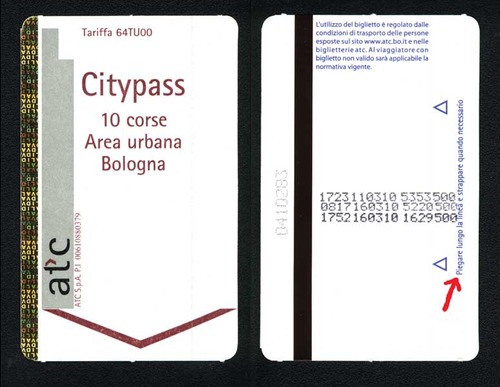

Alla fermata successiva alla mia salgono due ragazzi e una ragazza. Io sono seduto vicino all’obliteratrice.

“Lo facciamo il biglietto?”, dice una ragazza. Ha più o meno venticinque anni, l’aria un po’ strafottente, un piercing sotto il labbro inferiore.

“Io non lo faccio mai”, risponde uno dei due ragazzi, poco più grande di lei, dall’apparenza assolutamente normale.

Bastano queste battute per farmi girare le scatole. I tre si spostano, senza fare il biglietto, facendosi strada a fatica su un autobus abbastanza pieno: ma non si spostano abbastanza perché io non li senta, sebbene a tratti.

I tre iniziano a conversare sull’aumento dei biglietti, in vigore da domani. E si lamentano.

“Che poi” aggiunge la ragazza, “io ti devo pagare per questo servizio? Cioè, in Olanda mica ci sono gli autobus pieni di gente”. Vorrei investirla con un fuoco di fila di parole, banali e non troppo ragionate, sparate di seguito. Dirle “Che cazzo c’entra”, “Gli olandesi vanno in bicicletta” e fare anche degli appunti su come l’olandese medio possiede una forma di senso civico sufficientemente sviluppata. Ma sono stanco e non reagisco.

I tre continuano a dire banalità, a vantarsi di non avere pagato il biglietto in diverse città d’Italia: una specie di grand tour della violazione di regole, condito con salti del cancello della metro di Roma, evasioni da corriere lombarde e altro.

“Se le cose funzionassero”, continua la ragazza, “ecco, allora sarebbe un servizio pubblico.”

Ed eccola, la frase che mi fa capire che il problema di tutto è il modo in cui gli italiani vedono la cosa pubblica, in genere.

Prima che scendano, riesco a sentire uno di loro che chiede: “Ma è vero che un tempo a Bologna non si pagavano gli autobus?”

Mercoledì ero sull’autobus che mi riportava a casa, quando è salito dalle porte centrali un uomo piuttosto basso e molto grasso. Aveva due stampelle e un oggetto che era una via di mezzo tra un trolley e un carrellino per la spesa. Con estrema fatica si è arrampicato sul pianale dell’autobus ed è avanzato, spingendo se stesso con le stampelle e il carrellino.

Mi sono offerto di aiutarlo e almeno ho trascinato io il carrellino per un metro fino alle prossimità del sedile che l’uomo stava per conquistare. Ovviamente, non appena si è seduto, mi ha iniziato a raccontare la sua storia, dopo avermi ringraziato ed essersi lamentato che non lo aiuta nessuno.

“Mi hanno preso sulle strisce e mi hanno ridotto così. Le placche, con le placche sono tornato a casa. Il dottore mi ha detto Si riprenderà, ma…” e ha concluso la frase con un eloquente gesto dell’ombrello. “E i dolori, di notte… Da piangere”, ha aggiunto sbuffando rabbioso e lisciandosi i pantaloni sformati.

Io annuivo.

“E poi le troie con gli stronzi nel carrello…”

Io ho fatto una faccia a punto di domanda.

“Quelle che salgono con lo stronzo nel carrello e non ti fanno passare”

Inizio a capire: mamma con passeggino. Possibile?

“Una volta ero con questa troia con lo stronzo nel carrello e vedeva che dovevo scendere, ma…”

“Non c’è bisogno di chiamarle troie”, ho detto.

Le teste degli altri passeggeri si sono voltate, come se fosse venuto un suono da una fonte inattesa, come se una pietra avesse deciso di mettersi a fischiettare di punto in bianco. Anche l’uomo ha espresso dello smarrimento.

“Le troie”, ha ribadito con minor convinzione. “Le… Io, insomma…”. Poi si è ripreso. “Le troie!”

“Sì, ma non c’è bisogno di chiamarle troie. Nessuno dev’essere chiamato in quel modo”, ho ripetuto.

In quel momento un’altra voce si introduce nella conversazione. Io non faccio in tempo a girarmi che sento qualcuno dire: “Ma sì, lo dice per… nervosismo”.

È una donna che parla.

“Sì, ma…”

“Per nervosismo, così”, ribatte lei un po’ debolmente.

Il pensiero e le parole giuste sono arrivate troppo tardi, e quindi non ho detto: “E speriamo che lei non lo incontri mai in un momento di nervosismo, anche se mi sembra pronta a giustificare un uomo che le dà della troia.” Inteso con o senza stronzo nel carrello.

Il concerto degli Efterklang al Covo di mercoledì scorso, diciamolo subito, è stato eccezionale: la band, dal vivo, dà molto di più che su disco, sebbene la qualità, l’inventiva e le capacità musicali dei danesi siano evidenti anche ascoltando i loro brani registrati in studio.

Il concerto degli Efterklang al Covo di mercoledì scorso, diciamolo subito, è stato eccezionale: la band, dal vivo, dà molto di più che su disco, sebbene la qualità, l’inventiva e le capacità musicali dei danesi siano evidenti anche ascoltando i loro brani registrati in studio.

Sette musicisti sul palco, ognuno dei quali con in mano almeno due strumenti, oltre alla voce: raramente il leader, Casper, era da solo a cantare. I brani, per lo più estratti da Parades e dall’ultimo Magic Chairs, sono stati resi in maniera perfetta, superando anche i ben noti problemi di acustica del club bolognese (tanto di cappello a chi si è occupato dal gravoso compito di curare i suoni).

Ma questo è stato solo uno dei motivi che mi ha fatto rendere conto della bellezza del concerto al quale stavo assistendo. Ne ho visti di concerti perfetti, ma raramente ho visto l’emozione nei musicisti. Purtroppo sempre più spesso ti capita di guardare ventenni con un disco all’attivo che sono freddi come il ghiaccio: ogni loro mossa, ogni accordo, mostra consapevolezza e un distacco che io mi posso aspettare da gente che calca le scene da decine di anni, non da ragazzini che, per quanto bravi, chissà se dureranno fino al terzo album. Gli Efterklang, invece, mostravano riconoscenza. Erano meravigliati del calore e dell’affetto del pubblico del Covo. Ringraziavano, ma sinceramente, tutti quanti, guardandoci in faccia, viste le dimensioni del palco e del locale. E, soprattutto, erano felici e visibilmente emozionati, senza che questo intaccasse minimamente la perfezione dell’esecuzione dei brani. Sorridevano, perché si rendevano conto di essere fortunati a fare quello che stavano facendo, davanti ad un pubblico di una città poco conosciuta nell’Italia centrale che dimostrava di amarli. Nel giro di qualche canzone, si è innestato una specie di circolo virtuoso, che ha esaltato tutti, anche dopo la fine del concerto. Sull’autobus del ritorno, un ragazzo ci ha visti e ha solo detto, con un sorriso smagliante: “C’eravate anche voi due, eh?”. E non ha aggiunto altro, perché bastava quello.

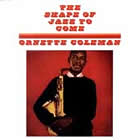

L’autobus numero tredici, direzione est-ovest, intorno a mezzogiorno, è pieno. Lo so e mi rassegno. Come sempre. Tanto ho da ascoltare The Shape of Jazz to Come, sperando di capirci qualcosa. In piazza Malpighi, però, l’autobus magicamente si svuota, in coincidenza con un piano nelle cuffie. Allora mi siedo, sperando di leggere qualcosa. Dopo due fermate, però, in coincidenza con un crescendo e toni alti di sax, entra una scolaresca intera: una ventina di bambini intorno ai dieci anni. Che fa quello che fa una scolaresca: casino, anche se in maniera moderata. L’autobus si riempie all’inverosimile, secondo uno schema che ha come base scientifica la legge fisica dell’impenetrabilità dei corpi. Stiamo tutti fermi, a parte Gillespie e i suoi, si sa, ma quelli li sento io. Sento anche un odore strano. I bambini non sanno di strada, ma di Pringles, tutti. Ma non vedo patatine in giro: l’odore sale dalla pelle, e si mischia a quello del tredici pieno, direzione est-ovest, poco dopo il mezzogiorno di un giorno feriale d’inverno.

L’autobus numero tredici, direzione est-ovest, intorno a mezzogiorno, è pieno. Lo so e mi rassegno. Come sempre. Tanto ho da ascoltare The Shape of Jazz to Come, sperando di capirci qualcosa. In piazza Malpighi, però, l’autobus magicamente si svuota, in coincidenza con un piano nelle cuffie. Allora mi siedo, sperando di leggere qualcosa. Dopo due fermate, però, in coincidenza con un crescendo e toni alti di sax, entra una scolaresca intera: una ventina di bambini intorno ai dieci anni. Che fa quello che fa una scolaresca: casino, anche se in maniera moderata. L’autobus si riempie all’inverosimile, secondo uno schema che ha come base scientifica la legge fisica dell’impenetrabilità dei corpi. Stiamo tutti fermi, a parte Gillespie e i suoi, si sa, ma quelli li sento io. Sento anche un odore strano. I bambini non sanno di strada, ma di Pringles, tutti. Ma non vedo patatine in giro: l’odore sale dalla pelle, e si mischia a quello del tredici pieno, direzione est-ovest, poco dopo il mezzogiorno di un giorno feriale d’inverno.

Poi l’autobus si ferma, il disco nelle orecchie no. Qualcuno parla da fuori, la voce proviene dalla porta posteriore, aperta. La voce ha un accento bolognese: è l’autista, aspro e incazzato.

“Dovete andare avanti.”

Nessuno si muove: se lo facesse potrebbe essere tranquillamente accusato di molestie, pedofilia e violazione delle leggi della fisica, in un colpo solo.

Nessuno si muove: se lo facesse potrebbe essere tranquillamente accusato di molestie, pedofilia e violazione delle leggi della fisica, in un colpo solo.

“Lei”, dice l’autista.

E gli altri, dietro, tirano un sospiro di sollievo. C’è uno scuro, sull’autobus. È lui. Tutto.

“Parla italiano? Deve andare avanti!”

Ma nessuno, compreso lo scuro, si muove. Nessuno può muoversi. Ma tutti sono tranquilli, perché quello che si deve muovere è lui.

“Insomma, parla italiano? Lei deve andare avanti”, dice l’autista, marcando il “deve”. Lo so, alla prossima frase inizierà ad usare gli infiniti, come nei film di una volta. Si sa che l’italiano coniugato all’infinito è una specie di lingua universale, un esperanto che funziona.

Poi lo scuro parla: “Sì, capisco, ma non posso andare avanti.” E, nel dirlo, tenta di muoversi. Ma non può.

Nessuno si muove, a parte il tempo. Per evitare ritardi, lamentele, note di demerito o chissà che, l’autista torna al suo posto.

Alle dodici e ventitré l’autobus arriva alla fermata Berretta Rossa, e dovrei scendere, ma non posso farlo, se non dalla porta posteriore. Nonostante le mie richieste, la porta dietro non si apre, e io non scendo. Allora affronto il codice penale e le leggi naturali e attraverso tutto l’autobus, ma non sento quello che la gente mi dice, perché, stavolta è più forte la forma del jazz che ha da venire nelle mie orecchie, e penso che sia quella che mi fa andare avanti.

Alle dodici e ventitré l’autobus arriva alla fermata Berretta Rossa, e dovrei scendere, ma non posso farlo, se non dalla porta posteriore. Nonostante le mie richieste, la porta dietro non si apre, e io non scendo. Allora affronto il codice penale e le leggi naturali e attraverso tutto l’autobus, ma non sento quello che la gente mi dice, perché, stavolta è più forte la forma del jazz che ha da venire nelle mie orecchie, e penso che sia quella che mi fa andare avanti.

Passa l’odore di Pringles, supero anche lo scuro, che ha ancora lo sguardo spaventato dall’interrogativo alla fine dell’accusa “parla italiano”.

Dopo due mie parole l’autista mi chiede se io voglia insegnargli il suo mestiere. Noto che ha gli occhi azzurri e la faccia buona. Scendo.