Kraftwerk Kino

Non so voi, ma quando io vado a vedere un concerto e scopro che ci sono i posti a sedere, ci rimango sempre male, di primo acchito. Certo, non mi aspetto di andare a vedere un concerto di musica classica e fare headbanging o ballare sotto il palco, ma ci siamo capiti. Quando ho saputo che il concerto dei Kraftwerk a Ferrara aveva i posti a sedere, quindi, non ero molto contento. Ma avevo comunque una gioia, quella di andare in Vespa a Ferrara, come avevo già fatto per gli Air. Quando ci sono gli anni ’70 di mezzo, non c’è nulla che trattenga me e P. da inforcare la sua Vespa e scorrazzare per la bassa.

Non so voi, ma quando io vado a vedere un concerto e scopro che ci sono i posti a sedere, ci rimango sempre male, di primo acchito. Certo, non mi aspetto di andare a vedere un concerto di musica classica e fare headbanging o ballare sotto il palco, ma ci siamo capiti. Quando ho saputo che il concerto dei Kraftwerk a Ferrara aveva i posti a sedere, quindi, non ero molto contento. Ma avevo comunque una gioia, quella di andare in Vespa a Ferrara, come avevo già fatto per gli Air. Quando ci sono gli anni ’70 di mezzo, non c’è nulla che trattenga me e P. da inforcare la sua Vespa e scorrazzare per la bassa.

Dopo una sosta-piadina a Minerbio, quindi, arriviamo in piazza Castello e ci mettiamo a sedere. Davanti a noi, dei fan sfegatati del gruppo tedesco, che non fanno altro che abbracciarsi a vicenda e dirsi “Ma ti rendi conto?” Considerando il loro entusiasmo e che, ad occhio, hanno la mia età, penso che debbano avere sentito i dischi dei Kraftwerk in età infantile, pre-infantile, fetale, o, visto il comune pensare, embrionale.

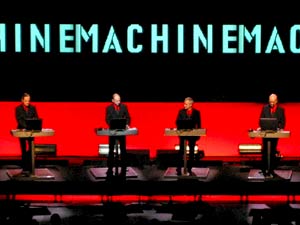

Quando il sipario (sì, il sipario) si apre sul palco, attaccano con “The Man Machine”: sembrano immobili, con ai lati Hutter e Schneider e in mezzo gli altri due. Hanno davanti una tastiera con sopra un computer che paiono sospesi nell’aria. Dietro, una cosa del genere. Sono musica, e pare che la loro presenza sia quasi superflua. Il pubblico rimane ipnotizzato e ascolta in silenzio. I pezzi si succedono, uno dopo l’altro, praticamente senza pause. Dietro, sugli schermi, vediamo biciclette per “Tour de France”, autostrade per “Autobahn”, con giochi di luce perfetti. I quattro non si muovono e non dicono nulla, niente. Il risultato è estramamente coerente, e non capisco più se si tratti di un’estetizzazione della loro musica, o di una colonna sonora per i loro concetti visuali, a partire dalle loro copertine e, volendo, andando ancora più indietro nel tempo, fino agli evidenti riferimenti ai motivi grafici dell’avanguardia russa, ma anche dell’estetica totalitarista nazifascista. I testi svuotano ancora di più i brani, fino a ridurli a pura forma, ma il miracolo avviene nel momento in cui questa forma si fa leggera, ingenua e, allo stesso tempo, concreta. “Kalium Kalzium Eisen Magnesium Mineral Biotin Zink Selen L-Carnitin Adrenalin Endorphin Elektrolyt Co-Enzym Carbo-Hydrat Protein A-B-C-D Vitamin”, con dietro piogge di pillole: non è didascalismo (sarebbe evidente e banale), ma un’esperienza audiovisiva elementare ed elementale, perfettamente coerente e coinvolgente.

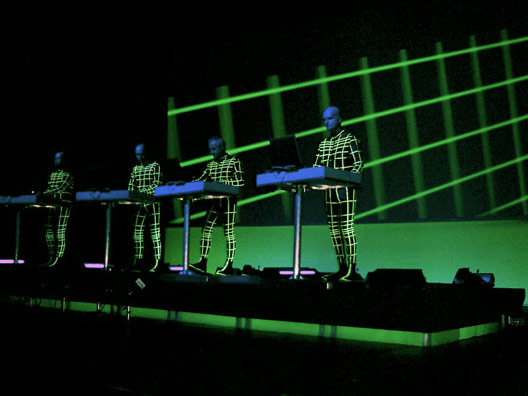

Il messaggio esiste, però, e viene messo in evidenza in “Radioactivity”, cupa e martellante, con un’intro da manifesto politico vero e proprio. E allora ti ricordi che i Kraftwerk vengono dalla Germania degli anni ’70, quella dei movimenti radicali ecologisti, della Rote Brigade, oltre che dal conservatorio di Düsseldorf. E c’è un pensiero articolato, dietro a tutto questo: l’annullamento, volontario, coatto e/o alienante, dell’essere umano. Pensiero che viene espresso, nello spettacolo, da “The Robots”. Sono dei manichini meccanici quelli che “suonano” la canzone al posto del gruppo, e si muovono molto di più degli umani, davanti a tastiere e computer. E quindi si può pensare che, in fondo, nessuno stesse suonando le canzoni precedenti, o, addirittura, che non ci fossero i Kraftwerk sul palco, ma macchine per suonare macchine, che è esattamente quello che ci si aspetta. In “The Robots” viene solo resa esplicita questa possibilità, viene mostrata con la stessa immediatezza e banalità con cui hanno usato un calcolatore per “Pocket Calculator”, con la stessa logica con cui si costruisce una progressione musicale o si progetta un’autostrada.

Il messaggio esiste, però, e viene messo in evidenza in “Radioactivity”, cupa e martellante, con un’intro da manifesto politico vero e proprio. E allora ti ricordi che i Kraftwerk vengono dalla Germania degli anni ’70, quella dei movimenti radicali ecologisti, della Rote Brigade, oltre che dal conservatorio di Düsseldorf. E c’è un pensiero articolato, dietro a tutto questo: l’annullamento, volontario, coatto e/o alienante, dell’essere umano. Pensiero che viene espresso, nello spettacolo, da “The Robots”. Sono dei manichini meccanici quelli che “suonano” la canzone al posto del gruppo, e si muovono molto di più degli umani, davanti a tastiere e computer. E quindi si può pensare che, in fondo, nessuno stesse suonando le canzoni precedenti, o, addirittura, che non ci fossero i Kraftwerk sul palco, ma macchine per suonare macchine, che è esattamente quello che ci si aspetta. In “The Robots” viene solo resa esplicita questa possibilità, viene mostrata con la stessa immediatezza e banalità con cui hanno usato un calcolatore per “Pocket Calculator”, con la stessa logica con cui si costruisce una progressione musicale o si progetta un’autostrada.

Penso, per un attimo, a cosa potrebbe pensare il solito alieno venuto sulla Terra, vedendo una schiera di umani immobili e seduti che guardano delle luci un uno schermo e ascoltano suoni elettronici, con quattro umani altrettanto immobili davanti, che si confondono con le luci e i motivi alle loro spalle. E penso che, comunque, dev’essere un bello spettacolo. Rovinato dal fatto che siamo schifosamente italiani e che, quindi, ad un certo punto qualcuno inizia ad abbandonare il proprio posto, facendo partire una reazione a catena che si conclude con decine di persone in piedi sulle sedie. E in quel momento, visto che la magia era rotta, avrei proprio voluto che una voce diffondesse questo in Piazza Castello.

fissa negli occhi, quando parla. Ora voi, miei piccoli lettori, mi direte: “Ma come, ti fissa negli occhi e tu riesci a scrivere queste cose? Dovresti essere morto più di ventiquattro ore fa”. E invece no. Perché è come si dice, ve lo giuro. Questa donna è speciale. Ti mette a suo agio senza apparentemente fare niente, anche se è stanca è attenta a quello che le viene detto, ci pensa prima di rispondere ad una domanda (e per quanto mi sia sforzato, è improbabile che le mie domande le risultino del tutto inedite). Tant’è che mi sblocco dal mio mutismo adorante e inizio a conversare con lei, e la sento vicina come l’ho sempre sentita. (Ogni tanto una voce mi ripete “Ma ti rendi conto? Tori Amos è seduta qui davanti a te e state parlando”, ma le dico che deve studiare per il compito di mate e lei torna buona nei miei diciassette anni.)

fissa negli occhi, quando parla. Ora voi, miei piccoli lettori, mi direte: “Ma come, ti fissa negli occhi e tu riesci a scrivere queste cose? Dovresti essere morto più di ventiquattro ore fa”. E invece no. Perché è come si dice, ve lo giuro. Questa donna è speciale. Ti mette a suo agio senza apparentemente fare niente, anche se è stanca è attenta a quello che le viene detto, ci pensa prima di rispondere ad una domanda (e per quanto mi sia sforzato, è improbabile che le mie domande le risultino del tutto inedite). Tant’è che mi sblocco dal mio mutismo adorante e inizio a conversare con lei, e la sento vicina come l’ho sempre sentita. (Ogni tanto una voce mi ripete “Ma ti rendi conto? Tori Amos è seduta qui davanti a te e state parlando”, ma le dico che deve studiare per il compito di mate e lei torna buona nei miei diciassette anni.)

Quanti Losers. Quando iniziano gli accordazzi slide, penso che, allora, la fa. La canzone che l’ha fatto conoscere nel mondo intiero è accompagnata da una foto dell’epoca di Mellow Gold (e non è che il signor Hansen sia cambiato molto, poi). Ovviamente tutto il pubblico canta a squarciagola il ritornello. O, sigh, qualcos’altro…

Quanti Losers. Quando iniziano gli accordazzi slide, penso che, allora, la fa. La canzone che l’ha fatto conoscere nel mondo intiero è accompagnata da una foto dell’epoca di Mellow Gold (e non è che il signor Hansen sia cambiato molto, poi). Ovviamente tutto il pubblico canta a squarciagola il ritornello. O, sigh, qualcos’altro… Heart. Beck ama la chitarra acustica, e tocca la vetta più alta del concerto quando riprende la sua cover di “Everybody’s gotta learn sometimes”, in maniera ancora più intima che nella colonna sonora di Eternal Sunshine. E io ho già gli occhi lucidi. Niente in confronto ad uno al mio fianco che, quando si passa al pezzo successivo, e poi a “The Golden Age”, scoppia in lacrime. Appena però gli altri componenti del gruppo, seduti ad una tavola apparecchiata, iniziano ad usare piatti, bicchieri e posate per accompagnare il brano, urla tra le lacrime “Stronzi” e si copre il viso con le mani. Mah. Secondo me è uno che è stato traumatizzato dal

Heart. Beck ama la chitarra acustica, e tocca la vetta più alta del concerto quando riprende la sua cover di “Everybody’s gotta learn sometimes”, in maniera ancora più intima che nella colonna sonora di Eternal Sunshine. E io ho già gli occhi lucidi. Niente in confronto ad uno al mio fianco che, quando si passa al pezzo successivo, e poi a “The Golden Age”, scoppia in lacrime. Appena però gli altri componenti del gruppo, seduti ad una tavola apparecchiata, iniziano ad usare piatti, bicchieri e posate per accompagnare il brano, urla tra le lacrime “Stronzi” e si copre il viso con le mani. Mah. Secondo me è uno che è stato traumatizzato dal  All Tomorrow’s Parties. Alla fine del concerto, salgono una ventina di persone del pubblico e, finalmente, mentre tutti ballano intorno a me, e sul palco, e tutti suonano qualcosa o percuotono qualcos’altro, capisco di essere ad una delle feste più divertenti della mia vita. Uscendo, effettivamente, nessuno usa la parola “concerto” e nessuno si preoccupa di avere fatto casino a casa Beck. Non vedo l’ora che mi inviti di nuovo. Magnifico.

All Tomorrow’s Parties. Alla fine del concerto, salgono una ventina di persone del pubblico e, finalmente, mentre tutti ballano intorno a me, e sul palco, e tutti suonano qualcosa o percuotono qualcos’altro, capisco di essere ad una delle feste più divertenti della mia vita. Uscendo, effettivamente, nessuno usa la parola “concerto” e nessuno si preoccupa di avere fatto casino a casa Beck. Non vedo l’ora che mi inviti di nuovo. Magnifico. Sabato scorso sono stato, per la prima volta in vita mia, al

Sabato scorso sono stato, per la prima volta in vita mia, al  Attenzione, non crediate che guardi tutto dall’alto, eh no. Perché come molte persone di mia conoscenza, più o meno coetanee, il mio primo approccio con la musica è stato proprio con l’heavy metal. Ma non sto parlando delle prime canzoni ascoltate (altrimenti Cristina D’Avena andrebbe in rovina, e sarebbe in piazza Verdi a mendicare una birra), bensì della prima passione musicale. Per me, un nome: gli Iron Maiden, headliner della prima giornata del festival. Per una serie di motivi, quindi, ho visto gli Iron Maiden quasi quindici anni dopo avere sentito le loro prime cose, e, diciamo, quattro anni dopo avere smesso di sentirli.

Attenzione, non crediate che guardi tutto dall’alto, eh no. Perché come molte persone di mia conoscenza, più o meno coetanee, il mio primo approccio con la musica è stato proprio con l’heavy metal. Ma non sto parlando delle prime canzoni ascoltate (altrimenti Cristina D’Avena andrebbe in rovina, e sarebbe in piazza Verdi a mendicare una birra), bensì della prima passione musicale. Per me, un nome: gli Iron Maiden, headliner della prima giornata del festival. Per una serie di motivi, quindi, ho visto gli Iron Maiden quasi quindici anni dopo avere sentito le loro prime cose, e, diciamo, quattro anni dopo avere smesso di sentirli. per non parlare (talvolta) dei testi, tutto passa e va, basta crederci almeno per un po’. Ma gli assoli, cristo, gli assoli no. Perché esiste l’assolo heavy metal, che a volte

per non parlare (talvolta) dei testi, tutto passa e va, basta crederci almeno per un po’. Ma gli assoli, cristo, gli assoli no. Perché esiste l’assolo heavy metal, che a volte  Eh, già, ho sorriso, perché la terza considerazione è che, a differenza di discotecari mascellati, indierocker attenti a non spettinarsi la frangetta, emoboys che si tingono la chioma di nero, b-boys che, alla fine, soffrono della scomodità di pantaloni troppo larghi, i metallari si divertono e sono veramente felici. E, soprattutto, se ne sbattono delle mode e della ricerca spasmodica e spesso insensata del nuovo-a-tutti-i-costi: le decine di migliaia di persone che erano sabato a cantare con Bruce Dickinson ne sono la prova. Anzi: la fottuta prova.

Eh, già, ho sorriso, perché la terza considerazione è che, a differenza di discotecari mascellati, indierocker attenti a non spettinarsi la frangetta, emoboys che si tingono la chioma di nero, b-boys che, alla fine, soffrono della scomodità di pantaloni troppo larghi, i metallari si divertono e sono veramente felici. E, soprattutto, se ne sbattono delle mode e della ricerca spasmodica e spesso insensata del nuovo-a-tutti-i-costi: le decine di migliaia di persone che erano sabato a cantare con Bruce Dickinson ne sono la prova. Anzi: la fottuta prova.