My N.Y.C. from A to Z – 2

iPod. Il lettore mp3 più popolare del mondo è più diffuso dei semafori, a New York: se l’anno scorso tutti avevano il modello “video”, quest’anno – ovviamente – hanno tutti il “touch” o l’iPhone. Ma quando dico tutti, intendo tutti: ho visto signori nel pieno della terza età smanettare sullo schermo, scegliendo – chissà – tra standard di Tony Bennett e sinfonie di Mahler. Ci sono altri sintomi legati alla popolarità dell’aggeggio: negli Apple Store in cui sono stato, quello “storico” di Soho, ma anche quello nuovissimo e aperto 24 ore su 24 della 5th Avenue, gli iPod vengono venduti come bruscolini, ad una velocità impressionante. E anche al concerto di Feist, per carità, tutti contenti e partecipi ad ogni brano suonato, ma mai quanto è stato per “1234”, canzone usata per uno spot del lettore. E se siete curiosi, sì, me ne sono comprato uno: costa 100 euro in meno che in Italia, e il mio non so a quante “manovre di Fonzie” potrà resistere ancora…

J ob. Mi sa che nel post precedente alla mia partenza vi ho tratti in inganno involontariamente: non sono andato a New York a fare dei colloqui di lavoro, ma degli incontri di lavoro, cioè legati ad uno dei lavori che già faccio. Questo mi ha permesso di entrare nel Flatiron e nel palazzo della Random House. La cosa più difficile dello stare in posti del genere è non perdersi. Io, che come noto ho il senso dell’orientamento di un lombrico morto, spesso mi trovavo a prendere l’ascensore, salire al piano che mi serviva e… rimanere immobile in una lobby bianca, senza indicazioni sulle porte che vi si affacciavano, aspettando che qualcuno entrasse da qualche parte per seguirlo. Molto umiliante, ve l’assicuro…

ob. Mi sa che nel post precedente alla mia partenza vi ho tratti in inganno involontariamente: non sono andato a New York a fare dei colloqui di lavoro, ma degli incontri di lavoro, cioè legati ad uno dei lavori che già faccio. Questo mi ha permesso di entrare nel Flatiron e nel palazzo della Random House. La cosa più difficile dello stare in posti del genere è non perdersi. Io, che come noto ho il senso dell’orientamento di un lombrico morto, spesso mi trovavo a prendere l’ascensore, salire al piano che mi serviva e… rimanere immobile in una lobby bianca, senza indicazioni sulle porte che vi si affacciavano, aspettando che qualcuno entrasse da qualche parte per seguirlo. Molto umiliante, ve l’assicuro…

Katz’s. Forse questo posto non vi dice niente. E se guardate questo? A parte il richiamo cinefilo, da Katz’s si mangia benissimo. Ho ordinato il famoso “pastrami sandwich”: immaginatevi due sottili fette di pane di segala (spesse circa mezzo centimetro l’una) con in mezzo una dozzina di fette di carne pastrami (spesse circa un centimetro l’una). Davvero. Un’esperienza quasi mistica. O dovrei dire orgasmica? Inoltre, come vedete nella foto, i salami di Katz sono lì apposta per risollevare il morale delle truppe…

Katz’s. Forse questo posto non vi dice niente. E se guardate questo? A parte il richiamo cinefilo, da Katz’s si mangia benissimo. Ho ordinato il famoso “pastrami sandwich”: immaginatevi due sottili fette di pane di segala (spesse circa mezzo centimetro l’una) con in mezzo una dozzina di fette di carne pastrami (spesse circa un centimetro l’una). Davvero. Un’esperienza quasi mistica. O dovrei dire orgasmica? Inoltre, come vedete nella foto, i salami di Katz sono lì apposta per risollevare il morale delle truppe…

Libri. Quest’anno sono andato in tantissime librerie, con la scusa di cercare un libro per un’amica. E mi sono reso conto che (come accade con la musica) a New York si possono acquistare ottimi volumi per pochissimi soldi. Non c’è solo Strand, che comunque è impressionante in quanto a spazi e quantità di libri in vendita, ma anche tantissime librerie di usato, disseminate ovunque per la città. Gli acquisti di cui vado più fiero? La prima edizione inglese, del 1925, delle novelle di Verga tradotte da D. H. Lawrence, regalate all’amico a Princeton (vedi più avanti), e la prima edizione di A New Path to the Waterfall, l’ultimo libro del sempre adorato Carver. In tutto, per i due volumi, ho speso 35 dollari, poco più di 20 euro.

Metropolitan Museum. Uno dei luoghi che non sono riuscito a vedere l’anno scorso, quest’anno non mi è sfuggito. Il Metropolitan è una città-stato, una specie di macchina del tempo e dello spazio talmente enorme che anche se è piena di gente sembra poco affollata. Il problema che un luogo del genere ha in comune con altri musei nel mondo è che, dopo un po’, tutte le bellezze che si vedono confondono e si confondono tra loro: una via di mezzo tra la sindrome di Stendhal e l’indigestione di cannoli. Comunque tutto è stupendo, bellissimo, emozionante, gigantesco. Una versione museale dei sentimenti che dà la città.

Metropolitan Museum. Uno dei luoghi che non sono riuscito a vedere l’anno scorso, quest’anno non mi è sfuggito. Il Metropolitan è una città-stato, una specie di macchina del tempo e dello spazio talmente enorme che anche se è piena di gente sembra poco affollata. Il problema che un luogo del genere ha in comune con altri musei nel mondo è che, dopo un po’, tutte le bellezze che si vedono confondono e si confondono tra loro: una via di mezzo tra la sindrome di Stendhal e l’indigestione di cannoli. Comunque tutto è stupendo, bellissimo, emozionante, gigantesco. Una versione museale dei sentimenti che dà la città.

New Museum. Il nome completo sarebbe “New Museum of Contemporary Art”, ma viene chiamato soltanto “il museo nuovo” un po’ per la mania di abbreviare e condensare tipica newyorchese, un po’ perché effettivamente è la grande novità di Manhattan: siccome il MoMA e il Guggenheim non bastavano, e il Whitney (vedi il prossimo post), neanche, ecco prendere piede, nelle ultime due decine d’anni, il progetto di un museo dedicato solo all’arte contemporanea. Una struttura bianca e sbilenca, sulla quale campeggia una scritta colorata che dice “Hell, Yes!”. Questo dovrebbe farvi capire, ancora una volta, quanto questa città sia dinamica in tutto e per tutto. Per quello che c’è dentro adesso, vi rimando al sito.

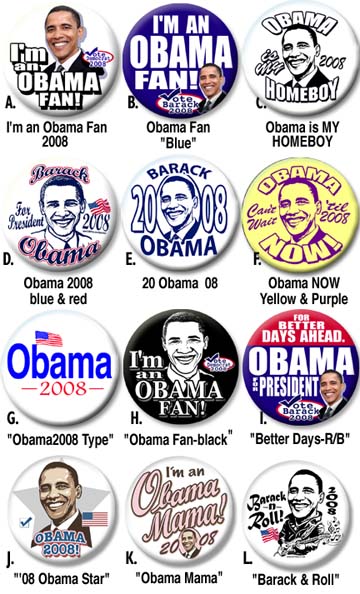

Obama. Uno dei due candidati democratici per le presidenziali di novembre è dappertutto: o meglio, in negozi e banchetti ci sono le sue spille e magliette, in grande quantità (la migliore che ho visto era dedicata alla “minoranza” ispanica e diceva “Sì, se puede”: meravigliosa), ma ho visto poche effigi dell’omino sulla gente. Questo potrebbe farci riflettere. O anche no. Il clima che si respira riguardo alla sfida con la Clinton (che è vista alla stregua di una repubblicana), è che questa tenzone non sia volta a scegliere il candidato che dovrà sfidare McCain, ma che sia la campagna elettorale presidenziale vera e propria. Sperando che, tra i due litiganti, il terzo non goda, per evitare di beccarci un repubblicano, ancora, alla guida degli USA.

Obama. Uno dei due candidati democratici per le presidenziali di novembre è dappertutto: o meglio, in negozi e banchetti ci sono le sue spille e magliette, in grande quantità (la migliore che ho visto era dedicata alla “minoranza” ispanica e diceva “Sì, se puede”: meravigliosa), ma ho visto poche effigi dell’omino sulla gente. Questo potrebbe farci riflettere. O anche no. Il clima che si respira riguardo alla sfida con la Clinton (che è vista alla stregua di una repubblicana), è che questa tenzone non sia volta a scegliere il candidato che dovrà sfidare McCain, ma che sia la campagna elettorale presidenziale vera e propria. Sperando che, tra i due litiganti, il terzo non goda, per evitare di beccarci un repubblicano, ancora, alla guida degli USA.

Princeton. Se l’anno scorso la “gita fuori porta” era stata a Boston, quest’anno abbiamo passato una mezza giornata a Princeton, per andare a trovare un amico dei miei che insegna italiano là da vent’anni e passa. Avete presente, no, Princeton? Dove ha lavorato Einstein e dove stanno premi Nobel, futuri premi Nobel, probabili premi Nobel che insegnano a prossimi premi Nobel? Ecco, lì. A Princeton tutto è verde e tranquillo. A Princeton c’è il laghetto con le paperelle. A Princeton c’è il mercato dei produttori biologici. A Princeton i saluti sono “Ciao, profesori“. Alla mensa di Princeton si mangia benissimo. A Princeton ci sono praticamente solo bianchi. A Princeton si arriva con un trenino grande da qui a lì. Bella, Princeton, per carità. Ma ridatemi lo smog, il casino, l’eccitazione di NYC, please.

Quinta Avenue. L’anno scorso, paradossalmente, avevo girato poco per Manhattan: avevo visto il Bronx, il Queens e Brooklyn, ma solo negli ultimi giorni avevo passeggiato senza meta nel cuore della città. Quest’anno ho vagato un sacco, e camminare lungo la 5th Avenue, partendo da Central Park e risalendo fino all’Upper East Side, è stata una delle esperienze più divertenti in assoluto. Lo so, scritta così sembra una sciocchezza, ma chi di voi è stato a New York capisce di cosa parlo. Se la città è davvero una raccolta di palcoscenici a cielo aperto, beh, immaginate che la Quinta sia il mainstage e avrete colto la cosa.

Quinta Avenue. L’anno scorso, paradossalmente, avevo girato poco per Manhattan: avevo visto il Bronx, il Queens e Brooklyn, ma solo negli ultimi giorni avevo passeggiato senza meta nel cuore della città. Quest’anno ho vagato un sacco, e camminare lungo la 5th Avenue, partendo da Central Park e risalendo fino all’Upper East Side, è stata una delle esperienze più divertenti in assoluto. Lo so, scritta così sembra una sciocchezza, ma chi di voi è stato a New York capisce di cosa parlo. Se la città è davvero una raccolta di palcoscenici a cielo aperto, beh, immaginate che la Quinta sia il mainstage e avrete colto la cosa.

continua, ancora…