Say the Word: manuale di difesa della lingua – 2

Una delle prime cose si impara a scuola sono gli articoli. Determinativi e indeterminativi. Si impara ancora a memoria l’elenco di queste paroline?

Una delle prime cose si impara a scuola sono gli articoli. Determinativi e indeterminativi. Si impara ancora a memoria l’elenco di queste paroline?

Chissà. Sono importanti, gli articoli: la loro presenza è una delle caratteristiche più importanti della nostra lingua.

Più in là, a scuola, si imparano gli avverbi, tra cui quelli di tempo. Oggi, domani, ieri. Sono parole che, da sole, fanno da complemento di tempo. Ci sono, invece, espressioni che fanno da complemento di tempo: “l’altro giorno”, “il prossimo anno”, “la prossima settimana”.

Avrete notato che ho scritto “l’altro giorno”, “il prossimo anno”, “la prossima settimana”. Perché è così che si scrivono correttamente queste espressioni, a prescindere dal tipo di complemento di cui svolgono funzione.

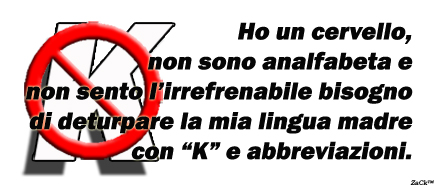

E invece sta prendendo piede dire, ad esempio, “prossima settimana”: perché, mi chiedo? Perché c’è acrimonia tra le prime due parole? Gli articoli non amano quindi il prossimo come dovrebbero? O forse la causa è una naturale tendenza all’abbreviazione che spesso investe le lingue? “So’ du’ caratteri”, direbbe qualcuno attento a non sforare sulla quota mensile di sms che gli garantisce il suo piano tariffario. Uno che, probabilmente, scriverebbe “prox sett”: i caratteri risparmiati sono ben nove. O forse tutto deriva da un uso diffuso, la cui origine mi è ignota, che ha la caratteristica (come altri) di diffondersi rapidamente nonostante la sua palese erroneità. Quindi, usiamo gli articoli: sono lì per qualcosa. Inoltre ho sempre paura che se mi venisse risposto “prossima settimana” a una mia domanda per sapere quando fare una determinata cosa, non sarei mica certo di quando farla, questa cosa.