Dagli archivi: Fufanu – Few More Days To Go

Fufanu – Few More Days To Go (One Little Indian)

6,5

Prima si chiamavano Captain Fufanu e facevano techno. Poi gli islandesi Hrafnkell Flóki Kaktus Einarsson e Guðlaugur Halldór Einarsson, meglio noti come Kaktus e Gulli, hanno lasciato da parte il Captain e le drum machine e nel 2014 si sono chiusi in studio a ripassare la musica più scura di fine anni Settanta e primi anni Ottanta, tra gothic rock, post-punk, new wave e industrial. E così i due hanno sfornato, tra lo scorso gennaio e oggi, una dozzina di canzoni che hanno trovato posto in un ep uscito quest’estate, un paio di singoli e, ovviamente, questo esordio: un album non male, intendiamoci, ma che soffre di alcuni difetti.

Prima si chiamavano Captain Fufanu e facevano techno. Poi gli islandesi Hrafnkell Flóki Kaktus Einarsson e Guðlaugur Halldór Einarsson, meglio noti come Kaktus e Gulli, hanno lasciato da parte il Captain e le drum machine e nel 2014 si sono chiusi in studio a ripassare la musica più scura di fine anni Settanta e primi anni Ottanta, tra gothic rock, post-punk, new wave e industrial. E così i due hanno sfornato, tra lo scorso gennaio e oggi, una dozzina di canzoni che hanno trovato posto in un ep uscito quest’estate, un paio di singoli e, ovviamente, questo esordio: un album non male, intendiamoci, ma che soffre di alcuni difetti.

Da un lato, la monotonia e la lunghezza di pezzi (come l’apertura “Now”) che improvvise aperture armoniche e dinamiche non sempre riescono a salvare: meglio i brani più brevi, come “Your Collection” e “Blinking”, in cui si flirta apertamente con i Sonic Youth, o la movimentata “Plastic People”, che crea interessanti dissonanze tra chitarra, synth e voce. Dall’altro l’eccessivo legame con una serie di riferimenti, dai Joy Division ai Bauhaus, dai Killing Joke a Gary Numan, che porta spesso l’ascoltatore a inevitabili déjà-vu. Peccato, perché se ci fossero state in fase di composizione, arrangiamento e editing “a few more ideas”, per parafrasare il titolo del disco, l’esordio dei Fufanu ne avrebbe sicuramente giovato.

Recensione pubblicata originariamente sul numero di novembre 2015 de Il Mucchio Selvaggio

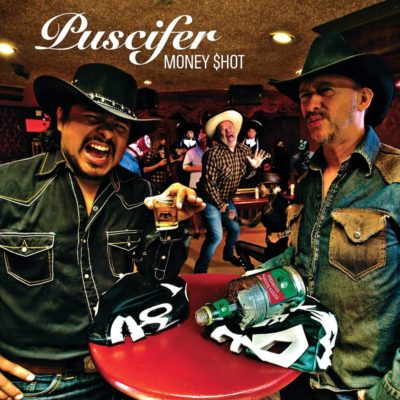

Sicuri che sia corretto definire i Puscifer come il mero divertissiment solista di Maynard James Keenan? In otto anni sono ormai usciti con questa sigla due live, tre ep, quattro album di remix e tre in studio, ognuno dei quali ha definito meglio il percorso cominciato con V for Vagina: se il debutto sembrava quasi uno scherzo, Conditions of My Parole ne era una versione più pacificata e contenuta. Quattro anni dopo, Money Shot è il risultato finora più coeso di questo cammino: tra alt-rock ed elettronica, tra bordate di chitarra distorte e schemi ritmici sintetici e liquidi, l’album gira intorno alla finitezza dell’uomo rispetto allo spazio e al tempo e ridicolizza la sua posizione nell’Universo.

Sicuri che sia corretto definire i Puscifer come il mero divertissiment solista di Maynard James Keenan? In otto anni sono ormai usciti con questa sigla due live, tre ep, quattro album di remix e tre in studio, ognuno dei quali ha definito meglio il percorso cominciato con V for Vagina: se il debutto sembrava quasi uno scherzo, Conditions of My Parole ne era una versione più pacificata e contenuta. Quattro anni dopo, Money Shot è il risultato finora più coeso di questo cammino: tra alt-rock ed elettronica, tra bordate di chitarra distorte e schemi ritmici sintetici e liquidi, l’album gira intorno alla finitezza dell’uomo rispetto allo spazio e al tempo e ridicolizza la sua posizione nell’Universo. Dopo sei anni di silenzio, l’MC Alexei Casselle e il produttore Stephen Lewis tornano con un album cupo e teso. Carnelian spinge ancora più in là l’approccio dei Kill the Vultures, che, fin dall’esordio del 2005, hanno scelto delle basi insolite sulle quali raccontare le proprie storie. In quest’ultimo capitolo della loro discografia hanno per lo più sostituito i campioni presi da cataloghi jazz (nel senso più ampio del termine) con partiture che coinvolgono di volta in volta archi, pianoforte, ottoni, flauto, vibrafono e percussioni; musiche appositamente scritte e fatte registrare, per poi essere smontate e rimontate al fine di comporre i beat sui quali si dipanano i cinquanta minuti scarsi di questo disco. Se da un lato c’è la volontà di fare piazza pulita, dall’altro è evidente la necessità di avere tutto sotto controllo, per creare il disco più completo e convincente dei quattro finora firmati dal duo di Minneapolis.

Dopo sei anni di silenzio, l’MC Alexei Casselle e il produttore Stephen Lewis tornano con un album cupo e teso. Carnelian spinge ancora più in là l’approccio dei Kill the Vultures, che, fin dall’esordio del 2005, hanno scelto delle basi insolite sulle quali raccontare le proprie storie. In quest’ultimo capitolo della loro discografia hanno per lo più sostituito i campioni presi da cataloghi jazz (nel senso più ampio del termine) con partiture che coinvolgono di volta in volta archi, pianoforte, ottoni, flauto, vibrafono e percussioni; musiche appositamente scritte e fatte registrare, per poi essere smontate e rimontate al fine di comporre i beat sui quali si dipanano i cinquanta minuti scarsi di questo disco. Se da un lato c’è la volontà di fare piazza pulita, dall’altro è evidente la necessità di avere tutto sotto controllo, per creare il disco più completo e convincente dei quattro finora firmati dal duo di Minneapolis. Allo shoegaze sporcato di alt-rock del pur riuscito disco d’esordio la band dalle plurime nazionalità di casa a Londra aggiunge tantissime contaminazioni, per lo più efficaci, sperimentate nei due recentissimi ep “Sonne” e “Murasaki”. Soprattutto quest’ultimo, con i suoi richiami letterari (Murasaki Shibitu è l’autrice di Genji Monogatari, capolavoro della letteratura giapponese) e con la ricchezza di suoni che lo contraddistingue, è la vera introduzione a “Mythologies”, il cui titolo è ripreso dalla nota raccolta di articoli di Roland Barthes sui miti del mondo contemporaneo. La partenza è affidata a “Red Lakes (Sternstunden)”, in cui le voci parlate e cantate si rincorrono sugli strati di suono marchio di fabbrica del quartetto.

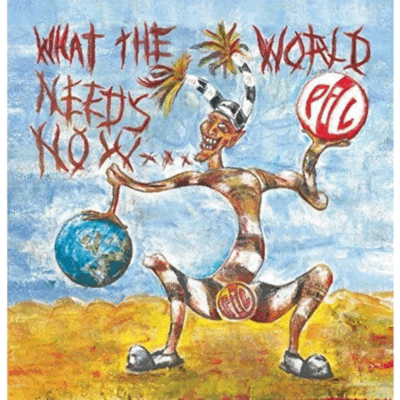

Allo shoegaze sporcato di alt-rock del pur riuscito disco d’esordio la band dalle plurime nazionalità di casa a Londra aggiunge tantissime contaminazioni, per lo più efficaci, sperimentate nei due recentissimi ep “Sonne” e “Murasaki”. Soprattutto quest’ultimo, con i suoi richiami letterari (Murasaki Shibitu è l’autrice di Genji Monogatari, capolavoro della letteratura giapponese) e con la ricchezza di suoni che lo contraddistingue, è la vera introduzione a “Mythologies”, il cui titolo è ripreso dalla nota raccolta di articoli di Roland Barthes sui miti del mondo contemporaneo. La partenza è affidata a “Red Lakes (Sternstunden)”, in cui le voci parlate e cantate si rincorrono sugli strati di suono marchio di fabbrica del quartetto. Spoiler: ciò di cui ha bisogno il mondo ora è “a big fuck off”. La risposta al titolo del nuovo album in studio dei PiL è nella traccia di chiusura, l’unica che vira sull’elettronica delle undici di What The World Needs Now. Se in Shoom Lydon manda a quel paese in maniera prevedibile sesso, successo, contratti, botox (sic), arrotando le erre a più non posso e riassumendo in sei minuti e mezzo la parte più dance della storia del gruppo, nelle altre tracce torna musicalmente all’elettricità che in This Is PiL si era un persa in favore del versante dub.

Spoiler: ciò di cui ha bisogno il mondo ora è “a big fuck off”. La risposta al titolo del nuovo album in studio dei PiL è nella traccia di chiusura, l’unica che vira sull’elettronica delle undici di What The World Needs Now. Se in Shoom Lydon manda a quel paese in maniera prevedibile sesso, successo, contratti, botox (sic), arrotando le erre a più non posso e riassumendo in sei minuti e mezzo la parte più dance della storia del gruppo, nelle altre tracce torna musicalmente all’elettricità che in This Is PiL si era un persa in favore del versante dub. L’ottavo disco in studio del duo di Nottingham arriva dopo un anno d’oro in cui la notorietà di Jason Williamson e Andrew Fearn è cresciuta notevolmente. Ma Key Markets (si chiamava così un supermercato frequentato dal piccolo Jason nella natale Grantham) non si limita a ripetere le formule del recente e fortunatissimo Divide and Exit. Le basi di Fearn cercano altre soluzioni, per esempio: il basso-e-batteria pulsanti che si ritrovano in molte tracce diventano ancora più ipnotici e paranoici (Bronx in a Six), o quasi hardcore (No Ones Bothered), ma hanno anche modo di rallentare (Tarantula Deadly Cargo) e di tingersi di sfumature esotiche (Arabia). Musicalmente anche Williamson si espande, lanciandosi talvolta in minimali escursioni melodiche che ricordano il salmodiare crudele e ironico di Lydon.

L’ottavo disco in studio del duo di Nottingham arriva dopo un anno d’oro in cui la notorietà di Jason Williamson e Andrew Fearn è cresciuta notevolmente. Ma Key Markets (si chiamava così un supermercato frequentato dal piccolo Jason nella natale Grantham) non si limita a ripetere le formule del recente e fortunatissimo Divide and Exit. Le basi di Fearn cercano altre soluzioni, per esempio: il basso-e-batteria pulsanti che si ritrovano in molte tracce diventano ancora più ipnotici e paranoici (Bronx in a Six), o quasi hardcore (No Ones Bothered), ma hanno anche modo di rallentare (Tarantula Deadly Cargo) e di tingersi di sfumature esotiche (Arabia). Musicalmente anche Williamson si espande, lanciandosi talvolta in minimali escursioni melodiche che ricordano il salmodiare crudele e ironico di Lydon. Dopo la trilogia di Forse, ecco il secondo capitolo del nuovo percorso del musicista noto per la sua militanza nei Nine Inch Nails, ma che ha un suo seguito, di nicchia e di culto, nell’ambiente elettronico più di ricerca (e valido) degli Stati Uniti, dove Cortini vive da anni. Non è un caso che Risveglio”, come il precedente Sonno, esca per l’etichetta di Prurient: dieci brani (più una drum version di “La sveglia”, uno dei picchi del disco) per un’ora di musica creata solamente con due synth/sequencer della Roland, l’MC-202 e il TB-303, e qualche effetto. Quest’economia di equipaggiamento porta a un oscuro e cupo minimalismo che però è dolce e straniante al tempo stesso e rende Risveglio un disco originale, ipnotico e pieno di fascino.

Dopo la trilogia di Forse, ecco il secondo capitolo del nuovo percorso del musicista noto per la sua militanza nei Nine Inch Nails, ma che ha un suo seguito, di nicchia e di culto, nell’ambiente elettronico più di ricerca (e valido) degli Stati Uniti, dove Cortini vive da anni. Non è un caso che Risveglio”, come il precedente Sonno, esca per l’etichetta di Prurient: dieci brani (più una drum version di “La sveglia”, uno dei picchi del disco) per un’ora di musica creata solamente con due synth/sequencer della Roland, l’MC-202 e il TB-303, e qualche effetto. Quest’economia di equipaggiamento porta a un oscuro e cupo minimalismo che però è dolce e straniante al tempo stesso e rende Risveglio un disco originale, ipnotico e pieno di fascino. Dopo studi avanzati di canto e violoncello a Parigi e Londra e un’intensa attività nel circuito jazz francese, Jeanne Added ha spostato il suo interesse su altre forme musicali. Dopo un ep d’esordio nel 2011, all’inizio di quest’anno ne è arrivato un altro: le tre tracce, che sanciscono il sodalizio con la naïve, sono incluse in questo primo LP della 35enne di Reims. Mischiando i generi all’insegna di un minimalismo che appare più sentito che studiato, la polistrumentista confeziona un buon album, che nella prima metà gioca le sue carte migliori.

Dopo studi avanzati di canto e violoncello a Parigi e Londra e un’intensa attività nel circuito jazz francese, Jeanne Added ha spostato il suo interesse su altre forme musicali. Dopo un ep d’esordio nel 2011, all’inizio di quest’anno ne è arrivato un altro: le tre tracce, che sanciscono il sodalizio con la naïve, sono incluse in questo primo LP della 35enne di Reims. Mischiando i generi all’insegna di un minimalismo che appare più sentito che studiato, la polistrumentista confeziona un buon album, che nella prima metà gioca le sue carte migliori. Nei tre anni passati dall’acclamatissimo esordio, Vinnie Neff, Jim Dixon, Tommy Grace e Dave Maclean non sono stati fermi: oltre a una massiccia serie di concerti, gli scozzesi hanno lavorato a colonne sonore e installazioni. Una volta tornati in studio, si sono da subito resi conto che il nuovo Born Under Saturn, avrebbe avuto un suono ancora più imponente del precedente: l’apertura “Giant” è perfetta per questo disco, con una intro che ricorda i Depeche Mode meno oscuri (ripresi anche nel primo singolo “Found You”) e uno sviluppo che fonde elementi pop con le sfumature psichedeliche che paiono siano obbligatorie in ogni produzione recente.

Nei tre anni passati dall’acclamatissimo esordio, Vinnie Neff, Jim Dixon, Tommy Grace e Dave Maclean non sono stati fermi: oltre a una massiccia serie di concerti, gli scozzesi hanno lavorato a colonne sonore e installazioni. Una volta tornati in studio, si sono da subito resi conto che il nuovo Born Under Saturn, avrebbe avuto un suono ancora più imponente del precedente: l’apertura “Giant” è perfetta per questo disco, con una intro che ricorda i Depeche Mode meno oscuri (ripresi anche nel primo singolo “Found You”) e uno sviluppo che fonde elementi pop con le sfumature psichedeliche che paiono siano obbligatorie in ogni produzione recente. Tutto comincia quando un serafico Andrew Fearn fende il pubblico (il Covo non ha un vero e proprio backstage) e sale sul palco con sei bottiglie di birra e un portatile: la scenografia è tutta là, insieme a un microfono e uno sgabello su cui il laptop trova posto. L’uomo dedito ai beat del duo hip hop, punk, post punk, chi se ne frega, sta là fermo, come se stesse aspettando l’autobus. Non interagisce o quasi col pubblico, pur non sembrando altezzoso: un atteggiamento che manterrà per tutto il live, tanto da farci percepire una grottesca sovrapposizione con il ruolo live di Mauro Repetto negli 883 (ma Fearn balla di meno). Solo dopo diversi minuti la platea, ormai fittissima, accoglie Williamson, che attraversa la folla, si posiziona di tre quarti davanti al microfono e inizia a sputare rime violentissime, praticamente senza sosta. Si concede talvolta di ammiccare in maniera grottesca al pubblico, sculettando e fingendo di tenersi e offrirci i seni (sic).

Tutto comincia quando un serafico Andrew Fearn fende il pubblico (il Covo non ha un vero e proprio backstage) e sale sul palco con sei bottiglie di birra e un portatile: la scenografia è tutta là, insieme a un microfono e uno sgabello su cui il laptop trova posto. L’uomo dedito ai beat del duo hip hop, punk, post punk, chi se ne frega, sta là fermo, come se stesse aspettando l’autobus. Non interagisce o quasi col pubblico, pur non sembrando altezzoso: un atteggiamento che manterrà per tutto il live, tanto da farci percepire una grottesca sovrapposizione con il ruolo live di Mauro Repetto negli 883 (ma Fearn balla di meno). Solo dopo diversi minuti la platea, ormai fittissima, accoglie Williamson, che attraversa la folla, si posiziona di tre quarti davanti al microfono e inizia a sputare rime violentissime, praticamente senza sosta. Si concede talvolta di ammiccare in maniera grottesca al pubblico, sculettando e fingendo di tenersi e offrirci i seni (sic).