Dagli archivi: La vita in un giorno (Kevin MacDonald, 2011)

Che cosa avete fatto il 24 luglio 2010? Io quel sabato, credo, non ho fatto nulla di eclatante, come è probabile, statisticamente, che sia vero per la stragrande maggioranza della popolazione del globo.

Che cosa avete fatto il 24 luglio 2010? Io quel sabato, credo, non ho fatto nulla di eclatante, come è probabile, statisticamente, che sia vero per la stragrande maggioranza della popolazione del globo.

Alcuni, però, uomini, donne, sani, malati, italiani, olandesi, afghani, giovani e adulti, hanno risposto a un appello di cui si è parlato anche su questo blog: hanno raccontato con i propri mezzi di ripresa video quel loro giorno e hanno mandato il tutto a un canale YouTube.

Sono arrivati 80000 video da 140 Paesi, per un totale di 4800 ore di filmati. Più di sei mesi di girato.

Da questa variegata e immensa mole di materiale, i produttori Ridley e Tony Scott, il regista Kevin MacDonald e il montatore Joe Walker hanno tratto un film di un’ora e mezzo, presentato alla scorsa edizione del Sundance, al Festival di Berlino e, ovviamente, su YouTube.

Questo è Life in a Day, o in italiano La vita in un giorno – La storia di un giorno sulla Terra.

Seguendo una scansione temporale, dai primi risvegli della mattina presto, quando la luna è ancora splendente nel cielo, fino alle ultime ore della giornata, rimbalzando tra i cinque continenti, il film ha un certo fascino antropologico. Sarebbe una di quelle cose che andrebbero messe nelle capsule che vengono mandate nel cosmo con, al loro interno, cose che rappresentano l’essere umano.

Un messaggio nella bottiglia spaziale che forse mostra l’uomo un po’ più buono di quel che è realmente, ma pazienza. È affascinante vedere popoli diversi che fanno fatica a svegliarsi, si lavano, mangiano, vanno al lavoro, eccetera.

Perché, giustamente, il film parla di “un” giorno della vita del pianeta, uno qualsiasi. Ci sono, certo, alcune figure che risaltano più delle altre, come quella del coreano che è quasi dieci anni che gira il mondo in bici, o della donna che è andata sotto i ferri per un cancro, o del ragazzo che riprende la telefonata con la quale racconta alla nonna della propria omosessualità.

Ma Life in a Day non vuole essere un “mondo movie”: i riflettori non sono puntati sull’esotico (quando il materiale è fornito da 140 Paesi, tutto è esotico o niente lo è), né sul voyeuristico, né sull’anormale. Descritta così l’ora e mezzo di durata parrebbe infinita: e in effetti i primi minuti non sono facili, arrancano lenti; poi, mano a mano che il film prosegue, ci si inizia ad appassionare a… A cosa, a chi, visto che non ci sono protagonisti, coprotagonisti o antagonisti?

Ci si affeziona a degli sconosciuti, quindi, in sostanza, all’uomo, in un rigurgito di umanesimo inatteso. Ci si commuove, si ride e si patisce, e ci si sorprende a provare queste emozioni: ecco il grande lavoro di chi ha ordinato le migliaia di frammenti arrivati per questo progetto.

Il montaggio e il linguaggio filmico mostrano pienamente le loro potenzialità di latori di senso, un canto di lavoro africano (non a uso e consumo di un documentarista, ma reale) ritma anche una scena girata a migliaia di chilometri da là, bambini di tutti i colori fanno i capricci e delle persone muoiono schiacciate da altre in un tunnel.

Già, il 24 luglio 2010 ne perirono 21 alla Love Parade di Duisburg: in alcuni frammenti la cronaca, ciò che viene tramandato e ricordato, entra nel giorno di Life in a Day, creando un effetto straniante e schizofrenico.

Se da un lato, infatti, la tragedia è ancora più toccante (grazie al rinnovato umanesimo di cui sopra), dall’altro è vista come un’altra delle cose successe a un organismo complesso e enorme, quello della Terra e dei suoi abitanti.

Recensione pubblicata originariamente sul blog di Pampero Fundacion Cinema nell’aprile 2011

Nel dicembre 2010 TomDicillo scrive sul suo blog: “Quando mi sono svegliato stamane ho scoperto che When You’re Strange ha ricevuto una candidatura ai Grammy. La categoria è video di lungo formato (dvd), il che va bene, sebbene sia stato concepito, prodotto e distribuito come film”.

Nel dicembre 2010 TomDicillo scrive sul suo blog: “Quando mi sono svegliato stamane ho scoperto che When You’re Strange ha ricevuto una candidatura ai Grammy. La categoria è video di lungo formato (dvd), il che va bene, sebbene sia stato concepito, prodotto e distribuito come film”. Una delle band più importanti e influenti della storia dell’hardcore celebra nel 2011 due anniversari: trentacinque anni dalla fondazione e dieci dallo scioglimento. Stiamo parlando dei Black Flag, che nel lasso intercorso tra il 1976 e il 1986 diedero davvero una spinta notevolissima all’undereground culturale statunitense e non solo.

Una delle band più importanti e influenti della storia dell’hardcore celebra nel 2011 due anniversari: trentacinque anni dalla fondazione e dieci dallo scioglimento. Stiamo parlando dei Black Flag, che nel lasso intercorso tra il 1976 e il 1986 diedero davvero una spinta notevolissima all’undereground culturale statunitense e non solo. “Tali padri, tali figli”, dice un vecchio adagio dalla natura piuttosto conservatrice. Ma se tuo padre si chiama Pablo Escobar?

“Tali padri, tali figli”, dice un vecchio adagio dalla natura piuttosto conservatrice. Ma se tuo padre si chiama Pablo Escobar? Chissà se i bambini di oggi vogliono ancora fare gli astronauti, quando pensano al loro futuro. Di certo questo documentario di tre quarti d’ora, Hubble 3D, potrebbe stimolare voglie di spazi infiniti, caschi, tute e razzi spaziali.

Chissà se i bambini di oggi vogliono ancora fare gli astronauti, quando pensano al loro futuro. Di certo questo documentario di tre quarti d’ora, Hubble 3D, potrebbe stimolare voglie di spazi infiniti, caschi, tute e razzi spaziali. In questo post si parla di Amazing Earth, un documentario per la televisione prodotto nel 1998, diretto da Brian Skilton e con la voce fuori campo di Patrick Stewart. Sì, il professor Xavier di X-Men, il capitano Picard di Star Trek, lui.

In questo post si parla di Amazing Earth, un documentario per la televisione prodotto nel 1998, diretto da Brian Skilton e con la voce fuori campo di Patrick Stewart. Sì, il professor Xavier di X-Men, il capitano Picard di Star Trek, lui. Chaplin sconosciuto (Unknown Chaplin, Kevin Brownlow e David Gill, 1982)

Chaplin sconosciuto (Unknown Chaplin, Kevin Brownlow e David Gill, 1982) Charlie – The Life and Art of Charlie Chaplin (Richard Schickel, 2003)

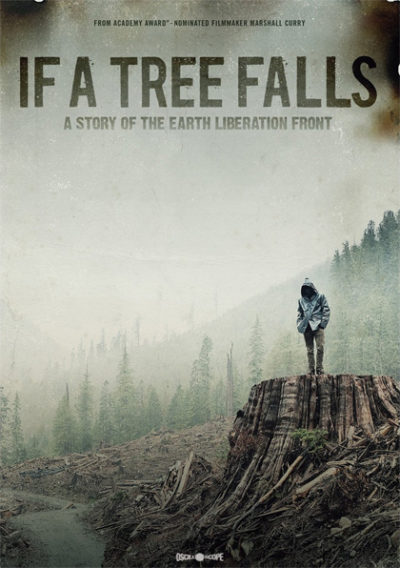

Charlie – The Life and Art of Charlie Chaplin (Richard Schickel, 2003) Quando si parla di terrorismo internazionale, tutto è ormai relativo all’undici settembre del 2001. Ma quasi dieci anni prima nasceva in Gran Bretagna una delle organizzazioni terroristiche più potenti ed efficienti della storia, l’Earth Liberation Front. L’ELF (azzeccare una sigla non è cosa da poco: per esempio, in questo caso l’acronimo permette di chiamare gli attivisti “Elves”, cioè elfi) si costituisce per combattere, attraverso azioni mirate e di guerriglia, chiunque sfrutti e distrugga l’ambiente. Sono parole dell’ufficio stampa del Fronte, non mie: capirete che, da un lato, l’obiettivo è condivisibile (i metodi – sabotaggi, incendi, devastazioni varie – molto meno, sebbene non abbiano mai provocato vittime), e che dall’altro, avendo un ufficio stampa, stiamo parlando di un’organizzazione strutturata e pronta a comunicare all’esterno.

Quando si parla di terrorismo internazionale, tutto è ormai relativo all’undici settembre del 2001. Ma quasi dieci anni prima nasceva in Gran Bretagna una delle organizzazioni terroristiche più potenti ed efficienti della storia, l’Earth Liberation Front. L’ELF (azzeccare una sigla non è cosa da poco: per esempio, in questo caso l’acronimo permette di chiamare gli attivisti “Elves”, cioè elfi) si costituisce per combattere, attraverso azioni mirate e di guerriglia, chiunque sfrutti e distrugga l’ambiente. Sono parole dell’ufficio stampa del Fronte, non mie: capirete che, da un lato, l’obiettivo è condivisibile (i metodi – sabotaggi, incendi, devastazioni varie – molto meno, sebbene non abbiano mai provocato vittime), e che dall’altro, avendo un ufficio stampa, stiamo parlando di un’organizzazione strutturata e pronta a comunicare all’esterno. Il regista e giornalista inglese Nick Broomfield ha diretto nel 1998 Kurt and Courtney. Stimolato dai misteri legati alla fine del leader dei Nirvana, Broomfield va per conto della BBC negli Stati Uniti occidentali, tra California e Washington, per capire che è successo davvero.

Il regista e giornalista inglese Nick Broomfield ha diretto nel 1998 Kurt and Courtney. Stimolato dai misteri legati alla fine del leader dei Nirvana, Broomfield va per conto della BBC negli Stati Uniti occidentali, tra California e Washington, per capire che è successo davvero. Nel 2004, invece, nel decennale della morte, esce il cofanetto With the Lights Out: in tre cd e un dvd si mette in luce il lato inedito della musica dei Nirvana.

Nel 2004, invece, nel decennale della morte, esce il cofanetto With the Lights Out: in tre cd e un dvd si mette in luce il lato inedito della musica dei Nirvana. Infine, Kurt Cobain: about a son. Diretto da A.J. Schnack nel 2006, è un documentario bellissimo.

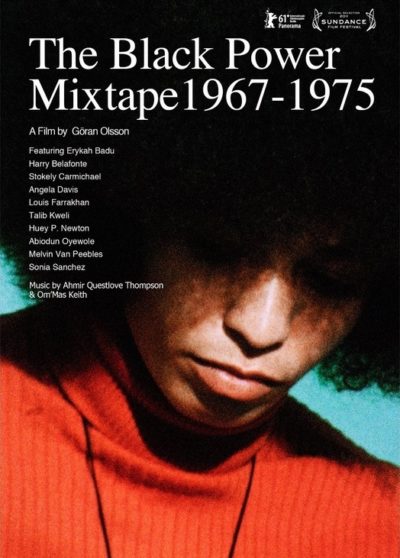

Infine, Kurt Cobain: about a son. Diretto da A.J. Schnack nel 2006, è un documentario bellissimo. Tra i tanti capitoli da esaminare e riesaminare della storia contemporanea c’è sicuramente quello che ha portato all’emancipazione (almeno sulla carta) della popolazione afroamericana statunitense. Il movimento di liberazione, però, ha avuto tante sfaccettature, spesso in aperta contraddizione tra loro: come spesso capita in ambito storico, è quindi complesso stabilire la verità oggettiva di determinati processi sul lungo periodo o i risvolti e i retroscena di singole azioni dimostrative.

Tra i tanti capitoli da esaminare e riesaminare della storia contemporanea c’è sicuramente quello che ha portato all’emancipazione (almeno sulla carta) della popolazione afroamericana statunitense. Il movimento di liberazione, però, ha avuto tante sfaccettature, spesso in aperta contraddizione tra loro: come spesso capita in ambito storico, è quindi complesso stabilire la verità oggettiva di determinati processi sul lungo periodo o i risvolti e i retroscena di singole azioni dimostrative.