Dario Argento: lo sguardo imperfetto. Intervista inedita

Quest’intervista, realizzata nell’abitazione di Dario Argento nel settembre 2002, è posta in appendice alla mia tesi di laurea in storia del cinema italiano e semiologia degli audiovisivi Lo sguardo imperfetto. Visione e memoria nel cinema di Dario Argento, discussa esattamente vent’anni fa nell’Università degli Studi di Bologna. Il suo fulcro tematico è lo studio della soggettiva nei film del regista romano secondo un approccio prevalentemente semiotico, come dicevo. Tuttavia, nonostante sia una naturale estensione della tesi, credo che il contenuto di quest’intervista, finora inedita, possa interessare non solo chi studia, ma anche chi ama il cinema di questo autore che ho portato nel cuore (e in testa) sin da piccolo.

***

Parliamo della soggettiva nei tuoi film. C’è qualche autore che ne faceva un uso particolare che ti ha influenzato o anche semplicemente colpito?

Credo che, in maniera inconscia, un film che mi influenzò sotto questo aspetto fu La scala a chiocciola di Siodmak. Posso dire che mi influenzò perché era una delle prime volte che vedevo quel modo di guardare e di inseguire, in modo anche morboso, le persone. Mi influenzò un altro film, che era Il bacio della pantera. Anche lì c’erano inquadrature di tipo soggettivo che mi hanno colpito.

Inoltre c’è da dire che in La scala a chiocciola abbiamo anche delle soggettive mentali…

Sì, l’assassino vede le sue vittime “modificate”, rende evidente il loro handicap.

Mi sembra interessante la concezione che aveva Pasolini della soggettiva. Ogni tanto tu hai citato questo autore, nelle tue interviste, in particolare per quanto riguarda la concezione del “cinema di poesia”. Pensi che questa idea possa essere applicata al tuo cinema o alla tua sensibilità cinematografica?

Pasolini divideva il cinema in cinema di prosa e di poesia. Il cinema di prosa è un cinema dove la macchina da presa non si vede mai, non si nota. Viene soltanto raccontata la vicenda, i personaggi… Nel cinema di poesia, invece, la macchina da presa interviene molto, lo stile è molto appariscente e visibile. Pasolini diceva di se stesso che faceva un cinema di prosa. Rimasi molto colpito da questo discorso, e quando cominciai a fare cinema capii che io, invece, stavo facendo un cinema di poesia. Nei miei film la macchina da presa si sente molto, ha un’importanza enorme, molta di più di quanto ne abbia la vicenda, che a volte si riduce a dei movimenti di macchina da presa.

Vorrei che mi parlassi di una particolarità. Spesso, nei tuoi film, abbiamo quella che ho chiamato “soggettiva anticipata”. Mi spiego: la macchina da presa ci mostra qualcosa che sembra essere visto da qualcuno, ma colui che guarda arriva solo dopo, occupando, alla fine, il posto della macchina da presa, portando a una soggettiva classica.

Sì, la macchina da presa secondo me non deve essere semplicemente “protagonista”, ma una protagonista narrativa, anticipando un movimento, a volte agendo come nel cinema d’avanguardia.

L’uso della soggettiva che fai è a volte veramente rigoroso: quando Betty in Opera è bendata, o ha il collirio negli occhi, tu fai vedere il lembo della benda, oppure una visione deformata dalla presenza del liquido. D’altro canto, non sempre scegli di rappresentare con la soggettiva uno stato interiore. Per esempio, quando Christine in Il fantasma dell’Opera si sente male, usi una soggettiva sfocata; quando succede lo stesso a Susy in Suspiria, la soggettiva è normale. Quando senti di dovere essere “corretto dal punto di vista fisiologico”, e quando, invece, non credi sia necessario?

L’uso della soggettiva che fai è a volte veramente rigoroso: quando Betty in Opera è bendata, o ha il collirio negli occhi, tu fai vedere il lembo della benda, oppure una visione deformata dalla presenza del liquido. D’altro canto, non sempre scegli di rappresentare con la soggettiva uno stato interiore. Per esempio, quando Christine in Il fantasma dell’Opera si sente male, usi una soggettiva sfocata; quando succede lo stesso a Susy in Suspiria, la soggettiva è normale. Quando senti di dovere essere “corretto dal punto di vista fisiologico”, e quando, invece, non credi sia necessario?

Il contesto è la cosa fondamentale, suggerisce tutto. Non si possono applicare delle regole, o il proprio stile, in modo piatto. Un autore, soprattutto uno che usa molto le potenzialità della macchina da presa, si deve mettere nudo di fronte al contesto per poi vestirsi dei suoi panni. Il contesto de Il fantasma dell’Opera era una cosa, il contesto di Suspiria era un’altra. Suspiria raccontava altri fatti e li raccontava in modo brusco e delirante. Invece Il fantasma dell’Opera era più narrativo, più “partecipato”. Erano diversi tipi di contesto.

Secondo Marc Vernet, una delle figure classiche del cinema del terrore è la carrellata in avanti, magari lungo un corridoio, in soggettiva o in semisoggettiva. Anche nel tuo cinema ci sono movimenti di macchina simili, ma sono spesso interrotti da riprese frontali del personaggio, da carrelli a precedere. In questo, mi sembra ci sia una particolare attenzione alla composizione spaziale dell’inquadratura. Come coniughi l’effetto di suspense con la costruzione dello spazio?

Ti faccio un esempio. Una delle soggettive che credo mi sia riuscita meglio si trova in Suspiria, quando a un certo punto c’è una soggettiva che attraversa tutta quanta la scuola, e corre per i corridoi, per le scale, entra nello spogliatoio delle ragazze… È un’inquadratura molto lunga, una lunghissima soggettiva. È lo spirito malvagio della casa che va, vede la pioggia… In questo senso apparentemente la soggettiva è dell’autore, ma in realtà è dello spirito malvagio che sta nel film.

Ho cercato di dimostrare che non esistono le cosiddette “soggettive senza soggetto”. Per farlo ho analizzato la sequenza dell’uccisione di Daniel, il pianista cieco, in Suspiria. Mi vuoi parlare di questo brano di film, non tanto dal lato tecnico, quanto spiegando come e perché hai scelto determinate inquadrature, come i campi lunghissimi, i carrelli laterali dietro i colonnati (come se qualcuno stesse spiando Daniel), fino ad arrivare alla famosa soggettiva dell’uccello di pietra?

Ho cercato di dimostrare che non esistono le cosiddette “soggettive senza soggetto”. Per farlo ho analizzato la sequenza dell’uccisione di Daniel, il pianista cieco, in Suspiria. Mi vuoi parlare di questo brano di film, non tanto dal lato tecnico, quanto spiegando come e perché hai scelto determinate inquadrature, come i campi lunghissimi, i carrelli laterali dietro i colonnati (come se qualcuno stesse spiando Daniel), fino ad arrivare alla famosa soggettiva dell’uccello di pietra?

Questo è molto difficile a dirsi, perché di solito le sequenze più belle dei miei film nascono molto velocemente. Non è che sia stato un giorno intero a pensare che prima bisognava fare un’inquadratura così e poi un’altra. Penso di averci messo pochi minuti a immaginare tutta la sequenza. Volevo raccontare questo enorme spazio, e non volevo limitarmi a raccontare una persona che attraversa una piazza, con lo sfondo e lo spazio intorno. No, io volevo proprio raccontare lo spazio, come una persona, oltretutto un cieco, è persa in uno spazio immenso che lui non può dominare e che non può neanche vedere. Io, invece, come autore, lo racconto come se facessi degli scherzi a questo cieco, come se lo stessi prendendo per il culo. Lui cammina tranquillo, senza sapere che c’è una persona terribile che è partita dalla scuola e lo sta raggiungendo. Si è annidata nella piazza, e lo studia dietro le colonne, poi gli va frontalmente, poi mette paura a degli uccelli, a dei colombi che scappano quando sentono questa presenza. Poi, alla fine, si incarna nell’aquila che prende vita, per così dire.

Nei tuoi film la fallibilità dei sensi, in primis della vista, è uno dei temi portanti. Da cosa deriva questa attenzione agli scacchi della percezione, quest’idea molto particolare, quindi, della verità?

Sono convinto che i sensi siano fallibili, e anche la memoria, per non parlare, appunto, della vista. Lo sappiamo tutti. È una cosa freudiana, Freud dice che spesso si racconta qualcosa che si crede sia la verità, ma che non è la verità. Per questo si fanno lunghe sedute psicanalitiche, affinché si possa avere coscienza di ciò che veramente si pensa. Raccontiamo un sacco di bugie, perché, prima di tutto, non vogliamo raccontare la verità neanche a noi stessi. So sempre che, quando parlo con le persone, anche quelle più vicine, quelle a cui voglio più bene, quelle che sono più sincere, in parte mentono. Inconsciamente infarciscono i loro racconti con delle palle. La memoria, che è la cosa fondamentale nei miei film, è sovrastrutturale, perché ti sovrappone delle situazioni ad altre che magari tu stai vivendo. Però, mentre stai vivendo una situazione, qualsiasi cosa (un’associazione di idee, un ricordo) può modificare il ricordo che ne avrai, e quando la ricordi, te ne ricordi un’altra, ricordi un’altra cosa. Ti ricordi una cosa che è un po’ la verità, un po’ è qualcos’altro. È quello che ho detto in Profondo rosso.

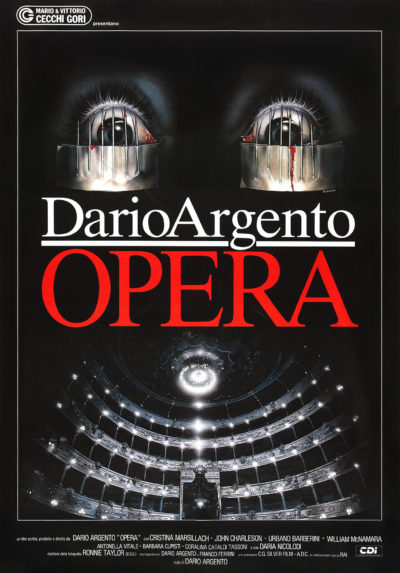

Proprio con Profondo rosso, la forma-soggettiva si scardina: la macchina da presa tende a imitare la soggettiva, con effetti di tensione notevoli. Il processo giunge a compimento in un film come Opera. Mi puoi parlare di come si è evoluta la tua poetica della visione?

Proprio con Profondo rosso, la forma-soggettiva si scardina: la macchina da presa tende a imitare la soggettiva, con effetti di tensione notevoli. Il processo giunge a compimento in un film come Opera. Mi puoi parlare di come si è evoluta la tua poetica della visione?

In Opera ci sono alcune soggettive che sono come dei sogni, si vede la macchina da presa che corre, corre, attraversa stanze, una scala, e alla fine arriva a una ragazza stesa sul letto che sta aspettando. Diciamo che ho sperimentato altri sistemi, però, in fondo, se ci pensi non è così lontano da alcune sequenze di soggettiva di Suspiria, questo che ti ho raccontato di Opera.

Spesso nei tuoi film l’enigma si risolve attraverso un altro medium, come i disegni di Profondo rosso, la foto di Trauma, il libro di Inferno. Perché questa scelta di “comunicazione mediata”?

Viviamo assediati dai media, i miei film sono pieni di libri, quadri. In fondo non viviamo mica su un’isola deserta… Comunichiamo attraverso questi mezzi. Nel mio nuovo film cito un film western, di cui spero avere i diritti di una scena perché è importante per la vicenda del film: la protagonista vede una certa sequenza di un certo western, e, dopo questa scena, capisce tante cose.

Opera è un film sul vedere, sulla coazione a vedere, ma anche sulla violazione dell’occhio. Come hai affrontato quello che è considerato essere uno dei tabù più forti a livello, appunto, visivo?

Opera è il film iconoclasta della mia vita. È stato così disperato farlo che, finito, me ne sono andato in India, da solo, sentivo di dovermi purificare. Il film mi aveva molto prostrato, per molte ragioni: perché è un film nichilista, terribile, senza amore, senza nessun barlume di speranza, senza futuro, dove gli amici diventano nemici, un film veramente tremendo, dove nessuno riesce ad amare, nessuno. Durante la lavorazione del film, poi, morì mio papà, e questo portò ancora più cupezza nella mia visione. Finito il film mi prese una tristezza molto forte, non saprei se chiamarla depressione, e partii per Los Angeles, dove c’era la presentazione del film. Appena arrivato incontrai un mio amico americano che mi disse di avere visto Opera in cassetta. Io tremavo, avevo paura mi dicesse che faceva schifo, ero disperato per questo film, non riuscivo più a capirlo, mi aveva fatto talmente soffrire, era come se non fosse mio. Lui mi disse che gli era piaciuto moltissimo. Io mi sono messo a piangere, per la prima volta nella mia vita; a me non capita che uno mi faccia dei complimenti per un mio film e mi metta a piangere. Invece ero profondamente colpito dal film. Capii che avrei dovuto allontanarmi un po’ da questo mondo. Era l’epoca dell’AIDS, non c’era più amore, non c’erano più rapporti sessuali, tutti erano terrorizzati da questa cosa, le donne si erano mascolinizzate, tutti si erano induriti e incattiviti. Quindi da Los Angeles sono andato in India, ci sono stato un mese, e mi ha fatto molto bene.

Il tuo uso del flashback è molto particolare. Ti chiedo, anche in questo caso, se ci sono autori che usano o hanno usato questo meccanismo in maniera così particolare da influenzarti o colpirti.

Uso raramente il flashback nei miei film, e se qualcuno ha avuto influenza su di me, mi ha influenzato a non metterlo. Quando c’è è una cosa poetica, è un film nel film. Infatti, quando per Opera lavorai con Ferrini, che non conosceva bene il mio stile, gli dissi: “Guarda, non facciamo il solito film giallo in cui uno si ricorda… Il flashback lo dobbiamo utilizzare proprio quando non se ne può fare a meno, ma fino a quel punto il flashback lasciamolo perdere”.

Il modo che hai di segnalare il flashback è molto lontano dalla rappresentazione classica. In particolare in La sindrome di Stendhal usi una volta il quadro nella camera d’albergo di Anna come fosse una “porta temporale”.

Il modo che hai di segnalare il flashback è molto lontano dalla rappresentazione classica. In particolare in La sindrome di Stendhal usi una volta il quadro nella camera d’albergo di Anna come fosse una “porta temporale”.

Il quadro è una specie di “stargate”, una porta temporale, attraverso il quale Anna ritorna a una settimana, a quindici giorni prima, a un momento topico della sua esistenza, alla ragione per cui sta lì a Firenze. Non ho fatto questo con il solito flashback: Anna quasi si addormenta, per risvegliarsi in una condizione di trance, quindi si avvia verso il quadro sapendo che lei lo potrà attraversare. È la cognizione di coloro che riescono a superare lo spazio-tempo. Quindi entra in questo spazio-tempo e rivive l’evento quasi da spettatrice, perché lei è lì vestita com’era nella stanza d’albergo, a piedi nudi. È una visione molto poetica e interessante, penso.

Il gatto a nove code presenta dei brevi momenti in cui adotti la tecnica del flashforward, che poi non hai più utilizzato. Puoi raccontarmi il perché di quella scelta?

Effettivamente ho usato il flashforward, però mi sono reso conto che un certo cinema americano lo usava abbastanza, quindi l’ho abbandonato. Ho cercato di ottenere certi risultati senza quel trucco. Per esempio, in Trauma, ci sono dei momenti prima del finale, quando lui capisce che è vicino a lei vedendo il quadro che rappresenta Ofelia nell’acqua, con dei tagli rapidi…

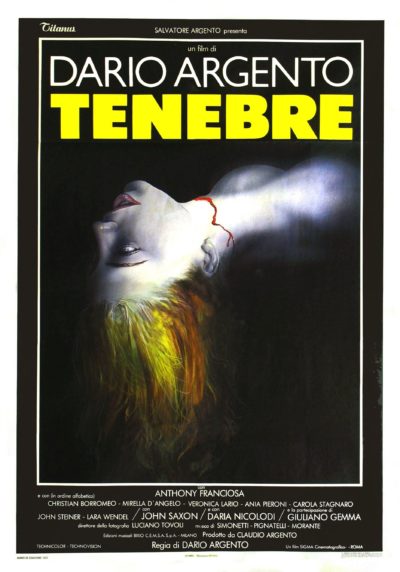

A volte il flashback si confonde con l’esperienza onirica, ma nei tuoi film non sono molto frequenti i sogni. Ci sono sogni premonitori, come in Quattro mosche di velluto grigio, stati di sonnambulismo, come in Phenomena, sogni che si confondono con la realtà passata, quindi con il ricordo, come in Tenebre e Opera. Che importanza ha, quindi, il rapporto tra sogno, memoria e realtà nel tuo cinema?

È un grande cocktail… Realtà, sogno, passato, futuro, illusione, visioni, visionarietà, allucinazioni si mescolano. È tutto un mondo nel quale io stesso vivo. È una situazione di “terra di mezzo”. Non sei in terra, non sei in cielo, non parli coi morti, non parli coi vivi… È un modo di vivere molto bizzarro.

La forma-indagine nei tuoi film può essere divisa in tre: c’è l’indagine della polizia, l’indagine dell’investigatore per caso, e l’indagine che questi fa per cercare di ricostruire ciò che ha visto, un’indagine interna. Questi tre tipi di inchiesta hanno, ovviamente, pesi molto diversi per te. Me ne puoi parlare?

L’investigatore non ufficiale fa quasi un percorso mistico, deve subire molte prove: viene messa alla prova la sua memoria, la sua abilità, la sua intelligenza, la sua intuitività… È come fosse un Ercole che viene posto davanti a tante fatiche che deve superare per arrivare a vincere. Quando l’investigatore sbaglia uno di questi passaggi viene ucciso. È una discesa agli inferi piena di pericoli e di prove. Mi interessa anche la polizia, ma non quella che vediamo normalmente nei film, ma quella in cui l’investigatore diventa come l’investigatore dei miei film, come quello di Profondo rosso, fantasioso, che ha molte problematiche di ordine fisico e psicologico. Nel mio nuovo film la protagonista ha una problematica che la rende triste e cupa perché ha vissuto da bambina un’esperienza bruttissima.

Tenebre mi è sembrato un vero e proprio trattato di teoria del cinema giallo, ma non solo. Quanto c’è di te, della tua vita, dei tuoi lavori precedenti e dei lavori di altri nei tuoi film? E quanto è presente una dimensione più generalmente metacinematografica?

Tenebre mi è sembrato un vero e proprio trattato di teoria del cinema giallo, ma non solo. Quanto c’è di te, della tua vita, dei tuoi lavori precedenti e dei lavori di altri nei tuoi film? E quanto è presente una dimensione più generalmente metacinematografica?

In effetti Tenebre è la mia tesi sul giallo, sul cinema giallo, sulla letteratura gialla. È una specie di studio, di saggio, sulle possibilità del giallo, ma anche sui suoi trucchi e trabocchetti. In alcuni momenti, però, se ne frega del giallo, come peraltro hanno fatto alcuni grandi autori di romanzi gialli, che se ne sono fregati delle regole. In quel film io enuncio le regole e poi le contraddico, come del resto ha fatto Agatha Christie, per esempio. È un film dove mi sono fermato per fare una riflessione importante sul cinema giallo, sul cinema horror… Ho citato Conan Doyle, ma anche situazioni da film di genere, come la ragazza inseguita dal cane, oppure la scena del delitto metafisico… Prima di morire nella piazza assolata, l’agente letterario vede che la vita è bella, non ci sono solo uffici e cose del genere. Il ritardo di una persona lo fa stare lì per una mezz’ora: lui non c’è mai stato mezz’ora in una piazza, in mezzo alla gente, in mezzo ai bambini. Ha il tempo di guardare, di vedere, di notare. Gli viene un sorriso, che non ha mai avuto, diventa anche tenero e scopre che c’è una realtà diversa. Quando scopre questa realtà diversa, nel momento in cui ha coscienza che forse, in fondo, si sarebbe dovuto comportare in un altro modo, viene ucciso perché diventa debole.

Tenebre è per me una specie di fondamento… Il primo delitto è significativo: la ragazza viene uccisa mentre le vengono fatte ingurgitare le pagine del libro che si chiama come il film. Fu una scena molto difficile da girare: io non ci riuscivo a fare le mano che le metteva le pagine in bocca, perché le faceva male, e a me dispiaceva, non volevo farle male. Allora la scena la fece Lamberto Bava, che era molto spietato… Sai, poi, i richiami del mio stesso cinema all’interno dei miei film non sono un omaggio a me stesso: il punto è che vivo in questo mondo, e lo cito. In Opera cito Phenomena: nel finale il regista sta preparando un film sugli insetti, in Svizzera… Faccio di queste cose: il regista di Opera è uno che ha fatto film horror e per la prima volta mette in scena un’opera lirica, e viene insultato e trattato male… Io stavo quasi per mettere in scena il Rigoletto di Verdi allo Sferisterio di Macerata… Per fortuna non l’ho fatto, così ho potuto immaginare la storia senza avere l’incombenza di farla. Il momento più bello è immaginare tutto il film… La lunga sequenza del tappeto in Nonhosonno era bellissima già quando l’ho immaginata. Il difficile è stato realizzarla, e questo mi ha portato dolore e tanta fatica, tanto che è stata l’ultima inquadratura che ho girato di tutto il film, perché non si riusciva mai a trovare un buon sistema per girarla.

La mente, il pensare le cose, ma anche cercare di capire come la mente funziona: è questa una delle cose che più ti affascina?

Mi affascina il lasciarmi andare, che la mente mi porti per mano attraverso labirinti, situazioni pericolose… Tu ti lasci portare e la mente ti porta, anche nei suoi passati, ti fa rievocare le scene, i volti, i personaggi… Penso a questo mentre scrivo.

Roma, 27 settembre 2002