Dagli archivi: tre documentari su Kurt Cobain

A settembre sono vent’anni che è uscito Nevermind, una pietra miliare, musicalmente parlando, ma anche probabilmente l’inizio della fine per Kurt Cobain, che meno di tre anni dopo morirà.

Di materiale documentari sui Nirvana e Cobain ce ne sono tantissimi: scegliamo qui tre titoli diversi per approccio e stile. Eccoli in ordine cronologico.

Il regista e giornalista inglese Nick Broomfield ha diretto nel 1998 Kurt and Courtney. Stimolato dai misteri legati alla fine del leader dei Nirvana, Broomfield va per conto della BBC negli Stati Uniti occidentali, tra California e Washington, per capire che è successo davvero.

Il regista e giornalista inglese Nick Broomfield ha diretto nel 1998 Kurt and Courtney. Stimolato dai misteri legati alla fine del leader dei Nirvana, Broomfield va per conto della BBC negli Stati Uniti occidentali, tra California e Washington, per capire che è successo davvero.

Vorrebbe, ovviamente, intervistare Courtney Love, che per un periodo diventò una sorta di “Yoko Ono” perversa e distruttiva.

Tutti la descrivono, nel documentario, come una persona orrenda: o meglio, Broomfield non ci mostra nessuno che la difenda, neanche il padre della musicista.

La “sottotrama” del film è legata alle difficoltà finanziarie della produzione, che vanno di pari passo con la pressione che l’entourage della moglie di Cobain esercita sulla creazione del documentario.

Broomfield intervista una serie di personaggi grotteschi, da Dylan Carlson degli Earth all’ultima babysitter che si è presa cura della figlioletta della coppia prima di quel tragico giorno dell’aprile del 1994.

La parata di strani figuri fa pensare una cosa certa allo spettatore: qualcosa di strano sotto l’apparente suicidio di Cobain c’è. Broomfield ci lascia quindi con alcuni momenti struggenti, legati ai ricordi e ai cimeli della zia di Kurt, con qualche dubbio e con nessuna prova, se non quelle terribili coincidenze che hanno portato molte persone a fare delle congetture sulla scomparsa di Cobain. Si respira il clima cospiratorio di quegli anni, che però oggi pare lontano.

Nel 2004, invece, nel decennale della morte, esce il cofanetto With the Lights Out: in tre cd e un dvd si mette in luce il lato inedito della musica dei Nirvana.

Nel 2004, invece, nel decennale della morte, esce il cofanetto With the Lights Out: in tre cd e un dvd si mette in luce il lato inedito della musica dei Nirvana.

Cobain, ovviamente, domina la scena, ma è la musica che sta al centro del progetto.

Il dvd, in particolare, è realmente emozionante: comprende video amatoriali e non girati tra il 1988 e il 2003.

In quindici anni Cobain, nonostante tutto, è sorprendentemente costante. Certo, nelle prime prove filmate a casa della madre del bassista Novoselic, il ventunenne biondo è timido al punto tale da suonare e cantare rivolto al muro, spalle alla camera.

In fondo Kurt è ancora in un momento di incertezza e crisi che dura da quando, a otto anni, i suoi hanno divorziato: da quel momento la sua vita è andata a rotoli sempre, dal punto di vista emotivo.

Sempre nel dvd ci sono altri momenti eccezionali: uno su tutti è la prima esecuzione dal vivo di “Smells Like Teen Spirit”, una canzone che come poche altre segna gli anni ’90 e quelli a venire. Il live è dell’aprile del 1991, cinque mesi prima dell’uscita di Nevermind e della consacrazione planetaria della band.

Infine, Kurt Cobain: about a son. Diretto da A.J. Schnack nel 2006, è un documentario bellissimo.

Infine, Kurt Cobain: about a son. Diretto da A.J. Schnack nel 2006, è un documentario bellissimo.

Oltre un’ora e mezza fatta solo di volti di abitanti delle zone di Aberdeen e Olympia, foto di concerti dell’epoca (soprattutto di altre band), paesaggi squallidi o incantevoli, traffico e periferie, diner e officine meccaniche.

Tutto è commentato dalla voce di Cobain, tratta dalle registrazioni di numerose telefonate fatte dal giornalista Michael Azerrad per il libro Come as you are, tuttora considerato uno dei più belli in assoluto sui Nirvana.

Le parole di Cobain, talvolta pronunciate con voce un po’ assente, o con la bocca piena, si intrecciano meravigliosamente con una colonna sonora più che notevole, formata dalle canzoni e dalle band che Kurt amava di più.

Dai Vaselines ai Melvins, dagli Young Marble Giants ai Mudhoney. “Songs from the era”, si direbbe: una scelta azzeccatissima per un documentario che, non a caso è intitolato quasi come una canzone dei Nirvana. Schnack si sofferma molto sull’infanzia, vero snodo cruciale dello sviluppo emotivo di chiunque, Cobain compreso.

Proprio lui continua a dirlo, nel corso del film: sono uno qualunque. Ma non si tratta di modestia. Sembra più una richiesta d’aiuto, di considerazione. Non pone tesi, About a son: racconta la storia di un personaggio, iconico suo malgrado, in maniera affascinante e originale, quasi astratta, abbracciando le contraddizioni di un grande artista così come la sua musica.

Un ritratto commovente, consigliato a chi volesse tentare di conoscere, forse senza poterlo capire fino in fondo, Kurt Cobain.

Recensione pubblicata originariamente sul blog di Pampero Fundacion Cinema nel maggio 2011

Tra i tanti capitoli da esaminare e riesaminare della storia contemporanea c’è sicuramente quello che ha portato all’emancipazione (almeno sulla carta) della popolazione afroamericana statunitense. Il movimento di liberazione, però, ha avuto tante sfaccettature, spesso in aperta contraddizione tra loro: come spesso capita in ambito storico, è quindi complesso stabilire la verità oggettiva di determinati processi sul lungo periodo o i risvolti e i retroscena di singole azioni dimostrative.

Tra i tanti capitoli da esaminare e riesaminare della storia contemporanea c’è sicuramente quello che ha portato all’emancipazione (almeno sulla carta) della popolazione afroamericana statunitense. Il movimento di liberazione, però, ha avuto tante sfaccettature, spesso in aperta contraddizione tra loro: come spesso capita in ambito storico, è quindi complesso stabilire la verità oggettiva di determinati processi sul lungo periodo o i risvolti e i retroscena di singole azioni dimostrative. Innanzitutto dividiamo voi lettori in due parti: chi ha visto Il terzo uomo e chi non ha mai visto il capolavoro di Carol Reed del 1949. No, non vale il solo sapere a memoria la famosa frase degli “orologi a cucù” di Orson Welles: è roba da bignami del cinema.

Innanzitutto dividiamo voi lettori in due parti: chi ha visto Il terzo uomo e chi non ha mai visto il capolavoro di Carol Reed del 1949. No, non vale il solo sapere a memoria la famosa frase degli “orologi a cucù” di Orson Welles: è roba da bignami del cinema. Ogni tanto capita di leggere in giro sondaggi sul migliore film di tutti i tempi: i risultati cambiano, come è ovvio, di anno in anno e di generazione in generazione. Quando si parla, però, di “miglior commedia”, c’è un titolo che ricorre più degli altri, quello del celeberrimo A qualcuno piace caldo, del 1959, con Jack Lemmon, Tony Curtis e Marilyn Monroe. Alla regia uno dei più grandi del cinema hollywoodiano: Billy Wilder.

Ogni tanto capita di leggere in giro sondaggi sul migliore film di tutti i tempi: i risultati cambiano, come è ovvio, di anno in anno e di generazione in generazione. Quando si parla, però, di “miglior commedia”, c’è un titolo che ricorre più degli altri, quello del celeberrimo A qualcuno piace caldo, del 1959, con Jack Lemmon, Tony Curtis e Marilyn Monroe. Alla regia uno dei più grandi del cinema hollywoodiano: Billy Wilder. Immaginate uno dei film più famosi, affascinanti, dibattuti e complessi del mondo, 8 e ½ di Federico Fellini. Immaginate che, dai soliti, mitici e magici scatoloni e archivi vengano fuori delle foto di scena che ritraggono gli attori sul set, in una scenografia inedita, quella di un vagone di un treno. Proprio l’ambiente che viene descritto in alcune versioni della sceneggiatura, nelle ultime pagine: scene che, però, non sono mai finite su pellicola.

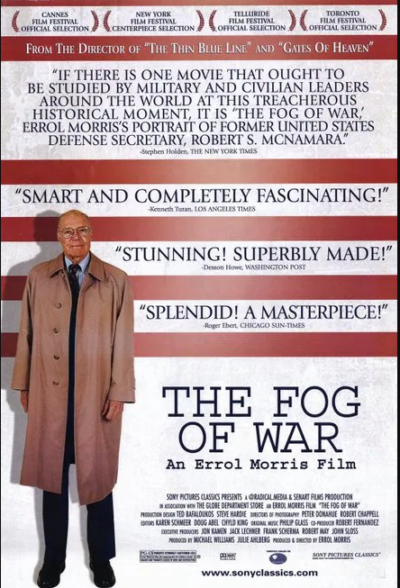

Immaginate uno dei film più famosi, affascinanti, dibattuti e complessi del mondo, 8 e ½ di Federico Fellini. Immaginate che, dai soliti, mitici e magici scatoloni e archivi vengano fuori delle foto di scena che ritraggono gli attori sul set, in una scenografia inedita, quella di un vagone di un treno. Proprio l’ambiente che viene descritto in alcune versioni della sceneggiatura, nelle ultime pagine: scene che, però, non sono mai finite su pellicola. C’è un nome che ricorre nella storia statunitense della seconda metà del secolo scorso: quello di Robert McNamara, nato nel 1916. Un uomo che ha svolto dei ruoli fondamentali nella politica estera USA e, di conseguenza, negli equilibri mondiali, in uno dei periodi chiave della storia dell’umanità: quello che va dal secondo conflitto mondiale alla Guerra fredda. Ottavo segretario della difesa degli Stati Uniti, si trova a ricoprire il delicato incarico proprio nella prima fase della guerra del Vietnam.

C’è un nome che ricorre nella storia statunitense della seconda metà del secolo scorso: quello di Robert McNamara, nato nel 1916. Un uomo che ha svolto dei ruoli fondamentali nella politica estera USA e, di conseguenza, negli equilibri mondiali, in uno dei periodi chiave della storia dell’umanità: quello che va dal secondo conflitto mondiale alla Guerra fredda. Ottavo segretario della difesa degli Stati Uniti, si trova a ricoprire il delicato incarico proprio nella prima fase della guerra del Vietnam. Ma come, ho pensato: io che segnalo un sacco di cose mie su questo blog, in sommo disprezzo a ogni contenimento dell’ego, mi sono dimenticato di piazzare l’ennesimo link autopromozionale?

Ma come, ho pensato: io che segnalo un sacco di cose mie su questo blog, in sommo disprezzo a ogni contenimento dell’ego, mi sono dimenticato di piazzare l’ennesimo link autopromozionale?