I know a song to sing on this dark night

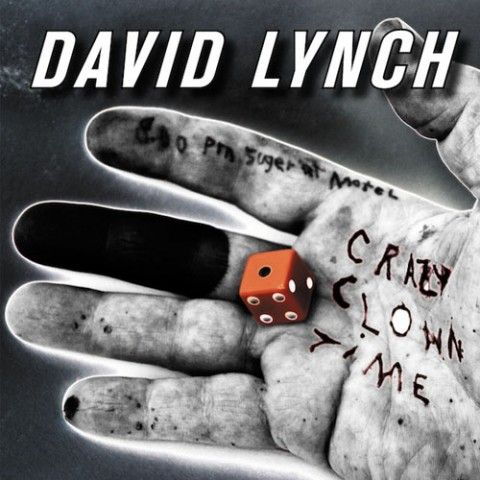

Esce oggi Crazy Clown Time, di David Lynch: sebbene non si tratti della prima incursione del regista in ambito musicale (basti ricordare che Lynch ha messo le mani nello splendido Dark Night of the Soul, oltre che in svariati album, per non parlare delle colonne sonore dei suoi film e corti), questo è il primo disco firmato tutto da David Lynch, che lo suona insieme a Dean Hurley, ma soprattutto lo canta.

Esce oggi Crazy Clown Time, di David Lynch: sebbene non si tratti della prima incursione del regista in ambito musicale (basti ricordare che Lynch ha messo le mani nello splendido Dark Night of the Soul, oltre che in svariati album, per non parlare delle colonne sonore dei suoi film e corti), questo è il primo disco firmato tutto da David Lynch, che lo suona insieme a Dean Hurley, ma soprattutto lo canta.

L’uscita del primo singolo, “Good Day Today” (che ha un video, non troppo bello, realizzato dal vincitore di un concorso indetto dallo stesso Lynch), sono stato sviato completamente: ero convinto che il disco si sarebbe rivelato completamente costruito su quei ritmi electro morbidi e che la voce di Lynch fosse un cameo, un’eccezione.

E invece, sebbene l’apertura del disco sia affidata alla riuscita “Pinky’s Dream”, con l’ormai onnipresente Karen O, le seguenti 13 tracce vedono un uso multiforme della voce dell’autore. Una volta è con l’eco, un’altra col vocoder, un’altra ancora resa metallica e quadrata. Ecco il vero debutto del disco: la voce di Lynch. Una voce che pensavo di non riconoscere, ma che ho individuato subito (con stupore) all’uscita della prima anticipazione dell’album.

Allora però non mi sbagliavo solo sulle parti vocali, ma anche sui timbri: Crazy Clown Time è basato spesso, sì, su tappeti e ritmiche elettroniche, ma ci sono diversi brani suonati: solo una batteria e una chitarra, spesso piena di riverbero, che incede lenta su accordi ondeggianti (“Football Game”, “The Night Bell With Lightning”, l’unico strumentale del disco), come se si trattasse di una versione agonizzante di un lento da ballare nella penombra dell’One Eyed Jacks o, chissà, nel nuovissimo Club Silencio, aperto da poco a Parigi.

Non è un caso citare il bordello di Twin Peaks, perché è impossibile separare la musica di Lynch dal suo mondo visivo, oltre che – ovviamente – sonoro. Tutto Crazy Clown Time è inquietante: il titolo del post è preso dal testo di “Noah’s Ark”, ma provate a sentire il brano (tutto il disco è ascoltabile sul sito della NPR), che arranca su una voce spezzata e poi risolve dicendo che la canzone di cui si parla “è la canzone dell’amore”.

O anche la titletrack, che narra il punto di vista di un bambino “su una festa in cortile”, dice la pur bella recensione della Radio Pubblica statunitense. Ehm, no: Suzy e Molly si strappano le camicie, Buddy rovescia addosso alle donne della birra e poi sputa e urla forte. Non si tratta esattamente di un barbecue tra vicini.

La voce di Lynch, quindi, è al centro di tutto, anche dell’ossessiva litania al vocoder di “Strange Unproductive Thinking”, del blues distortissimo di “I Know” (altro video, migliore, “realizzato” con la stessa modalità del primo), delle atmosfere “badalementiane” di “Speed Roadster”, di ogni storia narrata con assoluta serietà e normalità.

La voce di Lynch, quindi, è al centro di tutto, anche dell’ossessiva litania al vocoder di “Strange Unproductive Thinking”, del blues distortissimo di “I Know” (altro video, migliore, “realizzato” con la stessa modalità del primo), delle atmosfere “badalementiane” di “Speed Roadster”, di ogni storia narrata con assoluta serietà e normalità.

È proprio questa attitudine che attira da sempre l’ascoltatore e lo spettatore nel mondo di Lynch: dove sembra tutto normale, perché tutto viene presentato in maniera apparentemente canonica. Le canzoni hanno una struttura riconoscibile, i film sono girati con rispetto assoluto (scena per scena, si intende) per le regole basilari della grammatica: eppure, nascosto tra le ombre c’è un orecchio in un prato, un misterioso ciondolo a forma di gong, una stanza rossa, un sussurro inquietante, talvolta un cantato stridulo che parla d’amore.

Questi tipici indizi lynchiani sono arricchiti dal fatto che, in questo “artefatto”, Lynch non si limita a mettere in scena, ma interpreta: diventa l’amante depresso, il bambino, il folle, mettendosi in prima fila. Ecco perché la voce di Lynch è il vero debutto di questo disco.

Crazy Clown Time non è un capolavoro, perché è troppo lungo, tanto per citare il primo difetto che balza alle orecchie, e non tutti i brani sono riusciti: è un album faticoso, che però ripaga l’ascoltatore quanto più egli vi si lascia andare.

Così come non si può guardare una puntata di “Rabbits” stirando, né perdere l’attenzione durante la visione di un qualsiasi lungometraggio di Lynch, è fuorviante cercare di capire questo disco senza dedicargli completamente l’ora abbondante della sua durata, magari cercando di capire o intuirne i testi mentre lo si ascolta. Dopo ciò, a prescindere dal vostro giudizio, di una cosa sarete certi: questo album non è un bluff, o il curioso hobby di un geniale e bizzarro visionario.

Questo album è David Lynch, come lo è The Alphabet, INLAND EMPIRE e le previsioni del tempo che ha curato. Prendere o lasciare.

Scoprire per puro caso un

Scoprire per puro caso un  Il giornalista generico di cultura contrasta, in effetti, quello che ho detto. Già, perché il GGC, chiamiamolo così, è inserito nella routine quotidiana degli appuntamenti culturali da-non-perdere. Entra in sala mollemente un quarto d’ora dopo l’effettivo orario previsto per la proiezione, ma tutti stanno aspettando lui. Ha quel posto di lavoro da trentacinque anni: può fare ciò che vuole. Scorre sinuoso tra le file delle poltrone salutando tutti, ma facendo cenni di assenso più intimi e misteriosi agli altri GGC che, bah, sono arrivati meno in ritardo di lui. Il GGC non si è ancora seduto e gli altri iniziano a spazientirsi: lui, allora, fa un cenno all’addetta stampa, le ricorda che hanno una partita a burraco in sospeso, e finalmente inizia la proiezione.

Il giornalista generico di cultura contrasta, in effetti, quello che ho detto. Già, perché il GGC, chiamiamolo così, è inserito nella routine quotidiana degli appuntamenti culturali da-non-perdere. Entra in sala mollemente un quarto d’ora dopo l’effettivo orario previsto per la proiezione, ma tutti stanno aspettando lui. Ha quel posto di lavoro da trentacinque anni: può fare ciò che vuole. Scorre sinuoso tra le file delle poltrone salutando tutti, ma facendo cenni di assenso più intimi e misteriosi agli altri GGC che, bah, sono arrivati meno in ritardo di lui. Il GGC non si è ancora seduto e gli altri iniziano a spazientirsi: lui, allora, fa un cenno all’addetta stampa, le ricorda che hanno una partita a burraco in sospeso, e finalmente inizia la proiezione. Il giovane stagista fiuta l’aria come un cerbiatto in pericolo: e lo è. È una farfalla nella stagione degli amori, oppure una talpa depressa, a seconda di quanto sia distante la fine del contratto (fotodegradabile) che ha firmato rinunciando a ogni diritto umano e civile. È alla proiezione per due motivi: per sbaglio o perché il caporedattore cultura ha avuto un ictus fulminante. Ma è la sua grande occasione: ha letto tutto sul regista, conosce a menadito la filmografia di ogni singolo membro del cast e non dorme da due giorni per l’agitazione. Ha la penna, il bloc-notes e ogni altro mezzo di registrazione immaginabile. È pronto per l’Intervista, ma deve prima guadagnarsi la fiducia (o anche solo una minima attenzione) dell’addetta stampa.

Il giovane stagista fiuta l’aria come un cerbiatto in pericolo: e lo è. È una farfalla nella stagione degli amori, oppure una talpa depressa, a seconda di quanto sia distante la fine del contratto (fotodegradabile) che ha firmato rinunciando a ogni diritto umano e civile. È alla proiezione per due motivi: per sbaglio o perché il caporedattore cultura ha avuto un ictus fulminante. Ma è la sua grande occasione: ha letto tutto sul regista, conosce a menadito la filmografia di ogni singolo membro del cast e non dorme da due giorni per l’agitazione. Ha la penna, il bloc-notes e ogni altro mezzo di registrazione immaginabile. È pronto per l’Intervista, ma deve prima guadagnarsi la fiducia (o anche solo una minima attenzione) dell’addetta stampa. L’addetta stampa è come nei film polizieschi: nel senso che di solito c’è l’addetta stampa buona e quella cattiva. L’addetta stampa buona lo è a tal punto che dà una cartella stampa anche al giovane stagista, pensate un po’. Promette interviste di un’ora e mezzo. Poi passa a rassicurare altri giornalisti. E lascia il campo alla sua gemella cattiva. L’addetta stampa cattiva ha rispetto solo per gli ospiti (attori, regista, o chi per loro) e per il giornalista generico di cultura con il quale, forse, ha anche avuto una storia, o ci sono questioni di soldi di mezzo, o entrambe le cose. Ha un particolare gusto sadico, sfogato ovviamente soprattutto sul giovane stagista. Talvolta, addirittura, lo iscrive alla lista, in fondo, però. Così trova l’intervistato stanco e spossato per la sequela di domande identiche e fuori tema alle quali ha dovuto rispondere: al primo segno evidente di stanchezza o rottura di balle che l’intervistato esprime, l’addetta stampa cattiva irrompe sulla scena e interrompe tutto, anche dopo la prima mezza risposta. Caccia via il giovane stagista, poi si volta verso l’intervistato e sorride, sorride al punto tale che i suoi lineamenti si modificano, accostandosi molto a quelli dell’addetta stampa buona.

L’addetta stampa è come nei film polizieschi: nel senso che di solito c’è l’addetta stampa buona e quella cattiva. L’addetta stampa buona lo è a tal punto che dà una cartella stampa anche al giovane stagista, pensate un po’. Promette interviste di un’ora e mezzo. Poi passa a rassicurare altri giornalisti. E lascia il campo alla sua gemella cattiva. L’addetta stampa cattiva ha rispetto solo per gli ospiti (attori, regista, o chi per loro) e per il giornalista generico di cultura con il quale, forse, ha anche avuto una storia, o ci sono questioni di soldi di mezzo, o entrambe le cose. Ha un particolare gusto sadico, sfogato ovviamente soprattutto sul giovane stagista. Talvolta, addirittura, lo iscrive alla lista, in fondo, però. Così trova l’intervistato stanco e spossato per la sequela di domande identiche e fuori tema alle quali ha dovuto rispondere: al primo segno evidente di stanchezza o rottura di balle che l’intervistato esprime, l’addetta stampa cattiva irrompe sulla scena e interrompe tutto, anche dopo la prima mezza risposta. Caccia via il giovane stagista, poi si volta verso l’intervistato e sorride, sorride al punto tale che i suoi lineamenti si modificano, accostandosi molto a quelli dell’addetta stampa buona. Quello capitato lì per caso ha due possibilità, a seconda dell’addetta stampa che incontra per prima. Se è quella buona, la sua ingenua domanda “Ma c’è un film gratis?” verrà accolta da un sorriso e da un invito a entrare. Se è quella cattiva, la risposta sarà glaciale al punto tale da lussare una vertebra del capitato lì per caso e, nello stesso tempo, fargli morire le piante del salotto. Talvolta quello capitato lì per caso, però, viene fatto entrare: in fondo è sempre una presenza utile, quando c’è il sentore che l’anteprima stampa possa venire disertata da molti.

Quello capitato lì per caso ha due possibilità, a seconda dell’addetta stampa che incontra per prima. Se è quella buona, la sua ingenua domanda “Ma c’è un film gratis?” verrà accolta da un sorriso e da un invito a entrare. Se è quella cattiva, la risposta sarà glaciale al punto tale da lussare una vertebra del capitato lì per caso e, nello stesso tempo, fargli morire le piante del salotto. Talvolta quello capitato lì per caso, però, viene fatto entrare: in fondo è sempre una presenza utile, quando c’è il sentore che l’anteprima stampa possa venire disertata da molti.