La terribile bellezza: intervista con Blixa Bargeld

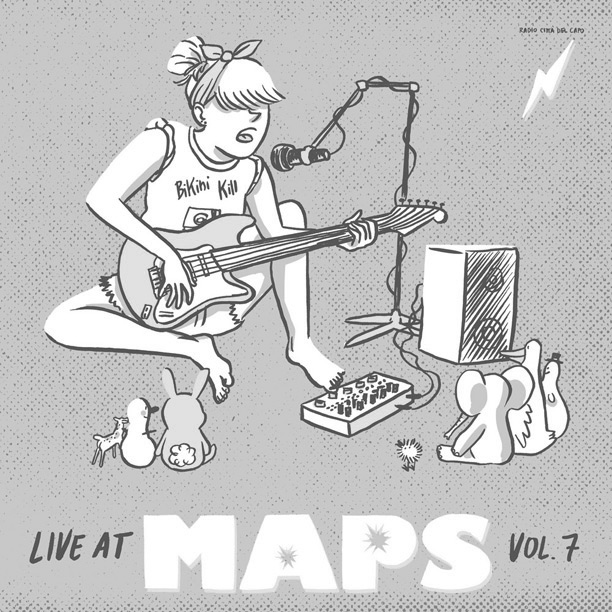

Il rapporto, chiamiamolo così, con Blixa Bargeld non era cominciato nel migliore dei modi: il management e io avevamo inteso in maniera diversa cosa dovesse implicare l’uso di Skype per un’intervista. Io, radiofonicamente ingenuo?, non pensavo che la webcam fosse necessaria. Avevo quindi salutato Bargeld, che era inaspettatamente comparso sul monitor del computer dello studio di registrazione, e lui si era scusato: “Sono in anticipo, ma ti do il tempo di accendere e regolare la webcam”. A nulla erano servite le mie flebilissime proteste, le scuse, i tentativi impacciati. Il musicista aveva chiuso la chiamata e io pensavo mi fossi giocato un’intervista con un musicista straordinario su un disco davvero profondo e affascinante. Avevo ascoltato LAMENT per il Mucchio Selvaggio ed ero rimasto rapito dal modo in cui gli Einstürzende Neubauten avevano composto un’opera solo in apparenza sulla Prima Guerra Mondiale. In realtà l’ultimo “non-album” della band tedesca è una composizione nel vero senso del termine: sono stati messi insieme calcoli matematici applicati al rumore, canzoni, rielaborazioni di canoni, cabaret tedesco postbellico sconosciuto ai più, plotoni di afroamericani tra Francia e Stati Uniti, così come a cavallo tra due mondi temporali diversi, se non vogliamo dire secoli, è stato quel conflitto che compie cent’anni in questi giorni. LAMENT è oscuro, ironico, duro, appassionato, difficile e profondo come il mio interlocutore che desiderava, ho scoperto poi, vedere in faccia chi gli poneva domande. Quando ci siamo risentiti, stavolta con camera, ha notato il materiale fonoassorbente che mi circondava e ha esclamato: “Sei in un vero studio di registrazione! Anche io”. Ha alzato la webcam: “Sono nello studio dei Neubauten, stiamo facendo le prove”. L’otto novembre, infatti, LAMENT si mostra come dev’essere considerato: uno spettacolo dal vivo che prende spunto, racconta in parte, mette in scena la (Grande) Guerra. Pochi giorni dopo verrà pubblicato il disco, alla fine di novembre la band sarà in tour in Italia: intanto domani a Maps, oltre a trasmettere l’intervista che potete leggere qua e sentire sul sito di Radio Città del Capo, si potrà ascoltare anche la prémiere esclusiva di una traccia dell’album che, ci scommettiamo, rimarrà uno di quelli che ricorderemo del 2014.

Innanzitutto grazie: LAMENT mi è piaciuto moltissimo, anche se vorrei vedere lo spettacolo in Belgio tra meno di un mese…

Allestiremo lo stesso spettacolo anche in Italia. Non sarà un concerto normale dei Neubauten: suoneremo questo.

Dall’inizio alla fine?

Sì, dall’inizio alla fine! Il disco è solo una documentazione dello spettacolo, non è stato concepito come un disco, ma come una performance, come un pezzo su commissione da mettere in scena su un palco. L’album può essere diviso in tre sequenze: le prime quattro tracce, poi le tre che seguono e quello che seguono ancora, i tre “Lament” e “How Did I Die?”. Questa è la performance completa. Le tracce che seguono sono i bis che suoneremo. In Italia non credo che faremo il pezzo di cabaret in tedesco del 1923, quello di Joseph Plaut, semplicemente perché non ha molto senso per chi non parla tedesco, ma faremo “Sag Mir Wo Die Blumen Sind” e anche tre canzoni del nostro repertorio: “Let’s Do It A Da Da”, perché è attinente al contesto, così come “Armenia” e “Ich Gehe Jetzt”. Non suoneremo “Haus Der Lüge” né altre canzoni. Sarebbe bello che riuscissi a fare passare questa informazione, affinché la gente non rimanga delusa: non vorrei che comprassero i biglietti per vedere un concerto normale dei Neubauten.

Lo sottolineeremo. A proposito della canzone che hai citato prima…

… “Der Beginn Des Weltkrieges 1914 (Dargestellt Unter Zuhilfenahme Eines Tierstimmenimitators)”, cioè “L’inizio della guerra mondiale nel 1914 (presentato da un imitatore di versi di animali)…”

Quella! Credo che, a parte la questione linguistica a cui si accennava, sia notevole dal punto di vista puramente sonoro, anche se uno non capisce il tedesco. È interessante comunque.

La storia è stata questa: prima che cominciassimo a registrare il materiale, ho avuto due ricercatori che lavoravano per me, per cercare documenti con i quali avremmo potuto lavorare. In uno di questi mucchi di materiale c’erano dei file mandati dall’Archivio Radiofonico di Francoforte, che ci ha inviato tutto ciò che era in loro possesso sulla Prima Guerra Mondiale. Il punto è che nel periodo della guerra non c’erano mezzi per registrare: tutto quello che si sente nei documentari e simili è finto. Mi hanno mandato un sacco di dischi, o di versioni digitali degli stessi, realizzati dopo la Prima Guerra Mondiale, che la imitavano. Cose come inni nazionali cantati, preghiere, qualche “bum bum”, ma è tutto materiale rifatto in studio negli anni ’20. Tra questo materiale c’era il disco di Joseph Plaut, che ha proprio quel titolo. Un documento significativo, sorprendentemente significativo, perché nomina Hitler…

Sì, alla fine!

Ma è stato realizzato nel 1923. In quell’anno Hitler compì il suo primo atto politicamente rilevante, con la marcia su Monaco, per la quale poi venne arrestato, il che gli diede il tempo di scrivere Mein Kampf. Prendere in giro Hitler nel 1923 ha del profetico.

Dieci anni prima della sua ascesa…

Sì, e poi Plaut è dovuto fuggire…

Torniamo alla Prima Guerra Mondiale. Qualcuno l’ha definito come l’ultimo conflitto del 18° secolo e il primo combattuto con armi “nuove”: secondo questa prospettiva la Guerra ha dato un forte impulso all’industrializzazione mondiale, uno dei temi legati agli Einstürzende Neubauten. Si può vedere LAMENT come un’indagine sull’inizio dell’industralizzazione mondiale massiccia? L’incipit del lavoro, “Kriegsmachinerie”, è una sorta di rappresentazione sonora di tutto ciò, dell’inizio di questo processo.

Non l’ho inteso in questo modo, ma penso che questo sia l’effetto collaterale che verrebbe fuori se la guardassimo da questo punto di vista. Forse questa è proprio la ragione per cui ci hanno commissionato il progetto. Ma c’è un aspetto che voglio evitare da subito: l’equazione Neubauten – rumore – guerra. Non esiste, voglio che rimanga al di fuori del discorso quanto più possibile e spero di essere riuscito a farcela. In ogni caso, non sono mai stato soddisfatto del tutto con il termine “industriale”, o “musica industriale” e cose del genere, semplicemente perché non ha avuto origine con noi. Ma d’altro canto siamo un gruppo che lavora molto con gli avanzi industriali, dell’industrializzazione, portiamo molto materiale sul palco e quindi è un normale effetto collaterale che tutto venga inteso in questo senso. A questo proposito, “Kriegsmachinerie” è un pezzo concepito per il palco, sul quale viene costruito un gigantesco leviatano, che ovviamente sul disco non si vede: tutto quello che si sente è un suo prodotto secondario.

C’è qualche correlazione tra LAMENT e il Futurismo? Mi riferisco all’uso delle parole e dei suoni, anche nel brano che abbiamo nominato “Der Beginn Des Weltkrieges 1914”.

Sì. Come ho detto prima, suoneremo delle canzoni del nostro repertorio, tra cui “Let’s Do It A Da Da”, che nomina il Futurismo. Siamo pienamente consapevoli che quel movimento rientra in questo contesto, che ha il suo posto, ma avevamo già un pezzo appropriato: non c’era bisogno di rifarlo. Dentro ci sono Lenin, Dada, i futuristi… Abbiamo usato qualcosa che avevamo già fatto. Tuttavia non ho trovato molti altri nostri brani adatti al contesto della guerra, in generale, o in particolare della Prima Guerra Mondiale. C’è “Armenia”, certo… Non è molto noto il fatto che il movimento Dada fosse contro la guerra, nato come reazione alla Prima Guerra Mondiale e anche ai futuristi. Senza il Futurismo, il Dada sarebbe stato inconcepibile. La cosa strana è che sono totalmente agli antipodi, politicamente parlando. Non credo che il Futurismo possa essere considerato, generalizzando, un movimento politico, ma di certo Marinetti e Mussolini hanno qualcosa in comune. E lo stesso non si può dire di George Gross o Otto Dix, che non hanno a che fare con i nazisti. Ma è notevole che due importanti “ismi” artistici e culturali dell’inizio del ventesimo secolo siano così opposti politicamente.

La prospettiva temporale di LAMENT è molto interessante. Si comincia in ordine cronologico, ma ci sono dei salti in avanti, con “Der Beginn Des Weltkrieges 1914”, che risale al 1923 come si diceva, e “Sag Mir Wo Die Blumen Sind”, che è degli anni ’60.

“Der Beginn Des Weltkrieges 1914” è già da considerarsi come bis, come dicevo. L’ordine cronologico va da “Kriegsmachine” a “How Did I Die?”, dopodiché arrivano i bis che suoniamo dopo lo spettacolo.

Tutto è quindi molto basato sulla struttura del live.

Sì, completamente.

LAMENT nasce su commissione: hai chiesto a due ricercatori di trovare del materiale, ma sono davvero curioso di conoscere le indicazioni precise che hai fornito.

Le mie indicazioni erano in due punti. Era d’aiuto se il materiale avesse qualche risvolto musicale. Inoltre, visto che sapevo che avremmo portato tutto questo in scena nell’autunno 2014, saremmo arrivati un anno dopo dall’inizio della girandola di celebrazioni in Germania per il centenario dello scoppio della Guerra: sapevo che praticamente ogni aspetto della questione sarebbe già stato spremuto come un limone. Dovevamo quindi trovare qualcosa in qualche angolo poco conosciuto, come gli Harlem Hellfighters, di cui non sapevo nulla, le registrazioni delle voci dei prigionieri di guerra effettuate da scienziati tedeschi, il poeta fiammingo Paul van den Broeck, praticamente sconosciuto anche nei Paesi Bassi. Insomma, queste sono i risultati delle mie indicazioni, ciò che mi ha interessato. Abbiamo anche provato a reperire altre versioni satiriche dell’inno “God Save the King”, nella versione tedesca, ma ne ho recuperate solo due strofe. “Hymnen” si conclude con una strofa in cui il Kaiser nasconde un’oca grassa al popolo, che si nutre di lische d’aringa: in realtà pare che la canzone vada avanti, che ci siano versioni anonime che la proseguono. Ho scritto agli studiosi che se ne sono occupati, ma non ho avuto risposta.

Hai citato gli Harlem Hellfighters, di cui hai raccontato la storia in un’intervista in Danimarca di recente. Vuoi raccontarla anche al pubblico italiano? Questi afroamericani andarono a combattere in Europa, ma…

Sì, furono poi arruolati… Ah, Harlem Hellfighters è solo un soprannome: erano il reggimento fanteria numero duecento e qualcosa, c’è scritto nel libretto, mi dimentico sempre il numero… Erano statunitensi e la maggior parte di loro arrivava da Harlem. Tra di loro, questo è interessante, c’era Bojangles, il famoso ballerino di tip tap. Ci furono forti proteste a proposito del reclutamento di questi soldati afroamericani, poiché violava alcune questioni razziali, visto che erano sotto ufficiali bianchi. Gli americani trovarono una via d’uscita alla questione mandandoli ai francesi e quindi, in pratica, cedendoli all’esercito francese. Quindi gli Harlem Hellfighters combattevano con un’uniforme che era un misto di quella francese e americana, erano una brigata statunitense all’interno dell’esercito francese agli ordini di ufficiali francesi, con ogni probabilità, che non avevano alcun problema a tal proposito. Tornarono in patria vittoriosi e vennero festeggiati, soprattutto ad Harlem, per quanto all’epoca ci furono proteste al riguardo. E sono in parte responsabili di quella che poi verrà chiamata jazz-craze in Francia: erano di certo la band migliore della Prima Guerra Mondiale, ed erano una delle prime band proto-jazz a registrare qualcosa. Lo fecero nel 1919, appena tornati, per la Pathé, un’etichetta francese: incisero solo otto canzoni, perché la loro carriera finì all’improvviso. Il leader della band, James Reese Europe, fu accoltellato a morte dal batterista.

Dal batterista?

Sì! Ma fanno parte del jazz delle origini, sono perfettamente contemporanei alle prime registrazioni di Louis Armstrong, Kid Ory… Il periodo in cui il termine jazz iniziò ad essere usato. Abbiamo scelto le due canzoni che già suonavano durante la Prima Guerra Mondiale, nelle trincee, come “On Patrol in No Man’s Land”, che è sulla Prima Guerra Mondiale. Ho effettuato numerose ricerche, ma le altre canzoni sull’argomento sono scemenze patriottiche o si limitano a prendere in giro il nemico. Questa è invece una rappresentazione moderna, in chiave jazz delle origini, di cosa vuol dire essere di pattuglia nella terra di nessuno. In linea di massima si può dire che è un dialogo tra il batterista e il cantante, Noble Sissle, in cui il primo imita ogni cosa che dice il secondo. Se il testo dice “mina”, il batterista fa “bum”. E inoltre, se pensiamo al set da batteria, è dal punto di vista della strumentazione l’invenzione del jazz. Succede nella sonorizzazione dei film muti: si possono comprare tutta una serie di aggeggi, campanellini, campanacci, metterli insieme e poi suonarli, facendo, pum, zing, e cose del genere. Ecco l’origine di quello che chiamiamo oggi batteria. E in questo c’è un collegamento con quello che fanno i Neubauten: noi abbiamo decostruito il set da batteria molto tempo fa, riassemblandolo completamente, utilizzando oggetti che producono strani suoni. In questo senso è qualcosa di molto più vicino ai tempi di cui parliamo che al rock.

Mi sembra interessante che gli Harlem Hellfighters cantino di terre di nessuno, quando erano uomini di nessuno in terre straniere…

Sì, esattamente. Oggi, quando parliamo di “terra di nessuno”, il termine non ha alcuna connotazione positiva. Tornare vittorioso e dire “tutta la terra di nessuno ora è nostra”, non dà l’idea che si abbia poi guadagnato tanto. Suona cinico sentire la canzone che dice “torneremo alle nostre casette quando i fiori sbocciano”, quando sappiamo bene quale fosse la condizione degli afroamericani nel 1919.

Perché usare la forma del lamento, o lamentatio come nucleo centrale dell’opera? Non mi riferisco solo alle tracce che si chiamano così, ma al canone del lamento.

È stato uno dei punti di partenza: ho fatto ricerche sulla struttura generale e sull’idea del lamento e volevo scriverne uno, nella forma di una composizione corale tripartita. Alla fine ne è rimasta una sola di parte, per quanto una tripartizione della struttura sia ancora presente, poiché ho combinato questa composizione con altre due. Ma non sono riuscito a scrivere un lamento com’è nell’Antico Testamento, che include la maledizione del nemico, non ci ho messo ovviamente alcun dio, ho dei problemi a proposito… Insomma, alla fine mi è rimasta una frase sola: Die Mächtigen Lieben Den Krieg, il potere ama la guerra. Ogni sillaba si accende come se fosse una luce, una alla volta, fino a che si ottiene la frase completa, nella quale ci sono le due parole dicotomiche “Macht”, “potere”, e “Kriege”, “guerra”. Ma “Macht” in tedesco è anche una voce del verbo “fare”, quindi quando spegni queste sillabe, come se fossero lampadine, ciò che rimane significa: “fare la guerra”. Questo è il meglio che sono riuscito a creare rimanendo fedele al concetto di “lamento”. Forse questa deviazione è stata necessaria affinché mi rendessi conto che non potevo scrivere un vero lamento. Cioè, lo spirito generale è quello, c’è un brano per coro, cantiamo tutti; in una parte ci sono le parole di tanti prigionieri di guerra.

Quando ho ascoltato il disco, per scriverne e preparare l’intervista, sono entrato in una sorta di modalità da studio, ho scoperto tante cose sulla Prima Guerra Mondiale che non conoscevo…

Mi fa piacere! Non ho voluto scrivere un disco didattico: mi ritengo ancora un uomo di spettacolo, odio quando… Sì, forse questa è la differenza tra me e alcuni compositori “seri”, che pensano sia sufficiente avere alcune idee “intellettuali” senza considerare il risultato. Io non voglio dare al mondo nulla di noioso. Chiaro che in questo progetto particolare sarebbe stato più facile essere completamente didattici, fare una specie di documentario, ma ho voluto evitarlo. Tom Waits è venuto da me mentre lavoravo all’album e mi ha detto: “Devi rendere bella una storia terribile”.