Neighbooks

E così, dopo varie peripezie, ho una nuova libreria. Un evento. Non tanto per la fatica che ci è voluta per metterla insieme (nonostante il gentile pubblico richieda con tale forza nuovi episodi della Ikea Experience che sarebbe disposto a pagarmi la navetta per mandarmici, non posso fare di questo blog un continuo match tra me e il colosso svedese, ma fidatevi: ci sono andato spesso, negli ultimi tempi, anche solo per comprare delle viti mancanti), quanto perché per la prima volta dopo dieci anni ho praticamente tutti i miei libri con me.

E così, dopo varie peripezie, ho una nuova libreria. Un evento. Non tanto per la fatica che ci è voluta per metterla insieme (nonostante il gentile pubblico richieda con tale forza nuovi episodi della Ikea Experience che sarebbe disposto a pagarmi la navetta per mandarmici, non posso fare di questo blog un continuo match tra me e il colosso svedese, ma fidatevi: ci sono andato spesso, negli ultimi tempi, anche solo per comprare delle viti mancanti), quanto perché per la prima volta dopo dieci anni ho praticamente tutti i miei libri con me.

Avendo sognato questa cosa, e avendoci smadonnato sopra a lungo, ho pensato a tante cose: a che libreria comprare, a dove metterla, ma soprattutto a come ordinare i libri.

Nel mio mondo ideale e malato, seguirei l’ordine alfabetico per autore che seguo per cd e dvd (e lo so, ridete, ridete), ma per questioni di spazio è assai poco pratico. Le mie libraie preferite mi hanno caldamente suggerito che il modo migliore per sfruttare lo spazio è raggruppare i libri per formato e, quindi, per editore. Ovviamente la sistemazione è ideale, nel senso che poi le dimensioni fisiche degli scaffali mandano a quel paese ogni proposito. Ma per un po’ ci sono riuscito, creando – come effetto collaterale – delle strane vicinanze.

Partiamo dall’alto: i libri di grande formato sono insieme. Ecco quindi che Vini d’Italia 2006 dialoga da vicino con il mio libro di storia del liceo, che è tentato alla sua destra dalla Guida per l’uomo di Men’s Health – un simpatico regalo di compleanno che di per sè è un incitamento alla violenza sessuale. Più in là ci sarebbe il Dizionario storico del lessico erotico italiano, un volume interessante, ma purtroppo la Guida non sa leggere.

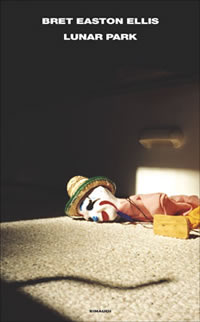

Lo scaffale immediatamente sotto è dedicato all’opera quasi omnia di David Lodge e da quella omnia di Bret Easton Ellis. “Ottimo lavoro, squartatore!”

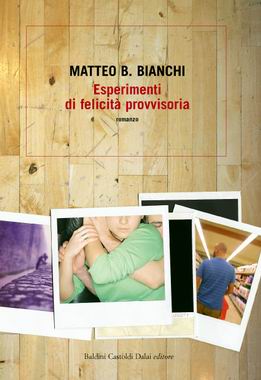

A destra di Ellis, Dick. Tranquilli, sono separati, almeno nella realtà della mia camera. Poi qualche Rizzoli, qualche Baldini e Castoldi, qualche DeLillo, Morozzi quanto basta, e un trio fantastico: Gifford, Tondelli, Bollani.

Un paio di scaffali più in giù, uno degli accostamenti di cui sono più orgoglioso: Il barone rampante, ultimo esponente di una serie di Calvino, fa cheek-to-cheek con gli Scritti corsari di Pasolini. Se ne diranno un sacco, di cose. A fianco l’unico libro di Culicchia che posseggo ascolta e – speriamo – impara. Immediatamente a destra, schierati come soldati, gli Einaudi. Martin Amis, in prima edizione, guarda gli Stile Libero e i nuovi formati della casa torinese come un anziano maggiordomo guarderebbe un b-boy. Oppure:

Un paio di scaffali più in giù, uno degli accostamenti di cui sono più orgoglioso: Il barone rampante, ultimo esponente di una serie di Calvino, fa cheek-to-cheek con gli Scritti corsari di Pasolini. Se ne diranno un sacco, di cose. A fianco l’unico libro di Culicchia che posseggo ascolta e – speriamo – impara. Immediatamente a destra, schierati come soldati, gli Einaudi. Martin Amis, in prima edizione, guarda gli Stile Libero e i nuovi formati della casa torinese come un anziano maggiordomo guarderebbe un b-boy. Oppure:

Gli Stile Libero son allineati

gialli e diritti come soldati.

Alla loro sinistra un vecchio inglese

freddo, crudele, eppure cortese

dice loro: “Ragazzi screanzati,

urlate parole coi pantaloni calati”

(Scusate, è che là vicino c’è Esercizi di stile di Quenau, non resisto).

Appena sotto, un altro esercito, quello dei minimum fax: sono talmente belli e fighetti che ti viene voglia di chiedere loro un drink. Sapendo, peraltro, che avrà un nome stranissimo e lo pagherai un botto.

Appena sotto, un altro esercito, quello dei minimum fax: sono talmente belli e fighetti che ti viene voglia di chiedere loro un drink. Sapendo, peraltro, che avrà un nome stranissimo e lo pagherai un botto.

E poi ancora i Mondadori, i classici, ma anche i tascabili, con il Seminario sulla gioventù di Busi attaccato a Sulla strada di Kerouac (accostamento del tutto involontario, ma greve). E lo scaffale degli orrori, da Dracula (in un’edizione Longanesi di cui vado fierissimo) a Stephen King. In mezzo a mostri, vampiri e licantropi, ll decamerone di Boccaccio, che si crede vittima di uno scherzo crudele, presumo.

In fondo, i fumetti: ecco, secondo me là, al piano terra, si divertono un casino. A tenere le fila, potete immaginarvi, ci sono i personaggi di Andrea Pazienza, tentatissimi di strappare le pagine degli spartiti alla loro sinistra: per evitare danni li fornirò di cartine.

In fondo, i fumetti: ecco, secondo me là, al piano terra, si divertono un casino. A tenere le fila, potete immaginarvi, ci sono i personaggi di Andrea Pazienza, tentatissimi di strappare le pagine degli spartiti alla loro sinistra: per evitare danni li fornirò di cartine.

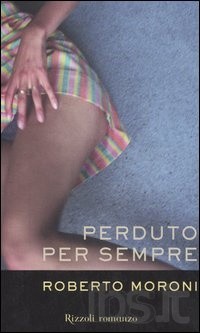

lasciato, chiamare direttamente l’autore al telefono per ringraziarlo. L’ho potuto fare non appena ho chiuso

lasciato, chiamare direttamente l’autore al telefono per ringraziarlo. L’ho potuto fare non appena ho chiuso