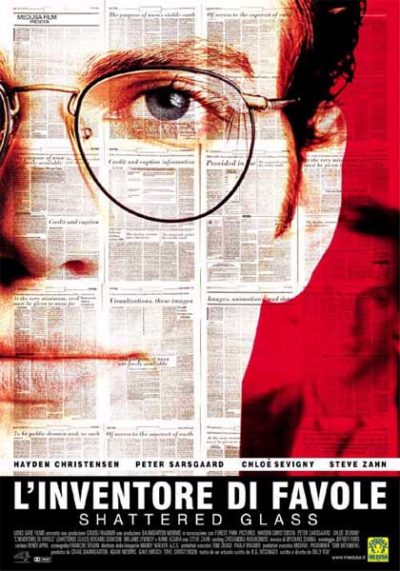

Dagli archivi: L’inventore di favole (Billy Ray, 2003)

Shattered Glass

Shattered Glass

Di Billy Ray (USA 2003)

Con Hayden Christensen, Peter Sarsgaard, Chloe Sevigny, Steve Zahn, Rosario Dawson

Durata 95’

Distribuzione Medusa

La storia: Nel 1998 un giornalista scopre che Stephen Glass, l’astro nascente dell’importante settimanale politico The New Republic, ha inventato del tutto o parzialmente gran parte degli articoli di successo che ha pubblicato.

Molta della forza di Shattered Glass, diciamolo subito, risiede nella storia che racconta, senza dubbio affascinante, ma che forse ha fatto rilassare su di essa Billy Ray, regista e sceneggiatore. Nonostante la buona prova di Sarsgaard, infatti, la caratterizzazione dei personaggi è un po’ tirata via, soprattutto quella del protagonista, che viene rappresentato soltanto come un giovane ambizioso che fa della modestia e di un understatement esibito i suoi tratti fondamentali.

Ma l’interesse del film non credo stia in quanto ci sia in esso di cinematografico (o di televisivo), bensì nel tema che fa emergere. Tutto è focalizzato sulle questioni etiche del giornalismo, anche in prospettiva “didattica”: si veda, a questo proposito, l’inizio del film ambientato in una scuola e le esercitazioni per alunni e insegnanti scaricabili dal sito ufficiale del film.

Una delle parti centrali della “lezione” che Glass tiene agli studenti della sua vecchia scuola è tesa a illustrare il metodo di verifica di un articolo, una serie di passaggi da reiterare più e più volte. L’ultimo punto di questa routine riguarda gli appunti del giornalista: anche quelli devono essere controllati, sebbene alla fine sia il giornalista a fare da garante sulla loro veridicità. Proprio qui sta il centro di Shattered Glass: Peter sbandiera i suoi appunti e quindi la sua persona, forgiata a forza di gentilezze e premure nei confronti degli altri, come garanzie di verità di quello che scrive.

Tuttavia gli appunti di Glass alla fine si rivelano essere falsi: in fondo sono solo le sue scritture private e personali, le sue favole, e in quanto tali non sono verificabili, esattamente come accade quando si scrive fiction. Lo spunto interessante del film, purtroppo solo appena accennato a mo’ di cornice narrativa, è che alla fine anche noi spettatori ci rendiamo conto di essere caduti nelle alchimie favolistiche e narrative dell’ingegnoso Glass, di avere creduto alle sue parole riportate, come il direttore del giornale e, soprattutto, come i lettori dei suoi articoli.

La conclusione di tutta la vicenda è perfetta nella sua “costruzione ad abisso”: Glass, adesso, fa lo scrittore, e il suo primo romanzo ha come tema quello di un giornalista che si inventa delle notizie per fare carriera.

Recensione originariamente apparsa su duellanti, gennaio 2005

Godsend

Godsend

Sex is comedy

Sex is comedy

L’influenza che mi ha colto nel fine settimana mi ha permesso di avere un po’ di tempo per me: con somma gioia, quindi, ho preso in mano un volumone acquistato in Inghilterra quasi un anno fa. Si chiama

L’influenza che mi ha colto nel fine settimana mi ha permesso di avere un po’ di tempo per me: con somma gioia, quindi, ho preso in mano un volumone acquistato in Inghilterra quasi un anno fa. Si chiama