Lettera alla mia macchina fotografica

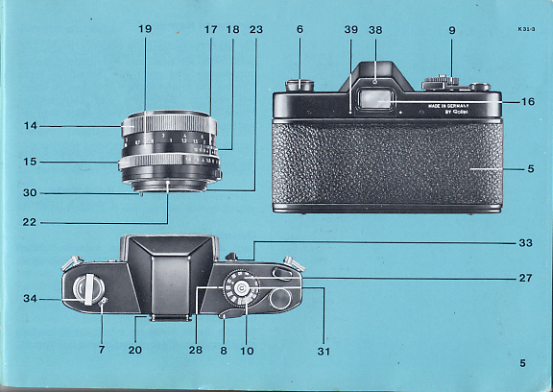

posso chiamarti Rollei? Quando ti chiamo così, oltretutto, la gente pensa che tu sia una di quelle splendide ed eleganti macchine fotografiche quadrate. No, non scattare subito, mi piaci così come sei, germanicamente tozza.

Il primo flash che ho di te è frontale. Mia madre mi ti punta addosso e io dico che non voglio essere fotografato. Lei dice che non mi sta fotografando, eppure preme un tastino. “Per vedere la luce”, mi dice. “Cazzate”, penso io. E infatti, regolarmente, mia madre mi scatta una foto, spostando il dito sul pulsante di scatto. Ma io, allora, che ne sapevo come funzionava un esposimetro? Mia madre ti era tanto affezionata, diciamolo. Talmente tanto che si è arresa solo molto tardi ai tuoi acciacchi. “Che vuoi farci, è una macchina vecchia, del 1971”. Io, bambino nato nel 1978, pensavo a cosa mi sarebbe successo se mi fossi “guastato” sette anni dopo. Mia madre mi avrebbe messo vicino a te nell’armadio e anche io mi sarei piano piano coperto di uno strato, pardon, pellicola di polvere?

Non ricordo mica quando ti ho riscoperto, e ho sviluppato un certo amore per te e per la fotografia. So solo che ti ho preso e portato dal fotografo. Macchina vampira: hai sempre avuto problemi con la luce, le maledette cellule dell’esposimetro che si guastavano sempre. Macchina vampira: quanti cazzo di soldi ti sei ciucciata per farti aggiustare quelle cellule, perché poi si guastassero subito dopo? Scusa, no, non ti impressionare, non volevo sembrarti alterato nella mia esposizione.

Alla fine, l’unica soluzione: imparare a fotografare senza esposimetro, grazie ad una provvida tabella compilata dal fotografo di cui sopra. “Che genio”, pensavo. “Si ricorda a memoria tempi di esposizione e diaframmi.” Solo qualche anno dopo mi sono reso conto che aveva spudoratamente copiato quella tabella dal retro della scatola di un rullino Kodak.

Alla fine, l’unica soluzione: imparare a fotografare senza esposimetro, grazie ad una provvida tabella compilata dal fotografo di cui sopra. “Che genio”, pensavo. “Si ricorda a memoria tempi di esposizione e diaframmi.” Solo qualche anno dopo mi sono reso conto che aveva spudoratamente copiato quella tabella dal retro della scatola di un rullino Kodak.

Che emozione poter cambiare i tre obiettivi, il piccolo grandangolo, il teleobiettivo e il planar.

Che bello sentire lo “statlac!” dello scatto e sapere che tutto quello che facevi era possibile senza pile, senza trucco, senza alcun “auto”: tutto meccanico.

Che palle fotografare senza esposimetro, sempre a guardare quella tabella (sostituita poi da un ritaglio di una scatola di un rullino Kodak) prima di scattare una foto: per quanto potessi essere veloce tu nei tuoi tempi, io avevo i miei, ed erano lunghissimi.

Poi, la soluzione: l’esposimetro esterno, comprato in un negozio di seconda mano. E la meraviglia delle persone quando mi vedono armeggiare con quell’apparecchietto nero, mentre lo punto verso di loro. Forse pensano che sia un disintegratore laser. Di sicuro ne era convinto un bambino a Roma, che si era prontamente rifugiato tra le gonne della mamma, pensando fossi un invasore alieno pronto a ridurlo in gelatina.

Ti scrivo questa lettera con il cuore (e il diaframma) in mano, per ringraziarti, perché ancora funzioni e, nonostante i tuoi trentatré anni, riesci ancora a fare cose come queste. Non romperti, per favore. Ricordati che abbiamo solo sette anni di differenza e l’incubo di passare la vecchiaia vicino a te in un armadio c’è ancora. Ma mica per la solitudine. Per il buio.

strillavo troppo, mangiavo e non facevo capricci. E non combinavo troppi casini. “I problemi”, dice mia madre, “sono iniziati quando hai imparato a parlare”. Ma questo non c’entra.

strillavo troppo, mangiavo e non facevo capricci. E non combinavo troppi casini. “I problemi”, dice mia madre, “sono iniziati quando hai imparato a parlare”. Ma questo non c’entra.