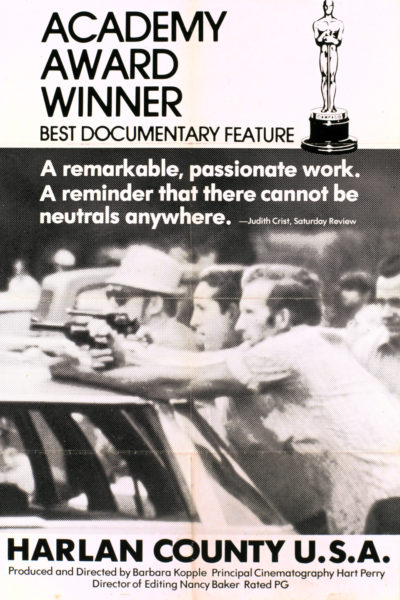

Dagli archivi: Harlan County, USA (Barbara Kopple, 1976)

Barbara Kopple è del 1946, quindi ha più o meno venticinque anni quando decide che il suo secondo documentario, dopo il film collettivo Winter Soldier, avrà a che fare con i sindacati dei minatori americani: c’è una lotta interna nel mondo corporativo di una delle categorie di lavoratori più sfruttate e sottopagate in assoluto. Barbara Kopple ha circa 30 anni quando vince un Oscar per il migliore documentario. Quello che accade in questi cinque anni è Harlan County, USA.

Barbara Kopple è del 1946, quindi ha più o meno venticinque anni quando decide che il suo secondo documentario, dopo il film collettivo Winter Soldier, avrà a che fare con i sindacati dei minatori americani: c’è una lotta interna nel mondo corporativo di una delle categorie di lavoratori più sfruttate e sottopagate in assoluto. Barbara Kopple ha circa 30 anni quando vince un Oscar per il migliore documentario. Quello che accade in questi cinque anni è Harlan County, USA.

Il lavoro sul film è iniziato da un po’ quando, nel giugno del 1972, 180 minatori di un paesino nella contea di Harlan nel Kentucky entrano in sciopero per rivendicare diritti negati da decenni. Kopple e la sua troupe decidono che quello è il vero focus su cui puntare: vivranno con i minatori e le loro famiglie per anni e seguiranno tutte le fasi dello sciopero, fino alla conclusione della lotta, producendo, alla fine, poco più di un’ora e quaranta di montato. Il film prenderà il nome della contea in cui è in gran parte ambientato e uscirà nell’ottobre del 1976, per vincere l’ambita statuetta qualche mese più tardi.

Non è così banale che l’eccezionalità di Harlan County, USA sia la storia che racconta: una lotta durissima e violenta contro i grandi gruppi energetici condotta dagli ultimi. La comunità dei minatori vive in baracche sugli Appalachi, senza acqua corrente; è decimata dalla povertà, dall’indigenza e dalle malattie, compresa l’antracosi (una patologia tipica dei minatori, che porta alla distruzione progressiva del tessuto polmonare).

E deve vedersela non solo con l’immediata conseguenza dello sciopero, cioè la decurtazione del già misero salario, ma anche con la violenza dei crumiri che, armati, sfondano i picchetti. Il tutto senza che la legge alzi un dito, o quasi: Kopple, infatti, ci regala uno dei momenti più alti e tesi del documentario proprio quando gli scioperanti e i crumiri si fronteggiano, entrambe le parti con armi alla mano e lo sceriffo locale a fare da mediatore.

Se questa è la vicenda principale narrata, ci sono alcune sottotrame, per così dire, ben presenti. Innanzitutto le lotte ai vertici della United Mine Workers of America (UMWA), la principale organizzazione sindacale dei minatori: scontri furiosi che portano ad accuse (poi rivelatesi fondate) di corruzione nei confronti di un leader e di omicidio su commissione di un rivale, con sterminio totale della famiglia di quest’ultimo.

Quella che rappresenta Kopple è l’America rurale, che parla un inglese stentato; l’America di “un fucile in ogni casa”; l’America della giustizia personale, delle lotte di potere e del profitto a tutti i costi. Ma è anche l’America cantata da Seeger, Springsteen o meglio, in questo caso, l’America del bluegrass. È la musica, infatti, la grande coprotagonista di questo documentario: una passione di Kopple che, non per niente, firmerà nel 1999 My Generation, incentrato sulle tre edizioni del Festival di Woodstock.

In questo caso, però, le aule comunali, le case e le manifestazioni raffigurate in Harlan County, USA risuonano dei banjo, delle chitarre e di pochi altri sporadici strumenti che servono per suonare una delle musiche più antiche e popolari degli USA. Sono le parole delle canzoni bluegrass a rendere immediatamente cronaca quel che accade, anche se risalgono agli anni ’30. Per i minatori, infatti, il tempo pare non scorrere mai, le vite immutabili come le loro condizioni lavorative: o quasi.

Vi svelo infatti che la conclusione delle vicende narrate nel documentario di Kopple è abbastanza positiva: “Anche grazie alla presenza della troupe”, hanno dichiarato congiuntamente gli interessati. Talvolta, insomma, il grande cinema serve.

Recensione pubblicata originariamente sul blog di Pampero Fundacion Cinema nel dicembre 2010

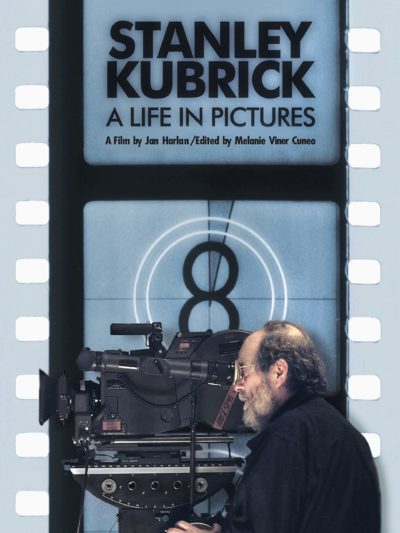

Due documentari non bastano per tracciare anche solo i contorni di una personalità artistica complessa come quella di Stanley Kubrick: crediamo sia interessante, però, giustapporre un prodotto ben confezionato, classico nella forma e nell’esposizione come

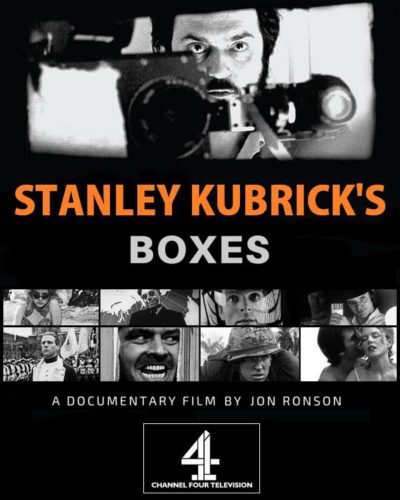

Due documentari non bastano per tracciare anche solo i contorni di una personalità artistica complessa come quella di Stanley Kubrick: crediamo sia interessante, però, giustapporre un prodotto ben confezionato, classico nella forma e nell’esposizione come  Stanley Kubrick’s Boxes, del 2008, ha un elemento comune, oltre al soggetto del documentario, con il titolo appena esaminato: il titolo è veritiero. Infatti Jon Ronson, conduttore radiofonico, giornalista, documentarista e autore – fra gli altri – del libro da cui è stato tratto il film L’uomo che fissava le capre, parla di un migliaio di scatole stipate in diversi spazi della residenza dei Kubrick il cui contenuto, organizzato maniacalmente dallo stesso Stanley, è pressoché sconosciuto.

Stanley Kubrick’s Boxes, del 2008, ha un elemento comune, oltre al soggetto del documentario, con il titolo appena esaminato: il titolo è veritiero. Infatti Jon Ronson, conduttore radiofonico, giornalista, documentarista e autore – fra gli altri – del libro da cui è stato tratto il film L’uomo che fissava le capre, parla di un migliaio di scatole stipate in diversi spazi della residenza dei Kubrick il cui contenuto, organizzato maniacalmente dallo stesso Stanley, è pressoché sconosciuto. Che cosa avete fatto il 24 luglio 2010? Io quel sabato, credo, non ho fatto nulla di eclatante, come è probabile, statisticamente, che sia vero per la stragrande maggioranza della popolazione del globo.

Che cosa avete fatto il 24 luglio 2010? Io quel sabato, credo, non ho fatto nulla di eclatante, come è probabile, statisticamente, che sia vero per la stragrande maggioranza della popolazione del globo. Nel dicembre 2010 TomDicillo scrive sul suo blog: “Quando mi sono svegliato stamane ho scoperto che When You’re Strange ha ricevuto una candidatura ai Grammy. La categoria è video di lungo formato (dvd), il che va bene, sebbene sia stato concepito, prodotto e distribuito come film”.

Nel dicembre 2010 TomDicillo scrive sul suo blog: “Quando mi sono svegliato stamane ho scoperto che When You’re Strange ha ricevuto una candidatura ai Grammy. La categoria è video di lungo formato (dvd), il che va bene, sebbene sia stato concepito, prodotto e distribuito come film”. Attenzione: leggere questo post vi farà immediatamente spendere un sacco di soldi. Già, perché in questo mondo di ladri, dove si scarica gratis di tutto, esistono ancora dei prodotti che ha senso comprare.

Attenzione: leggere questo post vi farà immediatamente spendere un sacco di soldi. Già, perché in questo mondo di ladri, dove si scarica gratis di tutto, esistono ancora dei prodotti che ha senso comprare. Una delle band più importanti e influenti della storia dell’hardcore celebra nel 2011 due anniversari: trentacinque anni dalla fondazione e dieci dallo scioglimento. Stiamo parlando dei Black Flag, che nel lasso intercorso tra il 1976 e il 1986 diedero davvero una spinta notevolissima all’undereground culturale statunitense e non solo.

Una delle band più importanti e influenti della storia dell’hardcore celebra nel 2011 due anniversari: trentacinque anni dalla fondazione e dieci dallo scioglimento. Stiamo parlando dei Black Flag, che nel lasso intercorso tra il 1976 e il 1986 diedero davvero una spinta notevolissima all’undereground culturale statunitense e non solo. “Tali padri, tali figli”, dice un vecchio adagio dalla natura piuttosto conservatrice. Ma se tuo padre si chiama Pablo Escobar?

“Tali padri, tali figli”, dice un vecchio adagio dalla natura piuttosto conservatrice. Ma se tuo padre si chiama Pablo Escobar? Chissà se i bambini di oggi vogliono ancora fare gli astronauti, quando pensano al loro futuro. Di certo questo documentario di tre quarti d’ora, Hubble 3D, potrebbe stimolare voglie di spazi infiniti, caschi, tute e razzi spaziali.

Chissà se i bambini di oggi vogliono ancora fare gli astronauti, quando pensano al loro futuro. Di certo questo documentario di tre quarti d’ora, Hubble 3D, potrebbe stimolare voglie di spazi infiniti, caschi, tute e razzi spaziali. In questo post si parla di Amazing Earth, un documentario per la televisione prodotto nel 1998, diretto da Brian Skilton e con la voce fuori campo di Patrick Stewart. Sì, il professor Xavier di X-Men, il capitano Picard di Star Trek, lui.

In questo post si parla di Amazing Earth, un documentario per la televisione prodotto nel 1998, diretto da Brian Skilton e con la voce fuori campo di Patrick Stewart. Sì, il professor Xavier di X-Men, il capitano Picard di Star Trek, lui. Chaplin sconosciuto (Unknown Chaplin, Kevin Brownlow e David Gill, 1982)

Chaplin sconosciuto (Unknown Chaplin, Kevin Brownlow e David Gill, 1982) Charlie – The Life and Art of Charlie Chaplin (Richard Schickel, 2003)

Charlie – The Life and Art of Charlie Chaplin (Richard Schickel, 2003)