Dagli archivi: Terminator 3 – Le macchine ribelli (Jonathan Mostow, 2003)

Terminator 3 – The Rise of the Machines

Terminator 3 – The Rise of the Machines

Di Jonathan Mostow

Con Arnold Schwarzenegger, Nick Stahl, Claire Danes, Kristianna Loken, David Andrews

Durata 109’

Distribuzione Medusa

La storia: Dieci anni dopo avere rischiato la pelle a causa del T-1000 inviato dal futuro per ucciderlo, John Connor deve fronteggiare la temibile Terminatrix, o TX, e anche il sistema Skynet, che ha creato un virus per bloccare l’intero sistema telematico mondiale. Ma, ancora una volta, dal futuro verrà inviato un Terminator per proteggere lui e quella che sarà la sua futura compagna nella vita e nella resistenza degli uomini contro le macchine, quando il giorno del giudizio è ormai imminente.

All’inizio di T3 John Connor ricorda le parole della madre Sarah: il futuro non è scritto, dipende da noi. E ammette di non esserne proprio convinto. Pur non essendo all’altezza del primo episodio, quest’ultimo film della serie Terminator condivide con esso un certo pessimismo di fondo, che fa sicuramente bene, e lo distanzia quindi (per alcuni versi) da Il giorno del giudizio.

John è uno sbandato, non ha una casa, non ha un lavoro fisso, non si sente assolutamente l’eletto, il futuro capo della resistenza. L’eletto. Cosa vi ricorda questa parola? Matrix, ovviamente. Niente di più lontano. Se, infatti, soprattutto nel secondo capitolo della trilogia dei Wachowski la filosofia spicciola, e soprattutto il tema del libero arbitrio, viene continuamente tirata fuori in un insostenibile (a mio avviso) e poco comprensibile eccesso didattico e didascalico, in questo film tutto rimane sullo sfondo, pur essendo presente, per fare spazio all’azione sfrenata. E per fortuna.

Il ritmo di T3 è magistrale, il film non lascia un attimo di tregua allo spettatore ed è divertente, pur non avendo eccessive pretese. I rari momenti di pausa sono stemperati da una buona dose di ironia, cosa a cui già T2 ci aveva abituato, ma senza esagerare, evitando di usarla come ultimo mezzo per mostrare di avere ancora qualcosa da dire. Spesso alcuni luoghi tipici riscontrabili nei due film precedenti sono rivisitati e capovolti.

Per esempio, Terminator appena arrivato nel presente è come sempre nudo e in cerca di vestirsi. Come nel secondo episodio, entra in un bar country&western, dove però, proprio quella sera, c’è una Ladies’ Night: a nessuna, quindi, fa paura l’enorme figura di Schwarzy, anzi, le avventrici guardano ammirate il suo corpaccione ignudo. Esattamente come il poliziotto che la ferma per eccesso di velocità guarda ammirato il seno della Terminatrix seduta in macchina, seno da lei rimodellato aggiungendo qualche taglia per l’occasione dopo avere visto una pubblicità di Victoria’s Secrets. A questo punto si potrebbe iniziare un bel discorso analitico sul corpo, corpo umano, corpo robotico… Ma no, non c’è tempo. E per fortuna.

Perché dopo dieci minuti di film è tutto un turbinio di inseguimenti, sparatorie e di esplosioni, cose a cui anche i due episodi precedenti ci avevano abituato. Cosa poteva rimanere da fare, allora, al valido Jonathan Mostow, per non sfigurare? Nel secondo Terminator l’inseguimento avviene con un camion? Qui c’è un’autogru, con braccio posto orizzontalmente, in modo da sfasciare più cose possibili ai due lati della strada. In una scena un elicottero entra a tutta velocità in una specie di hangar. Basta? No, perché, qualche secondo dopo, ecco irrompere un altro elicottero, secondo una logica dell’accumulo che risulta incredibilmente efficace.

I personaggi, poi, sono come devono essere: la TX è bellissima e spietata (e riconosce le persone leccando il loro sangue e acquisendo notizie sul loro codice genetico). Terminator ha ormai una sua ironia (involontaria per il personaggio, ma assai calcolata e modellata su quella che emerge dal secondo capitolo) e ha in dotazione un programma di lineamenti di psicologia integrato nella memoria (questo gli permette di dire battute che agghiacciano i due protagonisti, del tipo: “La vostra serenità è positiva, allontana l’ansia e la paura di morire”).

Forse è un po’ debole il personaggio interpretato da Clare Denis, Kate Brewster, ma in questo contesto funziona. E infine John Connor, che rimane lo stesso adorabile cazzone de Il giorno del giudizio, ma con in più, come dicevo, la consapevolezza che il suo ruolo è troppo grande per lui. Il confronto tra lui e Terminator, che potrebbe raggiungere pesantezze “filosofiche” inaudite, si limita a qualche momento efficace, in cui, appunto, emerge il tema del libero arbitrio e delle responsabilità del singolo rispetto alla collettività (ricordando vagamente, in qualche modo, alcuni punti di Spider Man).

Ma questo, lo ripeto, non è fondante. Viene accennato solamente, e tanto meglio per chi lo coglie (non ci vuole molto), ma chi non lo dovesse fare si può godere tutto comunque. John Connor rimane una persona spaesata, che guarda al futuro tra lui e Kate in maniera umana (della serie: ma pensa un po’, avrò dei figli con questa ragazza carina), e che rimane pieno di paure e di incertezze.

La scena finale del film è emblematica: i due rimangono al sicuro in una sorta di bunker e ricevono le prime chiamate via radio da parte dei sopravvissuti all’inevitabile giorno del giudizio: inizia la resistenza, di cui Connor, quindi, sarà il capo. Quando gli chiedono chi è che comanda laggiù, John esita molto, prima di dire il suo nome, e parla quasi mormorando. I due protagonisti si stringono la mano, per cercare un appoggio in un altro essere umano più che per altri motivi. John e Kate non si baciano mica, del resto è appena iniziata una guerra nucleare, a chi verrebbe in mente di farlo? Bravi.

Recensione originariamente apparsa su duellanti, ottobre 2003

Sex is comedy

Sex is comedy

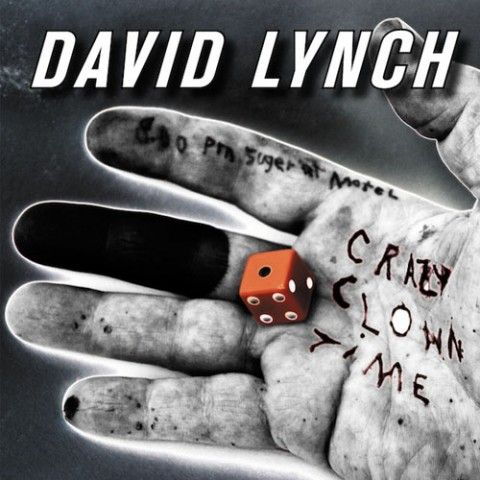

Esce oggi Crazy Clown Time, di

Esce oggi Crazy Clown Time, di  La voce di Lynch, quindi, è al centro di tutto, anche dell’ossessiva litania al vocoder di “Strange Unproductive Thinking”, del blues distortissimo di

La voce di Lynch, quindi, è al centro di tutto, anche dell’ossessiva litania al vocoder di “Strange Unproductive Thinking”, del blues distortissimo di  Con la presentazione di La guerra in cucina che terrò domani alle 16 alla

Con la presentazione di La guerra in cucina che terrò domani alle 16 alla