Loffi di Capodanno

Nei giorni scorsi un argomento, come sempre, è stato tabù: piuttosto che fare o rispondere alla domanda “che cosa fai a Capodanno?” la gente si immergeva in profonde discussioni sul caso Unipol o si esercitava in appassionati commenti alla biografia del nuovo governatore della Banca d’Italia (Draghi: ragazzi, con un nome così secondo me siamo a cavallo).

Nei giorni scorsi un argomento, come sempre, è stato tabù: piuttosto che fare o rispondere alla domanda “che cosa fai a Capodanno?” la gente si immergeva in profonde discussioni sul caso Unipol o si esercitava in appassionati commenti alla biografia del nuovo governatore della Banca d’Italia (Draghi: ragazzi, con un nome così secondo me siamo a cavallo).

Una cosa mi ha colpito, però: che quando l’argomento veniva infine affrontato si dipingevano sui volti delle espressioni inedite. Non la tipica espressione da punto interrogativo, che ha come corollario “qualsiasi cosa tu faccia, contami, ci sono anche io, perché quest’anno sono disperato”. Non la tipica faccia da quello che la sa lunga, ed è stato invitato ad un esclusivo party con modelle e modelli ai quali è stato vietato di indossare qualsiasi vestito che abbia una superficie superiore ai dieci centimetri quadri. Nessuno ha anche urlato cose come “ma che me frega, io ho comprato una pasticca grande come un 33 giri e me la smangiucchio passandomi tutte le discoteche della riviera”.

Piuttosto, tutti avevano stampata sul volto la stessa faccia che ho visto spesso, nell’ultimo anno: una faccia che comunicava apatia, insoddisfazione, scoglionamento, lasciami perdere.

Ecco, allora l’augurio sincero che faccio a tutti per il prossimo anno è questo senso di disagio, insicurezza, stanchezza, impotenza rimanga ancorato all’ultimo minuto del 2005, e che si possa vivere il 2006 più sereni, leggeri, contenti e sorridenti.

Ehi, ragazzi: ma allora il Prozac fa veramente miracoli!

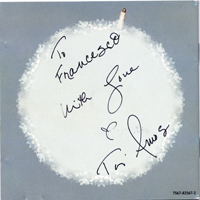

fissa negli occhi, quando parla. Ora voi, miei piccoli lettori, mi direte: “Ma come, ti fissa negli occhi e tu riesci a scrivere queste cose? Dovresti essere morto più di ventiquattro ore fa”. E invece no. Perché è come si dice, ve lo giuro. Questa donna è speciale. Ti mette a suo agio senza apparentemente fare niente, anche se è stanca è attenta a quello che le viene detto, ci pensa prima di rispondere ad una domanda (e per quanto mi sia sforzato, è improbabile che le mie domande le risultino del tutto inedite). Tant’è che mi sblocco dal mio mutismo adorante e inizio a conversare con lei, e la sento vicina come l’ho sempre sentita. (Ogni tanto una voce mi ripete “Ma ti rendi conto? Tori Amos è seduta qui davanti a te e state parlando”, ma le dico che deve studiare per il compito di mate e lei torna buona nei miei diciassette anni.)

fissa negli occhi, quando parla. Ora voi, miei piccoli lettori, mi direte: “Ma come, ti fissa negli occhi e tu riesci a scrivere queste cose? Dovresti essere morto più di ventiquattro ore fa”. E invece no. Perché è come si dice, ve lo giuro. Questa donna è speciale. Ti mette a suo agio senza apparentemente fare niente, anche se è stanca è attenta a quello che le viene detto, ci pensa prima di rispondere ad una domanda (e per quanto mi sia sforzato, è improbabile che le mie domande le risultino del tutto inedite). Tant’è che mi sblocco dal mio mutismo adorante e inizio a conversare con lei, e la sento vicina come l’ho sempre sentita. (Ogni tanto una voce mi ripete “Ma ti rendi conto? Tori Amos è seduta qui davanti a te e state parlando”, ma le dico che deve studiare per il compito di mate e lei torna buona nei miei diciassette anni.)