Dagli archivi: Wild Man Blues (Barbara Kopple, 1997)

Ebbene sì, care lettrici e cari lettori di questo blog: io Woody Allen l’ho visto, all’Auditorium di Roma, il 31 marzo scorso. L’ho visto salire sul palco, vestito esattamente come me l’aspettavo (camicia e pantaloni di velluto a coste), con la sua New Orleans Jazz Band, con la quale suona da un quarto di secolo.

Ebbene sì, care lettrici e cari lettori di questo blog: io Woody Allen l’ho visto, all’Auditorium di Roma, il 31 marzo scorso. L’ho visto salire sul palco, vestito esattamente come me l’aspettavo (camicia e pantaloni di velluto a coste), con la sua New Orleans Jazz Band, con la quale suona da un quarto di secolo.

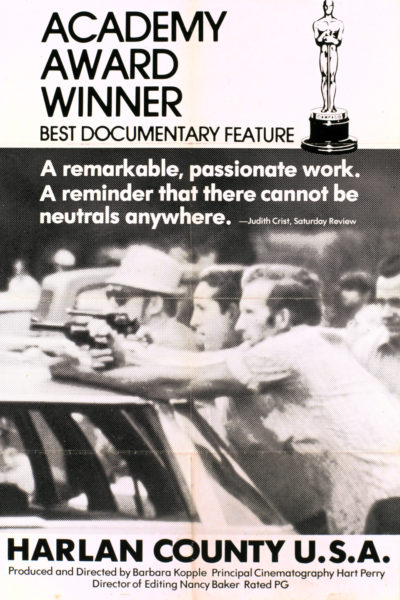

Woody Allen l’ha visto (e molto) anche Barbara Kopple, di cui abbiamo già parlato a proposito di Harlan County, USA, nel 1996. Da ore e ore di girato, la Kopple ha fatto uscire nel 1997 Wild Man Blues. Il documentario, in pratica, segue Allen e la sua band (e non solo) in un tour europeo, tra Spagna, Italia e Gran Bretagna.

Dico “non solo” perché in quel periodo Woody aveva lasciato tutti di stucco a causa del fidanzamento con Soon Yi, figlia adottiva della ex Mia Farrow. Inoltre, grazie alla macchina da presa della Kopple, conosciamo anche membri della famiglia di Allen: sorella e genitori, in particolare.

Nelle note di copertina del DVD la Kopple spiega che la spinta per girare questo documentario è stata soprattutto l’attività cinematografica di Allen: e come contraddirla? L’Allen cineasta è ben presente, per quanto il documentario si sforzi di parlare di musica: e che musica!

Allen, lo sanno soprattutto i suoi fan, ama da morire il jazz classico. Le sue predilezioni, però, oltre ai grandi come Cole Porter e Gershwin, vanno soprattutto alla musica che ha originato il tutto: quelle canzoni, spesso solo strumentali, suonate negli Stati del sud, che univano la ripetitività delle work song, e di conseguenza del blues, con una tavolozza sonora più ricca.

Piccoli complessi, che si esibivano nei cassoni dei camion per aggirare leggi strettissime sui concerti in pubblico: un banjo, una batteria, qualche fiato. Una musica che, dice Allen all’inizio del documentario forse esagerando, “non interessa a nessuno”.

Eppure Woody la suona, imperterrito, prima in un piccolo pub di New York tutti i lunedì sera (leggenda vuole che a causa di uno di questi concerti non andò a Los Angeles a ritirare l’Oscar per Io e Annie: ma tutti i fan di Allen sanno che lui odia la California), più recentemente nel lussuoso Carlton Hotel di Manhattan (se vi interessa ci sono da sborsare diverse decine di dollari per avere un tavolo, nelle sere in cui la New Orleans Jazz Band si esibisce).

È vero che questa musica non interessa a nessuno?

Diciamo che interessa relativamente alla Kopple, affascinata soprattutto dalla persona-Allen, ben lontana dalle aperture che, negli ultimi anni, Woody ha concesso alla stampa.

Interessa relativamente anche al pubblico che affolla i suoi concerti.

Ma interessa moltissimo ad Allen stesso: questo si percepisce in Wild Man Blues, backstage dopo backstage e albergo dopo albergo. È una passione che viene dopo il cinema, ma non si distacca da esso così tanto.

Verso la fine del documentario Allen osserva che il tour è finito: il tempo è passato, è ora di tornare a New York, a mostrare i souvenir del viaggio in Europa ai genitori.

In questi piccoli sprazzi la Kopple riesce ad avere un occhio particolare e ci rivela davvero qualcosa di inedito di un’icona dell’oggi. Per il resto il film è un documento curioso di un hobby importante di un grande scrittore e regista.

Recensione pubblicata originariamente sul blog di Pampero Fundacion Cinema nel febbraio 2011

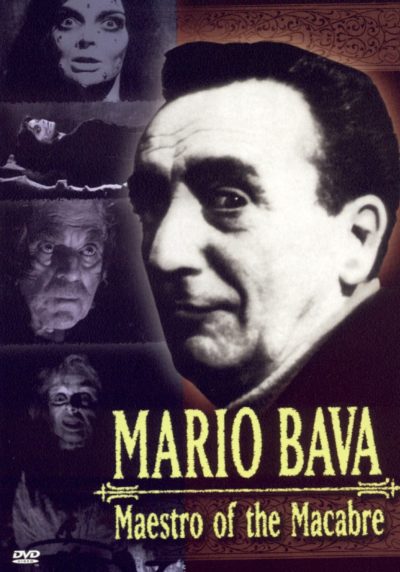

Il detto “Nemo propheta in patria” è spesso abusato, ma non è un caso che l’unico documentario su una delle nostre glorie cinematografiche nazionali, Mario Bava, sia di produzione statunitense. Furono infatti per primi statunitensi, francesi e inglesi ad apprezzare i film di Bava, il cui riconoscimento in Italia è cosa tutto sommato recente.

Il detto “Nemo propheta in patria” è spesso abusato, ma non è un caso che l’unico documentario su una delle nostre glorie cinematografiche nazionali, Mario Bava, sia di produzione statunitense. Furono infatti per primi statunitensi, francesi e inglesi ad apprezzare i film di Bava, il cui riconoscimento in Italia è cosa tutto sommato recente. Barbara Kopple è del 1946, quindi ha più o meno venticinque anni quando decide che il suo secondo documentario, dopo il film collettivo Winter Soldier, avrà a che fare con i sindacati dei minatori americani: c’è una lotta interna nel mondo corporativo di una delle categorie di lavoratori più sfruttate e sottopagate in assoluto. Barbara Kopple ha circa 30 anni quando vince un Oscar per il migliore documentario. Quello che accade in questi cinque anni è Harlan County, USA.

Barbara Kopple è del 1946, quindi ha più o meno venticinque anni quando decide che il suo secondo documentario, dopo il film collettivo Winter Soldier, avrà a che fare con i sindacati dei minatori americani: c’è una lotta interna nel mondo corporativo di una delle categorie di lavoratori più sfruttate e sottopagate in assoluto. Barbara Kopple ha circa 30 anni quando vince un Oscar per il migliore documentario. Quello che accade in questi cinque anni è Harlan County, USA. Nel dicembre 2010 TomDicillo scrive sul suo blog: “Quando mi sono svegliato stamane ho scoperto che When You’re Strange ha ricevuto una candidatura ai Grammy. La categoria è video di lungo formato (dvd), il che va bene, sebbene sia stato concepito, prodotto e distribuito come film”.

Nel dicembre 2010 TomDicillo scrive sul suo blog: “Quando mi sono svegliato stamane ho scoperto che When You’re Strange ha ricevuto una candidatura ai Grammy. La categoria è video di lungo formato (dvd), il che va bene, sebbene sia stato concepito, prodotto e distribuito come film”. Chaplin sconosciuto (Unknown Chaplin, Kevin Brownlow e David Gill, 1982)

Chaplin sconosciuto (Unknown Chaplin, Kevin Brownlow e David Gill, 1982) Charlie – The Life and Art of Charlie Chaplin (Richard Schickel, 2003)

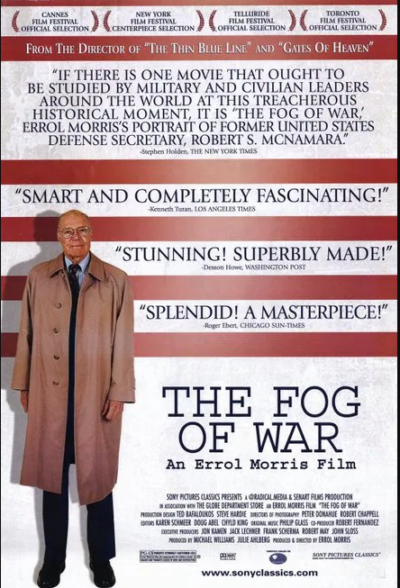

Charlie – The Life and Art of Charlie Chaplin (Richard Schickel, 2003) C’è un nome che ricorre nella storia statunitense della seconda metà del secolo scorso: quello di Robert McNamara, nato nel 1916. Un uomo che ha svolto dei ruoli fondamentali nella politica estera USA e, di conseguenza, negli equilibri mondiali, in uno dei periodi chiave della storia dell’umanità: quello che va dal secondo conflitto mondiale alla Guerra fredda. Ottavo segretario della difesa degli Stati Uniti, si trova a ricoprire il delicato incarico proprio nella prima fase della guerra del Vietnam.

C’è un nome che ricorre nella storia statunitense della seconda metà del secolo scorso: quello di Robert McNamara, nato nel 1916. Un uomo che ha svolto dei ruoli fondamentali nella politica estera USA e, di conseguenza, negli equilibri mondiali, in uno dei periodi chiave della storia dell’umanità: quello che va dal secondo conflitto mondiale alla Guerra fredda. Ottavo segretario della difesa degli Stati Uniti, si trova a ricoprire il delicato incarico proprio nella prima fase della guerra del Vietnam. Di Robert Schwentke

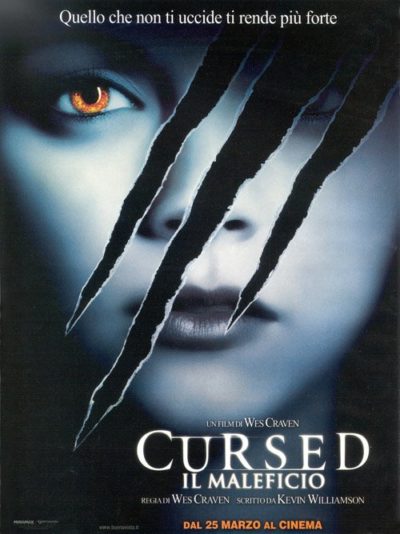

Di Robert Schwentke Cursed

Cursed Ocean’s Twelve

Ocean’s Twelve