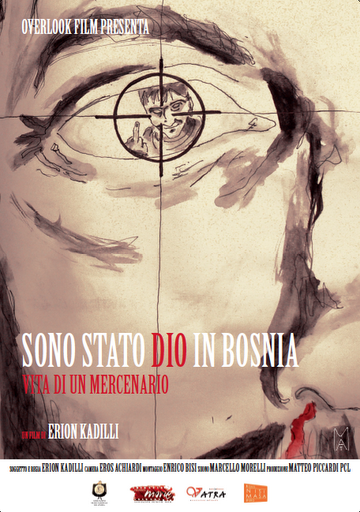

Dagli archivi: Sono stato Dio in Bosnia – Vita di un mercenario (Erion Kadilli, 2010)

Vi ricordate la guerra nei Balcani? Si è trattato di uno dei conflitti più cruenti, spietati, feroci e incomprensibili nella storia dell’uomo. E questo non lo dico io, ma uno che la guerra l’ha fatta: Stefano Delle Fave. È lui il protagonista assoluto del documentario Sono stato Dio in Bosnia – Vita di un mercenario, realizzato dal regista italo-albanese Erion Kadilli.

Vi ricordate la guerra nei Balcani? Si è trattato di uno dei conflitti più cruenti, spietati, feroci e incomprensibili nella storia dell’uomo. E questo non lo dico io, ma uno che la guerra l’ha fatta: Stefano Delle Fave. È lui il protagonista assoluto del documentario Sono stato Dio in Bosnia – Vita di un mercenario, realizzato dal regista italo-albanese Erion Kadilli.

Delle Fave vive un’adolescenza non proprio felice a Bordighera, collezionando guai con la giustizia e una passione per il giornalismo. Proprio in qualità di giornalista-fotografo decide di andare in Croazia: siamo nei primi anni ’90 e la situazione nella ex-Yugoslavia inizia a farsi pesantissima, al punto tale che la sua “guardia del corpo”, una soldatessa dell’esercito croato, gli muore tra le braccia colpita da una raffica di mitra. Delle Fave perde definitivamente la boccia e inizia la sua carriera di soldato di ventura, prima in Croazia e poi in Bosnia.

Kadilli decide di affidare la narrazione di tutto a questo quarantenne che si definisce “pazzo” (mentre “Hitler era solo un folle”), che confessa delitti raccapriccianti (ma dirà sempre il vero?), e che racconta senza peli sulla lingua la guerra e il codazzo di orrore, soldi e sangue che ogni conflitto si porta dietro.La camera è fissa sul mercenario, soprannominato “Red Devil” nei Balcani. Coscientemente, il regista compare appena in campo per le prime domande ma, mano a mano che il film va avanti, rimaniamo da soli con gli occhi spiritati di Delle Fave e ascoltiamo quello che ha da dirci.

Tuttavia non di sole interviste è fatto Sono stato Dio in Bosnia: una parte notevole del documentario, infatti, è affidata a materiali di repertorio di tipo molto diverso. Da un lato ci sono i filmati girati dal mercenario in Croazia e Bosnia; dall’altro ci sono filmati della RAI in cui Stefano Delle Fave è protagonista. Eh già, perché una puntata di un’edizione di Domenica In, condotta da Elisabetta Gardini e Toto Cutugno, ebbe proprio lui come ospite. Lì, sul divano azzurro, davanti a scenografie pastello, il poco più che ventenne Delle Fave raccontava la sua guerra, rispondeva a domande come “Cosa si prova a uccidere un uomo?” e altre amenità.

Basterebbe questo, e i contrasti che il film solleva, perché Sono stato Dio in Bosnia rimanga nello stomaco e nel cervello per molto tempo: invece Kadilli esagera appena un po’, calcando inutilmente la mano su una traballante critica alla società dello spettacolo, tirando fuori il seggio europeo della Gardini e una citazione di Adorno in capo al film. Peccato, ma sono nei in un prodotto a budget bassissimo e dal fiero spirito indipendente che speriamo non sia relegato a proiezioni sporadiche qua e là.

Recensione pubblicata originariamente sul blog di Pampero Fundacion Cinema nel febbraio 2011

Ebbene sì, care lettrici e cari lettori di questo blog: io Woody Allen

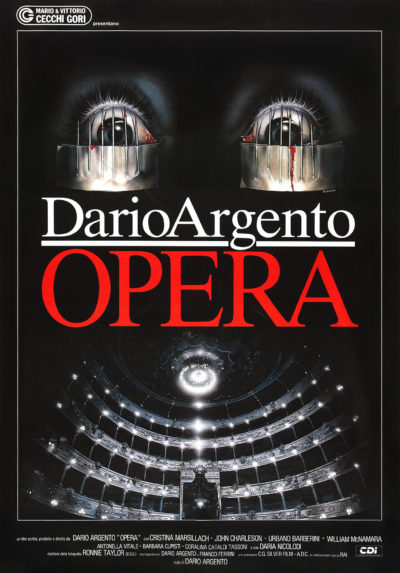

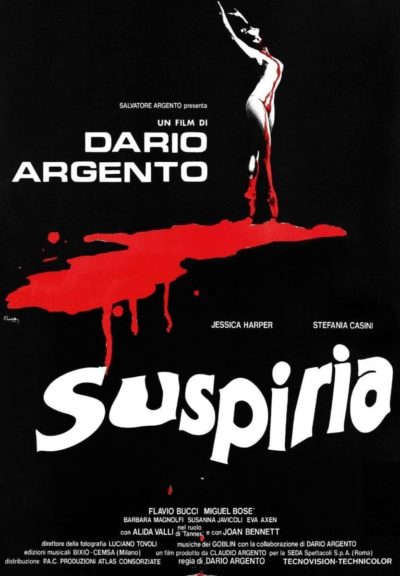

Ebbene sì, care lettrici e cari lettori di questo blog: io Woody Allen  L’uso della soggettiva che fai è a volte veramente rigoroso: quando Betty in Opera è bendata, o ha il collirio negli occhi, tu fai vedere il lembo della benda, oppure una visione deformata dalla presenza del liquido. D’altro canto, non sempre scegli di rappresentare con la soggettiva uno stato interiore. Per esempio, quando Christine in Il fantasma dell’Opera si sente male, usi una soggettiva sfocata; quando succede lo stesso a Susy in Suspiria, la soggettiva è normale. Quando senti di dovere essere “corretto dal punto di vista fisiologico”, e quando, invece, non credi sia necessario?

L’uso della soggettiva che fai è a volte veramente rigoroso: quando Betty in Opera è bendata, o ha il collirio negli occhi, tu fai vedere il lembo della benda, oppure una visione deformata dalla presenza del liquido. D’altro canto, non sempre scegli di rappresentare con la soggettiva uno stato interiore. Per esempio, quando Christine in Il fantasma dell’Opera si sente male, usi una soggettiva sfocata; quando succede lo stesso a Susy in Suspiria, la soggettiva è normale. Quando senti di dovere essere “corretto dal punto di vista fisiologico”, e quando, invece, non credi sia necessario? Ho cercato di dimostrare che non esistono le cosiddette “soggettive senza soggetto”. Per farlo ho analizzato la sequenza dell’uccisione di Daniel, il pianista cieco, in Suspiria. Mi vuoi parlare di questo brano di film, non tanto dal lato tecnico, quanto spiegando come e perché hai scelto determinate inquadrature, come i campi lunghissimi, i carrelli laterali dietro i colonnati (come se qualcuno stesse spiando Daniel), fino ad arrivare alla famosa soggettiva dell’uccello di pietra?

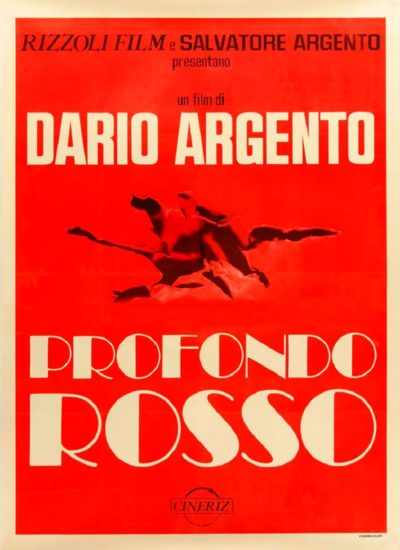

Ho cercato di dimostrare che non esistono le cosiddette “soggettive senza soggetto”. Per farlo ho analizzato la sequenza dell’uccisione di Daniel, il pianista cieco, in Suspiria. Mi vuoi parlare di questo brano di film, non tanto dal lato tecnico, quanto spiegando come e perché hai scelto determinate inquadrature, come i campi lunghissimi, i carrelli laterali dietro i colonnati (come se qualcuno stesse spiando Daniel), fino ad arrivare alla famosa soggettiva dell’uccello di pietra? Proprio con Profondo rosso, la forma-soggettiva si scardina: la macchina da presa tende a imitare la soggettiva, con effetti di tensione notevoli. Il processo giunge a compimento in un film come Opera. Mi puoi parlare di come si è evoluta la tua poetica della visione?

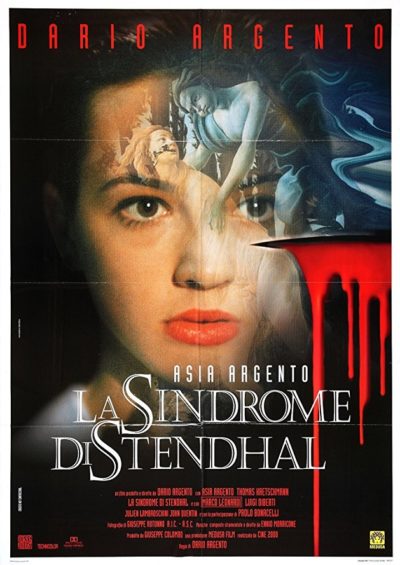

Proprio con Profondo rosso, la forma-soggettiva si scardina: la macchina da presa tende a imitare la soggettiva, con effetti di tensione notevoli. Il processo giunge a compimento in un film come Opera. Mi puoi parlare di come si è evoluta la tua poetica della visione? Il modo che hai di segnalare il flashback è molto lontano dalla rappresentazione classica. In particolare in La sindrome di Stendhal usi una volta il quadro nella camera d’albergo di Anna come fosse una “porta temporale”.

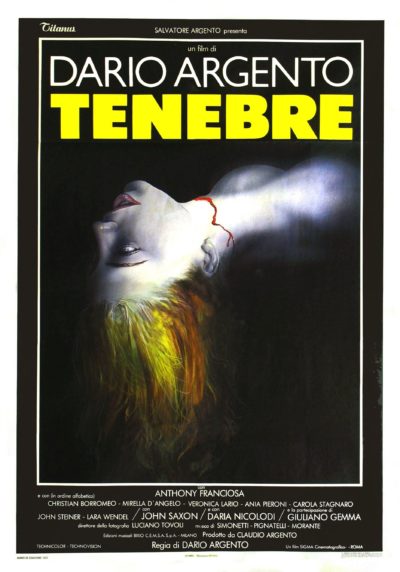

Il modo che hai di segnalare il flashback è molto lontano dalla rappresentazione classica. In particolare in La sindrome di Stendhal usi una volta il quadro nella camera d’albergo di Anna come fosse una “porta temporale”. Tenebre mi è sembrato un vero e proprio trattato di teoria del cinema giallo, ma non solo. Quanto c’è di te, della tua vita, dei tuoi lavori precedenti e dei lavori di altri nei tuoi film? E quanto è presente una dimensione più generalmente metacinematografica?

Tenebre mi è sembrato un vero e proprio trattato di teoria del cinema giallo, ma non solo. Quanto c’è di te, della tua vita, dei tuoi lavori precedenti e dei lavori di altri nei tuoi film? E quanto è presente una dimensione più generalmente metacinematografica?

Continuiamo a invocare il nome di Pier Paolo Pasolini con la stessa disperazione con cui lo fa un Paese bisognoso di eroi, nell’accezione brechtiana del termine; e proprio sulla voce un po’ nasale e severa del poeta, scrittore e regista, unita a immagini di repertorio che raccontano l’Italia dal secondo dopoguerra, è costruito il bel documentario del 2006 di Matteo Cerami e Mario Sesti, edito da Feltrinelli in un cofanetto con un libro che contiene i testi del film e altri ancora.

Continuiamo a invocare il nome di Pier Paolo Pasolini con la stessa disperazione con cui lo fa un Paese bisognoso di eroi, nell’accezione brechtiana del termine; e proprio sulla voce un po’ nasale e severa del poeta, scrittore e regista, unita a immagini di repertorio che raccontano l’Italia dal secondo dopoguerra, è costruito il bel documentario del 2006 di Matteo Cerami e Mario Sesti, edito da Feltrinelli in un cofanetto con un libro che contiene i testi del film e altri ancora. Esperimento: pensate forte a Klaus Kinski. Che vi viene in mente? Probabilmente il profilo di un pazzo o, se ne sapete di cinema, ma soprattutto se vedete i film, avrete ricordato l’attore tedesco in Aguirre, furore di Dio, o in Fitzcarraldo, o ancora in Woyzeck, Nosferatu o Cobra Verde. Questi sono i cinque film che hanno riunito Klaus Kinski e Werner Herzog tra il 1972 e il 1987. Apparentemente l’unione casuale di un geniale e folle regista con un geniale e folle attore. Ma, come si scopre in Kinski, il mio nemico più caro (1999), forse le cose non stanno così.

Esperimento: pensate forte a Klaus Kinski. Che vi viene in mente? Probabilmente il profilo di un pazzo o, se ne sapete di cinema, ma soprattutto se vedete i film, avrete ricordato l’attore tedesco in Aguirre, furore di Dio, o in Fitzcarraldo, o ancora in Woyzeck, Nosferatu o Cobra Verde. Questi sono i cinque film che hanno riunito Klaus Kinski e Werner Herzog tra il 1972 e il 1987. Apparentemente l’unione casuale di un geniale e folle regista con un geniale e folle attore. Ma, come si scopre in Kinski, il mio nemico più caro (1999), forse le cose non stanno così. Jimi Hendrix, si sa, è una delle icone del rock: sembra una frase fatta, ma la parola “icona” può avere come significato quello di immagine condivisa e immediatamente riconoscibile. Ecco quindi che ci vengono in mente le copertine dei dischi o gli scatti dei concerti più famosi del chitarrista, spesso tratte dalle esibizioni a Monterey, Woodstock e all’Isola di Wight.

Jimi Hendrix, si sa, è una delle icone del rock: sembra una frase fatta, ma la parola “icona” può avere come significato quello di immagine condivisa e immediatamente riconoscibile. Ecco quindi che ci vengono in mente le copertine dei dischi o gli scatti dei concerti più famosi del chitarrista, spesso tratte dalle esibizioni a Monterey, Woodstock e all’Isola di Wight. A Pieve Santo Stefano, un paesino di meno di quattromila abitanti in provincia di Arezzo, esiste da una quindicina d’anni l’Archivio Diaristico Nazionale. Il nome spiega tutto: in questa sede, aperta alla consultazione pubblica, vengono conservati diari, memorie ed epistolari inviati dalla gente comune. Chiunque, come si diceva, può sfogliarli: ogni testo, infatti, è catalogato e archiviato con estrema precisione.

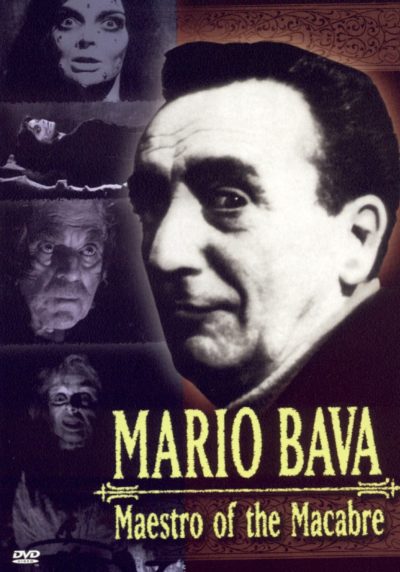

A Pieve Santo Stefano, un paesino di meno di quattromila abitanti in provincia di Arezzo, esiste da una quindicina d’anni l’Archivio Diaristico Nazionale. Il nome spiega tutto: in questa sede, aperta alla consultazione pubblica, vengono conservati diari, memorie ed epistolari inviati dalla gente comune. Chiunque, come si diceva, può sfogliarli: ogni testo, infatti, è catalogato e archiviato con estrema precisione. Il detto “Nemo propheta in patria” è spesso abusato, ma non è un caso che l’unico documentario su una delle nostre glorie cinematografiche nazionali, Mario Bava, sia di produzione statunitense. Furono infatti per primi statunitensi, francesi e inglesi ad apprezzare i film di Bava, il cui riconoscimento in Italia è cosa tutto sommato recente.

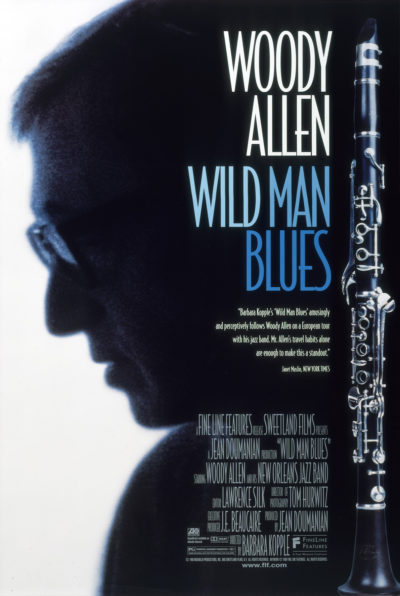

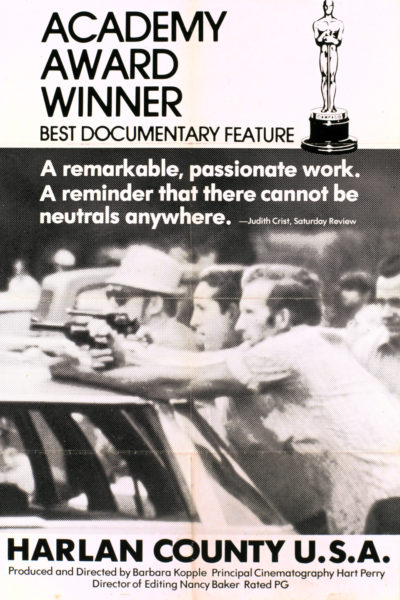

Il detto “Nemo propheta in patria” è spesso abusato, ma non è un caso che l’unico documentario su una delle nostre glorie cinematografiche nazionali, Mario Bava, sia di produzione statunitense. Furono infatti per primi statunitensi, francesi e inglesi ad apprezzare i film di Bava, il cui riconoscimento in Italia è cosa tutto sommato recente. Barbara Kopple è del 1946, quindi ha più o meno venticinque anni quando decide che il suo secondo documentario, dopo il film collettivo Winter Soldier, avrà a che fare con i sindacati dei minatori americani: c’è una lotta interna nel mondo corporativo di una delle categorie di lavoratori più sfruttate e sottopagate in assoluto. Barbara Kopple ha circa 30 anni quando vince un Oscar per il migliore documentario. Quello che accade in questi cinque anni è Harlan County, USA.

Barbara Kopple è del 1946, quindi ha più o meno venticinque anni quando decide che il suo secondo documentario, dopo il film collettivo Winter Soldier, avrà a che fare con i sindacati dei minatori americani: c’è una lotta interna nel mondo corporativo di una delle categorie di lavoratori più sfruttate e sottopagate in assoluto. Barbara Kopple ha circa 30 anni quando vince un Oscar per il migliore documentario. Quello che accade in questi cinque anni è Harlan County, USA.