RicordaRivoluzioni

Sento per bene solo adesso, dopo mesi dalla sua uscita, il disco d’esordio degli Offlaga Disco Pax, Socialismo tascabile (prove tecniche di trasmissione).

Sento per bene solo adesso, dopo mesi dalla sua uscita, il disco d’esordio degli Offlaga Disco Pax, Socialismo tascabile (prove tecniche di trasmissione).

I richiami musicali sono evidenti: senza sforzarsi troppo, viene subito in mente lo stile dei CCCP, quello più parlato e meno legato al punk. Ma il richiamo è solo superficiale, e non può andare più a fondo, se vogliamo guardare bene, perché sono passati degli anni importanti.

I CCCP suonano sentendo nell’aria la caduta del blocco sovietico: descrivono il mutamento in atto sotto i loro occhi, cosa difficilissima, e tentano di fissarne alcuni punti, tra un pezzo e l’altro dei loro dischi.

I CCCP suonano sentendo nell’aria la caduta del blocco sovietico: descrivono il mutamento in atto sotto i loro occhi, cosa difficilissima, e tentano di fissarne alcuni punti, tra un pezzo e l’altro dei loro dischi.

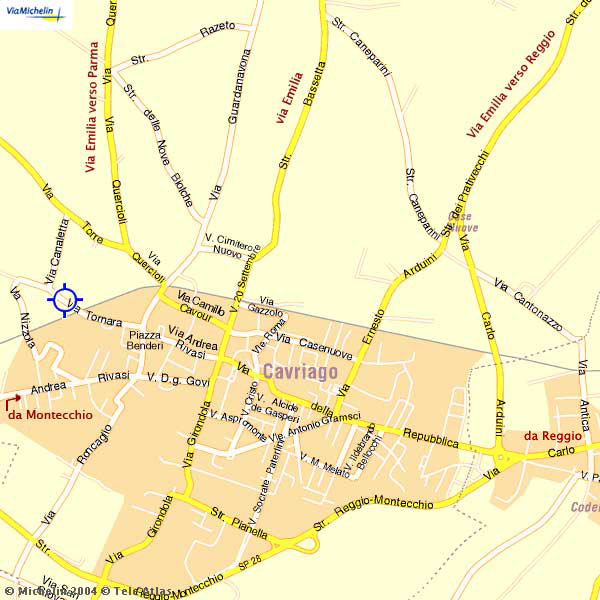

Gli ODP iniziano a suonare quando l’89 è passato da un pezzo. La loro operazione, quindi, è dichiaratamente un recupero della memoria, dell’Italia socialista (e quanto è difficile ormai associare il nostro paese a questo aggettivo senza pensare a Craxi bersagliato di monetine fuori dall’hotel Raphael, almeno per chi, come me, è nato alla fine degli anni ’70), dell’Emilia rossa, la stessa regione – ma decisamente non gli stessi luoghi – nella quale vivo da quasi dieci anni. Cavriago, un paese alle porte di Reggio, come capitale dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Italiane. Cavriago e la sua via Carlo Marx, e il busto di Lenin, tuttora sindaco onorario del paese.

L’infanzia aromatizzata al cinnamon, i racconti di partigiani narrati dagli stessi partigiani, il partito comunista al 70, ma anche 80 per cento.

L’infanzia aromatizzata al cinnamon, i racconti di partigiani narrati dagli stessi partigiani, il partito comunista al 70, ma anche 80 per cento.

Gli ODP sanno che tutto questo non esiste più, non si rifugiano nel ricordo, lo evocano, con oggetti, sapori, frasi, toponomastiche, in un’operazione che non può non ricordare quella di Matteo B. Bianchi (e di altri prima di lui). E non si vergognano di usare parole come socialista, nel senso vero del termine, di chiamare la figlia del sindaco “compagna”, ma senza il sorrisetto ironico che usiamo “noialtri”, nati irrimediabilmente post.

Ma non pensiate che gli ODP siano seriosi: come tutte le persone intelligenti usano l’ironia nelle giuste dosi, quando più serve, e, prima che suonare, scrivono dei racconti bellissimi che hanno forza evocatrice per tutti. Anche per me, così lontano da tutto questo.

Penso a me, da piccolo, nella sezione del Partito comunista, in una città che rimarrà sempre e comunque democratico-cristiana, anche quando il primo di questi due termini perderà irrimediabilmente di significato. Penso a me più grandicello, che raccolgo firme nel corso della cittadina e prendo insulti, o, quando va bene, occhiatacce. Penso a me, che sogno l’Emilia cantata dai CCCP, e invece mi trovo a due passi qualcosa che sta cambiando, la Slovenia, della quale non riesco ad avere un’occhiata approfondita e critica, perché tutto è troppo veloce, rapido, e si muove al ritmo schizoide, fatto di esaltazione e depressione, delle droghe sintetiche che sono così diffuse tra i miei coetanei “di là dal confine”. Penso a me a Bologna, appena arrivato, e a come sguazzo in quello che apparentemente mi sembra un “mondo giusto”, ma che in realtà è, anch’esso, drammaticamente in fase di rapida mutazione.

Penso che, di un sacco di cose, non ho i miei ricordi, ma quelli degli altri.

Grazie, Offlaga Disco Pax, perché mi avete regalato una nostalgia di cui posso appena distinguere i contorni.

Se non conoscete gli ODP, manderò qualche loro pezzo stasera a Monolocane. In diretta dalle 2230 sulle frequenze di Città del Capo – Radio Metropolitana, o in streaming qui o qui.

[mixcloud https://www.mixcloud.com/Monolocane/monolocane-21-aprile-2005/ width=100% height=120 hide_cover=1]

Quando il palco è sgombrato, sembra che anche il rumore del concerto precedente si sia diradato: l’unica costante è il freddo. I Karate escono, e attaccano con “Alingual”, una delle canzoni più lente dell’ultimo disco Pockets. Sono così: o ci stai, o puoi andartene a bere qualcosa. Loro suonano e basta, per loro stessi e per chi li vuole ascoltare. Sì, anche per quei tre fan dei Redworms’ Farm completamente ubriachi che continuano a gridare “karate” per tutto il tempo, tanto che mi verrebbe da avvicinarmi a Geoff Farina e sussurrargli: “Oh, non ci badare, eh. Sta’ qua, finisci il concerto, su, su, dai.” Ma Farina sta bene, abbozza qualche parola in italiano, senza dire “spaghetti”, saluta, ringrazia, dice che ha il naso chiuso, continua, suona, improvvisa. Soltanto un paio di pezzi da Some Boots, più di qualcuno da Unsolved, i necessari richiami all’ultima uscita.

Quando il palco è sgombrato, sembra che anche il rumore del concerto precedente si sia diradato: l’unica costante è il freddo. I Karate escono, e attaccano con “Alingual”, una delle canzoni più lente dell’ultimo disco Pockets. Sono così: o ci stai, o puoi andartene a bere qualcosa. Loro suonano e basta, per loro stessi e per chi li vuole ascoltare. Sì, anche per quei tre fan dei Redworms’ Farm completamente ubriachi che continuano a gridare “karate” per tutto il tempo, tanto che mi verrebbe da avvicinarmi a Geoff Farina e sussurrargli: “Oh, non ci badare, eh. Sta’ qua, finisci il concerto, su, su, dai.” Ma Farina sta bene, abbozza qualche parola in italiano, senza dire “spaghetti”, saluta, ringrazia, dice che ha il naso chiuso, continua, suona, improvvisa. Soltanto un paio di pezzi da Some Boots, più di qualcuno da Unsolved, i necessari richiami all’ultima uscita.