Efficienza fiscale

No, diciamolo, perché se no qua non ci accorgiamo mai dei progressi che si fanno: l’altro giorno mi è arrivata una raccomandata dalla Agenzie delle Entrate. Ora, quando arriva una missiva di tal guisa, è bene spaventarsi, perché solo raramente la suddetta busta contiene, che ne so, un rimborso. Solitamente la lettera è del tipo “Ricordati che devi morire”, oppure è una multa.

Avrei quasi preferito un bigliettino “memento mori” scritto a mano, ma invece no. “Irregolarità nella dichiarazione dei redditi 2010”. Multa. Di dodici euro e cinquanta centesimi. Che sono andato a pagare mezz’ora dopo avere ricevuto la raccomandata, ché è bene non scherzare con certe Agenzie.

In fondo sono contento di questa sanzione: perché se l’ho ricevuta io, che guadagno neanche novecento euro al mese, chissà quanti soldi entreranno nelle casse dello Stato dai milionari: un errorino l’avranno fatto anche loro, no?

Quando ISBN Edizioni mi ha mandato

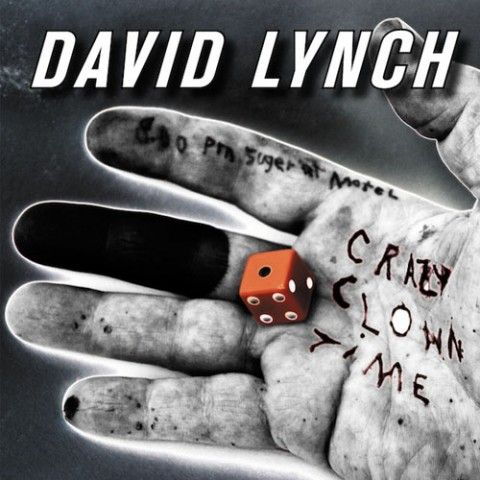

Quando ISBN Edizioni mi ha mandato  Esce oggi Crazy Clown Time, di

Esce oggi Crazy Clown Time, di  La voce di Lynch, quindi, è al centro di tutto, anche dell’ossessiva litania al vocoder di “Strange Unproductive Thinking”, del blues distortissimo di

La voce di Lynch, quindi, è al centro di tutto, anche dell’ossessiva litania al vocoder di “Strange Unproductive Thinking”, del blues distortissimo di

Ieri è stata una giornata faticosissima e strana. Ho lavorato in casa di mattina, ma, quando sono uscito per andare in radio, ho visto alla fermata dell’autobus una ragazzina che piangeva. Anzi, aveva finito di piangere, il viso le si era ancora un po’ decongestionato, ma gli occhi erano ancora umidi, con le lacrime che hanno traboccato in rivoletti sul viso un paio di volte.

Ieri è stata una giornata faticosissima e strana. Ho lavorato in casa di mattina, ma, quando sono uscito per andare in radio, ho visto alla fermata dell’autobus una ragazzina che piangeva. Anzi, aveva finito di piangere, il viso le si era ancora un po’ decongestionato, ma gli occhi erano ancora umidi, con le lacrime che hanno traboccato in rivoletti sul viso un paio di volte.