Dagli archivi: Sulle tracce del terzo uomo (Frederick Baker, 2004)

Innanzitutto dividiamo voi lettori in due parti: chi ha visto Il terzo uomo e chi non ha mai visto il capolavoro di Carol Reed del 1949. No, non vale il solo sapere a memoria la famosa frase degli “orologi a cucù” di Orson Welles: è roba da bignami del cinema.

Innanzitutto dividiamo voi lettori in due parti: chi ha visto Il terzo uomo e chi non ha mai visto il capolavoro di Carol Reed del 1949. No, non vale il solo sapere a memoria la famosa frase degli “orologi a cucù” di Orson Welles: è roba da bignami del cinema.

Allora, chi l’ha visto si può mettere comodo sulla poltrona dei buoni, chi non l’ha visto se lo procuri. Bene, ora possiamo continuare.

Il film di Carol Reed è uno dei più belli del Ventesimo secolo, d’accordo? Questo lo si capisce anche solo seguendo la storia, scritta da Graham Greene, mica uno qualsiasi, e interpretata da Joseph Cotten e Alida Valli.

Ma lo si comprende ancora meglio con Sulle tracce del terzo uomo, un documentario scritto, diretto e prodotto da Frederick Baker per la BBC. In realtà è il contenuto del documentario a essere prezioso, non tanto la sua forma: state pensando a un azzardo, a una messa in scena particolare? Tutt’altro.

Baker torna a Vienna, dove è ambientato il film, con Guy Hamilton (allora aiuto regista) e Angela Allen (la segretaria di edizione) a fare da guide. Dopo qualche considerazione da anziano in gita (“Com’è cambiata la città”) si cambia prospettiva e, grazie alla voce fuori campo del regista Carol Reed e a interviste a Greene e altri personaggi, si torna a un documentario classico.

Dopo un po’, però, si cambia di nuovo rotta, accennando a uno dei produttori del film, quel David O. Selznick che, in quegli anni, era un altro modo di dire “Hollywood”. Si parla allora dei contrasti tra la produzione inglese (sotto la responsabilità di un altro grande, Alexander Korda) e quella statunitense? Sì, ma per poco: dopo avere rivelato che sia l’uno che l’altro si sparavano anfetamine sei giorni su sette per lavorare, lavorare, lavorare, si passa a un nuovo argomento, ancora una volta.

L’argomento è Orson Welles, detto anche Citizen Kane, dal titolo del film su cui ancora campava. Scopriamo, per modo di dire, che Welles fa mille bizze: si presenta in ritardo sul set, dopo avere giocato a rimpiattino con la produzione tra Roma e Parigi.

Poi scopre che deve girare nelle fogne e le fa ricostruire a Londra. Infine improvvisa letteralmente il breve monologo che voi, seduti sui ceci sotto il cartello “cattivi”, avete cercato di giocarvi come carta “io Il terzo uomo l’ho visto”. Che beffa, eh, che le battute più famose del film siano le uniche non scritte da Greene…

Insomma, di carne al fuoco ce n’è tantissima, in questo documentario: non ultima la considerazione che, in effetti, Reed è riuscito a “unire” il coevo neorealismo italiano, grazie all’uso di set reali e comparse prese dalla strada, con quel gusto neoespressionista ben sottolineato dalla strepitosa fotografia di Robert Krasker, grazie alla quale quest’ultimo vincerà un Oscar.

Il problema è che tutto questo materiale è raccontato in maniera eccessivamente discontinua, spezzettata e singhiozzante. Un peccato, davvero.

E ora, tutti a ripassare Il terzo uomo.

Recensione pubblicata originariamente sul blog di Pampero Fundacion Cinema nel marzo 2011

Ogni tanto capita di leggere in giro sondaggi sul migliore film di tutti i tempi: i risultati cambiano, come è ovvio, di anno in anno e di generazione in generazione. Quando si parla, però, di “miglior commedia”, c’è un titolo che ricorre più degli altri, quello del celeberrimo A qualcuno piace caldo, del 1959, con Jack Lemmon, Tony Curtis e Marilyn Monroe. Alla regia uno dei più grandi del cinema hollywoodiano: Billy Wilder.

Ogni tanto capita di leggere in giro sondaggi sul migliore film di tutti i tempi: i risultati cambiano, come è ovvio, di anno in anno e di generazione in generazione. Quando si parla, però, di “miglior commedia”, c’è un titolo che ricorre più degli altri, quello del celeberrimo A qualcuno piace caldo, del 1959, con Jack Lemmon, Tony Curtis e Marilyn Monroe. Alla regia uno dei più grandi del cinema hollywoodiano: Billy Wilder. Immaginate uno dei film più famosi, affascinanti, dibattuti e complessi del mondo, 8 e ½ di Federico Fellini. Immaginate che, dai soliti, mitici e magici scatoloni e archivi vengano fuori delle foto di scena che ritraggono gli attori sul set, in una scenografia inedita, quella di un vagone di un treno. Proprio l’ambiente che viene descritto in alcune versioni della sceneggiatura, nelle ultime pagine: scene che, però, non sono mai finite su pellicola.

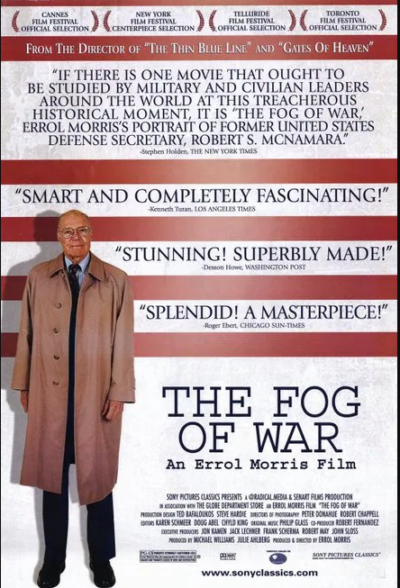

Immaginate uno dei film più famosi, affascinanti, dibattuti e complessi del mondo, 8 e ½ di Federico Fellini. Immaginate che, dai soliti, mitici e magici scatoloni e archivi vengano fuori delle foto di scena che ritraggono gli attori sul set, in una scenografia inedita, quella di un vagone di un treno. Proprio l’ambiente che viene descritto in alcune versioni della sceneggiatura, nelle ultime pagine: scene che, però, non sono mai finite su pellicola. C’è un nome che ricorre nella storia statunitense della seconda metà del secolo scorso: quello di Robert McNamara, nato nel 1916. Un uomo che ha svolto dei ruoli fondamentali nella politica estera USA e, di conseguenza, negli equilibri mondiali, in uno dei periodi chiave della storia dell’umanità: quello che va dal secondo conflitto mondiale alla Guerra fredda. Ottavo segretario della difesa degli Stati Uniti, si trova a ricoprire il delicato incarico proprio nella prima fase della guerra del Vietnam.

C’è un nome che ricorre nella storia statunitense della seconda metà del secolo scorso: quello di Robert McNamara, nato nel 1916. Un uomo che ha svolto dei ruoli fondamentali nella politica estera USA e, di conseguenza, negli equilibri mondiali, in uno dei periodi chiave della storia dell’umanità: quello che va dal secondo conflitto mondiale alla Guerra fredda. Ottavo segretario della difesa degli Stati Uniti, si trova a ricoprire il delicato incarico proprio nella prima fase della guerra del Vietnam.

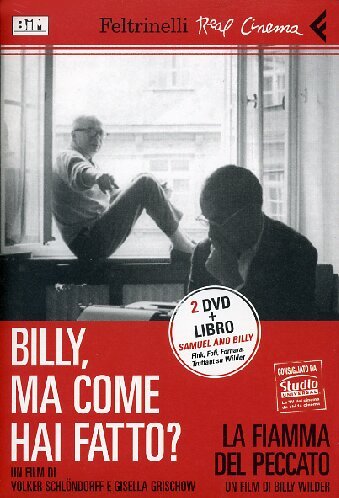

Ho vissuto il fine settimana precedente a quello che ci siamo appena lasciati alle spalle in una strana condizione. ISBN Edizioni mi aveva fatto avere il cofanetto di

Ho vissuto il fine settimana precedente a quello che ci siamo appena lasciati alle spalle in una strana condizione. ISBN Edizioni mi aveva fatto avere il cofanetto di  Interrompere una registrazione è un atto realmente rivoluzionario, in ambiti intimi come quelli raccontati da Avere Ventanni.

Interrompere una registrazione è un atto realmente rivoluzionario, in ambiti intimi come quelli raccontati da Avere Ventanni.