Assistenzialismo

Sono abituato malissimo, come voi credo, con le assistenze tecniche, gli help desk e tutto ciò in cui mi mette una situazione di bisogno perché non so fare una cosa. Spesso, quindi, ho raccontato piccole tragedie da camera (Kammertragödien, per i colti maccheronici) svolte in linea con operatori o messe in scena in negozi e simili. Ma molto più di frequente ve le ho risparmiate, un po’ per evitare di farvi pena, un po’ per evitare di farmi pena.

Talvolta, però, succede che tu hai un problema tecnico, non sai come fare, e sei costretto a mandare una mail a help@.

E loro ti rispondono.

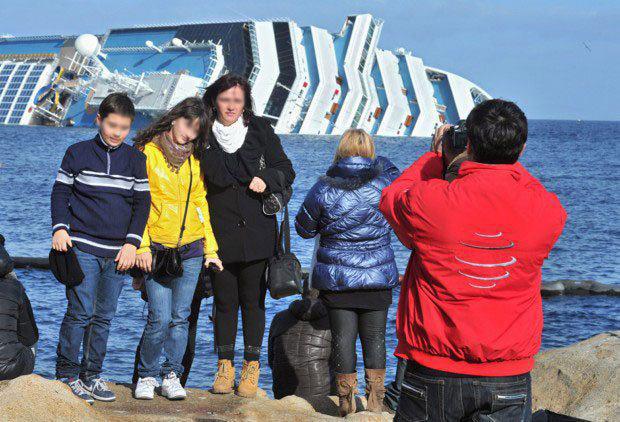

E no, non è una risposta automatica di cinque parole le cui iniziali lette in verticale formano l’imperativo P.U.P.P.A. Ti rispondono davvero e provano a risolvere il problema, chiedendoti di mandare il file. Allora tu, sprezzante dell’imminente delusione, mandi il file e aspetti, sentendoti come il naufrago che vede il brillare della bottiglia con il messaggio dentro mentre si riempie d’acqua, a largo.

Ma loro ti scrivono di nuovo, dicendoti di provare questo e quest’altro. E tu lo fai, ma, ohibò, il problema non si risolve. Con il cuore in gola, lo comunichi, con una mail che trasuda timidezza e martirio. Sai che quello che stai vivendo non è reale, è inconcepibile. Ti è già successo una volta, e queste sono cose che la vita concede una tantum. Lo senti: arriveranno sventure bibliche per avere ottenuto quelle risposte.

Ma, anche senza scomodare il caro vecchio Testamento (che tutti sanno si tratta in realtà di una novelization di un vecchio film in Technicolor redatta senza editor), semplicemente ti senti in colpa per avere ottenuto un servizio. Anzi, ti senti un parassita rompicoglioni. Come stai messo. Ma ormai è troppo tardi: la mail è partita.

Una nuova risposta, con in allegato il tuo file rimesso a posto da loro. E il problema è quasi risolto.

Ringraziate quindi, con me, il prode team di WordPress. E concentrate le vostre maledizioni su Groupalia, che mi ha fregato venticinque euro. Ho un altro help desk da contattare, un’altra missione da compiere. E si ricomincia.